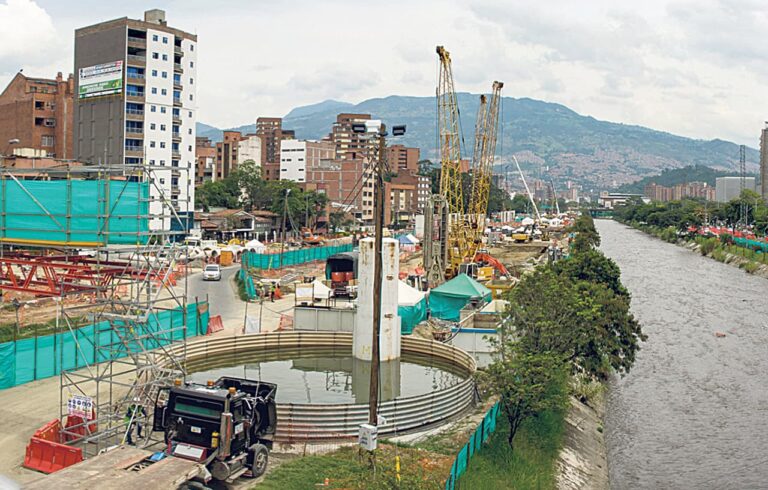

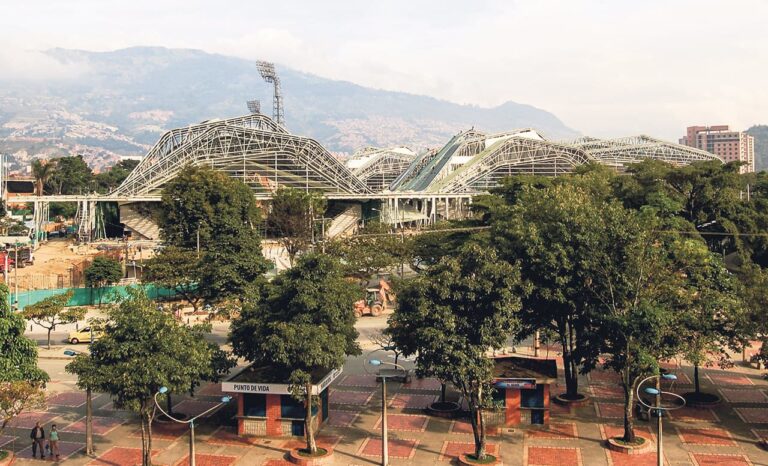

En el 2015, Vivir en El Poblado anunció a sus lectores la puesta en marcha de Parques del Río, con la adjudicación del contrato inicial. En ese entonces se celebró el comienzo de un proyecto que ya disfruta la ciudad.

2015

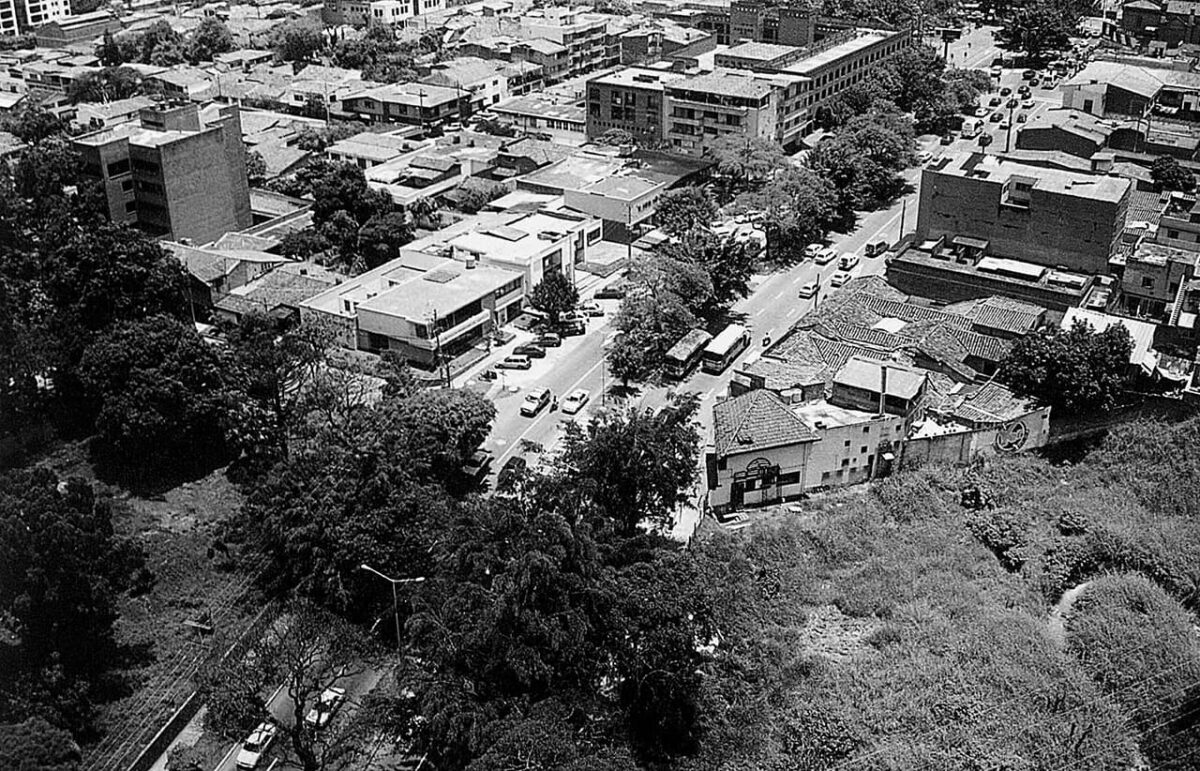

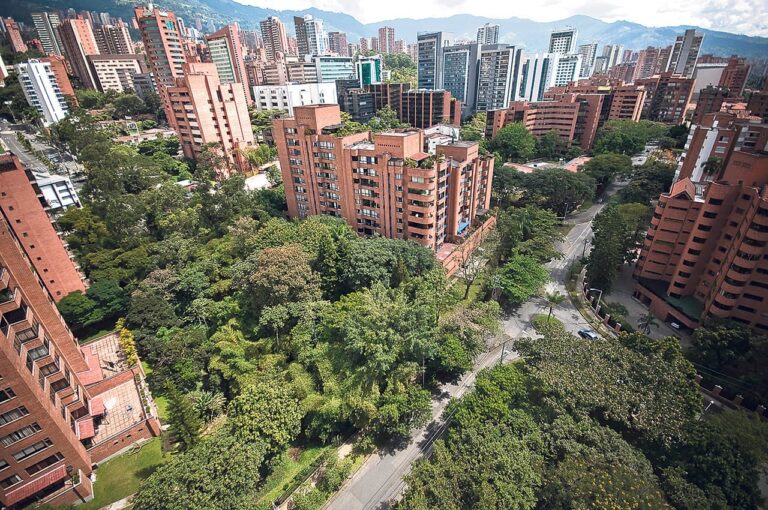

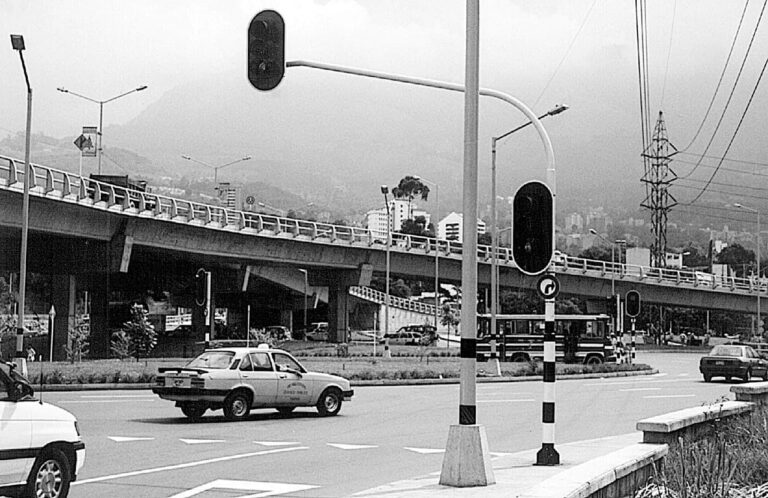

El Río Medellín, gris y contaminado, corría a través de la ciudad mientras la gente lo observaba desde las autopistas o los vagones del Metro. Los fines de semana, las familias de los estratos más altos salían a las fincas, iban a los centros comerciales, o se quedaban en sus casas espaciosas y cómodas. En los estratos más bajos, la gente iba a lugares públicos cercanos a sus casas, o simplemente no salía. Desde la inauguración de la primera etapa de Parques del Río, en el 2016, en Medellín se ven otras imágenes: gente de barrios variados que se reúne alrededor del río, camina la ciudad y se siente parte de ella.

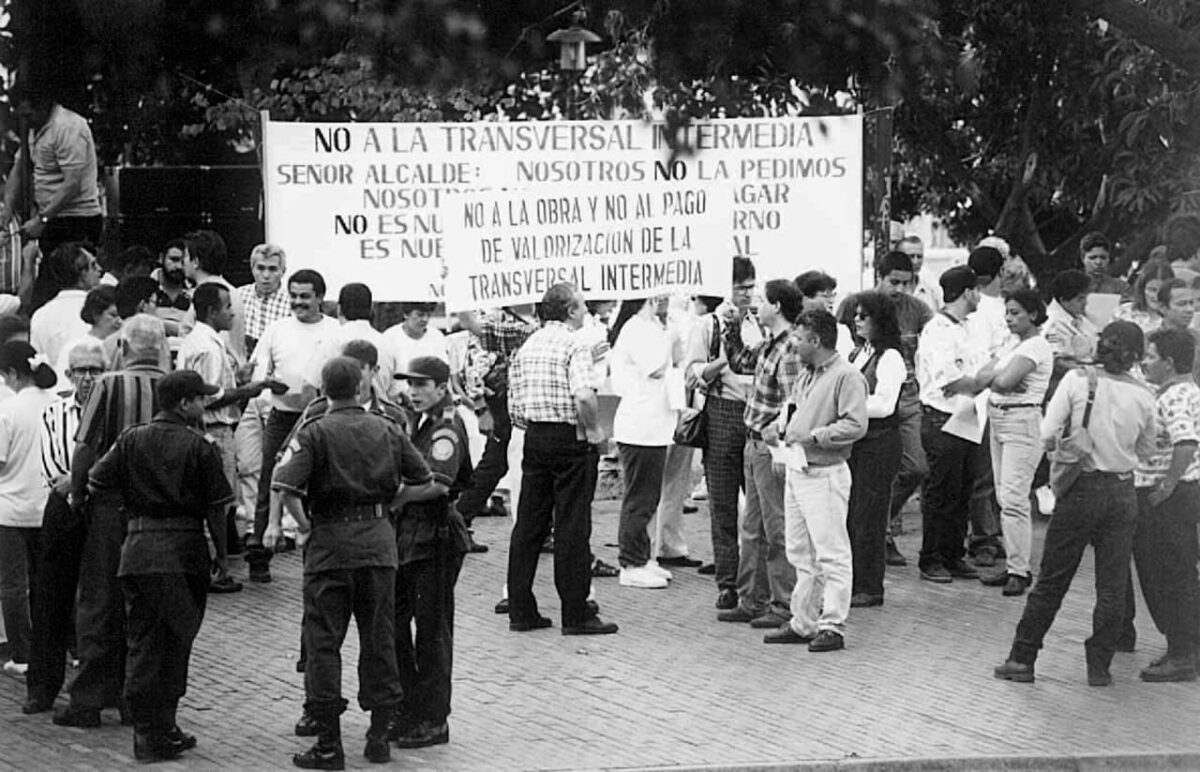

Con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, en el 2014, la idea de Parques del Río surgida en la alcaldía de Aníbal Gaviria, en el 2012, inició su camino hacia la realidad, a pesar de los detractores y las dudas.

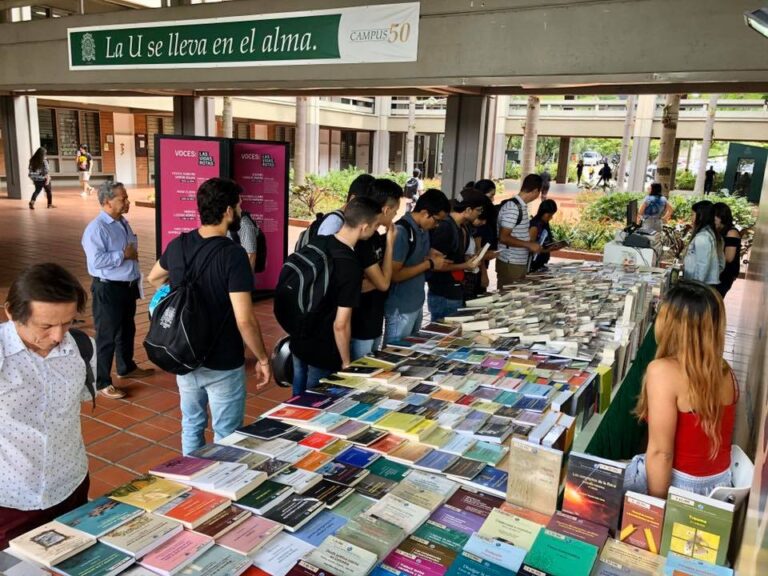

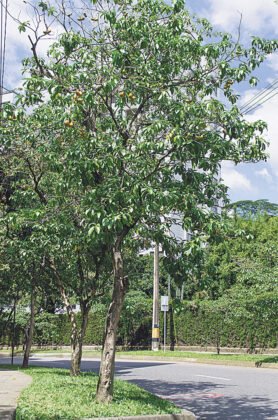

Con la etapa 1 y 2 se trata de 71.723 metros de espacio público que devuelven la vida al río y a la gente. Más de 1.773 árboles nuevos, senderos para bicicletas, juegos infantiles y fuentes hacen parte de este lugar. Cuando concluyan sus etapas, la ciudad pasaría de 3.5 metros cuadrados de espacio público por habitante a 7.5 metros, y tendría 328 hectáreas nuevas. Al mismo tiempo recuperaría este río que por más de 60 años ha estado aislado.

“Medellín ha vivido con un río negado. Lo canalizamos, urbanizamos, rodeamos de autopistas. Parques del Río rompe el paradigma de un río gobernado por las máquinas, los automóviles, e incorpora lo que yo llamo el modo gente; las personas que caminan o montan en bicicleta, tienen en el río una oportunidad de vida”, recuerda Jorge Pérez, arquitecto, director del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, en el 2015, y uno de los hombres que mejor conoce la ciudad.

Seis años después:“el proyecto social más emblemático”

Jorge Pérez opina que Parques del Río es el proyecto más emblemático y con mayor envergadura social. “Nunca antes se planteó una estrategia de tanto alcance como el plan maestro definido en el Plan de Ordenamiento Territorial, que armoniza aspectos urbanísticos y de renovación, ambientales y de conectividad ecológica en todo el valle. A esto se suma la definición de una agenda que contemple todos los modos de transporte”.

Y agrega que “no existe una oportunidad comparable de incrementar la integración ciudadana ni de crear equidad urbana como esta”. A las críticas por los altos costos ha dicho que “Parques del Río también permite un salto cualitativo trascendental para la gestión del territorio, ya que define mecanismos de financiación para el proyecto y la ciudad”.

Respecto a las partes que vienen, recuerda que el Plan Maestro cubre toda la ciudad y está asociado al POT y a los procesos de renovación urbana. “En este momento se está avanzando en el corredor norte, entre Moravia, y el límite con la autopista Medellín – Bogotá”. Y recuerda la importancia de los tramos futuros y previstos.