Durante 2018 las autoridades han atendido 130 casos de violencia intrafamiliar en El Poblado. Se teme que el subregistro sea mayor por vergüenza al señalamiento social y por el desconocimiento de las normas.

A los compañeros de trabajo les mintió diciendo que había tenido un accidente deportivo. José* fue incapaz de contarles que en realidad esos morados en su rostro, que todos notaron, se los había provocado su esposa mediante puños y patadas.

Ese fue el desenlace violento de una relación que, tras una década de convivencia tranquila, ya venía con algunos desencuentros y que en el último año (2014) se volvió más tormentosa por culpa de una relación extramatrimonial que su esposa, al descubrirla, no pudo olvidarla nunca más.

José reconoció su culpa, terminó su affaire y quiso recomponer la relación, pero las heridas no sanaron.

El día de las agresiones, él se encontraba con unos amigos en una finca, pero ella no le creía. Al regreso a casa encontró su ropa dispersa por todo el apartamento, en el barrio La Aguacatala. “Mi esposa estaba fuera de sí, y me recibió con golpes de todo tipo. Una loción voló por una ventana. Yo solo me protegía, pero ante la violencia de sus golpes también reaccioné”. Reconoce que hizo mal y cuatro años después aún carga con esa culpa.

Ni José ni su ahora exesposa presentaron denuncia por violencia intrafamiliar. “No lo vimos necesario, eran golpes leves”, afirma.

El temor al señalamiento social

La violencia intrafamiliar está tipificada como delito en el artículo 229 del Código Penal, que aplica para quien maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. Son las comisarías de familia las entidades que reciben y atienden las denuncias.

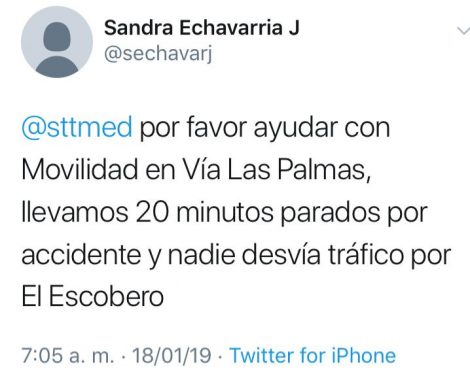

El comisario de la comuna 14, Elkin Londoño, asegura que los casos en esta zona han aumentado (8.3% entre 2017 y 2018, contando del 1 de enero al 3 de noviembre en ambos años); uno de los factores es que “la gente se está soltando más para denunciar, sin importar el estrato socioeconómico”. En ese grupo se destaca el aumento de las denuncias por parte de los hombres (10%).

Luisa Fernanda Serna, profesional del Centro Integral de Familia de la comuna 14, indica que en El Poblado hay muchas “problemáticas silenciadas”. Han identificado mediante grupos focales que cuando ocurren hechos de este tipo las víctimas prefieren “invisibilizarlos” y no denunciarlos ante las autoridades.

Andrea Posada Arboleda, abogada y trabajadora social de la ONG Cerfami, que coordina los Hogares de Acogida de la Alcaldía, comenta que en casi seis años de trabajar con niños y mujeres que, en su mayoría, son víctimas de violencia intrafamiliar en la ciudad, no han atendido ningún caso con habitantes de El Poblado.

“De este barrio acuden poco a estos programas de ayuda por su posición social, temen lo que puedan decirles las personas por haber acudido a una comisaría y de poner en conocimiento público su situación, o tienen la posibilidad de pagar abogados particulares. Desconocen que si denuncian pueden generar antecedentes para que las autoridades luego puedan actuar, pues la violencia es algo cíclico y repetitivo” en la mayoría de los casos, señala Andrea.

Delito querellable contiene las denuncias

Desde 2012, la justicia colombiana determinó que la violencia intrafamiliar ya no es un delito querellable; en otras palabras, la abogada Geovanna Macías -magíster en Derecho Penal y docente universitaria- explica que no es conciliable y por tanto no hay opciones para resolver “pacíficamente” el conflicto y el capturado, de ser hallado culpable, no podía recibir el beneficio de prisión domiciliaria.

“Cuando las personas van a denunciar a la Fiscalía, allí les advierten que después de interponer la denuncia esta no se puede retirar ni tampoco pueden conciliar con su familiar”, dice Geovanna, lo cual provocó que muchas víctimas desistan de denunciar porque, luego de pensar en las consecuencias, prefieren resolverlo de otra forma y no dentro del sistema penal.

Además, el desgaste para la estructura judicial del país, comenta la abogada, pues muchos denunciantes, al no poder conciliar, se acogen al derecho a guardar silencio y no testificar en contra de un familiar de primer grado de consanguinidad durante el proceso oral del juicio. Guardar silencio contra un hecho cíclico y repetitivo…

*Nombre cambiado por petición de la fuente

Violencia intrafamiliar en el poblado

Casos atendidos hasta el 3 de noviembre de 2018: 130

Capturas por violencia intrafamiliar: 19

Mujeres como víctimas: 97

Hombres como víctimas: 33

Por rango de edad (los más frecuentes):

- 33-38 años: 15

- 39-45 años: 14

- 6-11 años: 13

- 46-52 años: 12

- Mayor de 67 años: 12

Tipo de violencia (los más frecuentes):

- Sin registro: 42

- Verbal: 33

- Física: 29

- Maltrato: 15

Fuente: Comisarías de Familia de Medellín.

¿Qué se considera como violencia intrafamiliar?

El comisario Elkin Londoño explica que se trata de casos en los que haya violencia física, verbal o psicológica contra cualquier integrante del núcleo familiar, incluyendo agresiones sexuales; violencia económica, como por ejemplo no cumplir con las obligaciones alimentarias o intentar vender algún bien de la sociedad conyugal; y situaciones de maltrato infantil.

¿A quién acudir?

Cuando ocurre un hecho de violencia intrafamiliar, la autoridad competente para estos casos es la Comisaría de Familia, que se encarga de recibir la denuncia e inicia todo el proceso investigativo pertinente, hasta dictar un fallo con el que, de determinar que en efecto se cometió un delito, se inicie el proceso de restitución de derechos de las víctimas.

Según la gravedad, la Comisaría activa a la Policía, la Fiscalía, Medicina Legal y demás autoridades para que ejerzan sus acciones como órdenes de capturas, recolección de pruebas, desalojos, y demás.

Sueños y adversidades

Sueños y adversidades

y comprobó el deterioro en el que se encuentra el piso y algún mobiliario instalado en el espacio que comunica la avenida El Poblado con la Carrera 39.

y comprobó el deterioro en el que se encuentra el piso y algún mobiliario instalado en el espacio que comunica la avenida El Poblado con la Carrera 39.