Nuevas direcciones

“Si paro me muero”

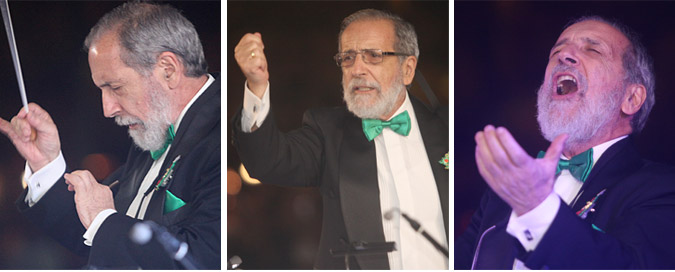

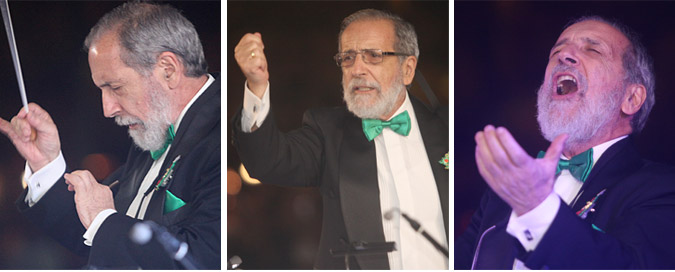

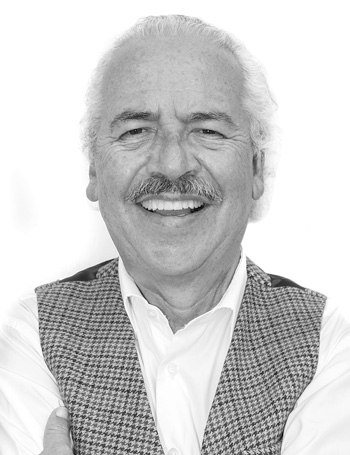

El maestro Alberto Correa Cadavid deja la dirección titular de la Filarmed y se enfrenta al futuro con la misma tenacidad que lo ha caracterizado

Le han dicho Quijote, soñador y hasta iluso. A Alberto Correa no le molesta ninguno de esos términos que han descrito la odisea en la que se embarcó hace más de 60 años por querer servir a la música. Los aplausos ensordecedores y extendidos, la ovación del público y el zapateo de los músicos en el concierto del domingo pasado ahogaron cualquier calificativo negativo recibido en estas seis décadas.

Con mística, casi como el bíblico rey David, el incansable fundador de la orquesta Filarmónica de Medellín y del Estudio Polifónico, evoca hoy más que nunca la unión entre la noble música y alguna divinidad. Es difícil hablar con el maestro Correa y no pensar que tal vez sean ciertas sus palabras: “La música es Dios”. Habrá quienes no sepamos leer un pentagrama rociado de teología, pero no habrá quien no haya sentido el palpitar de la música en su sangre en éxtasis celestial. Él sí que la sintió a los siete años cual llamado divino, desde un radio exótico en la casa de sus padres. Era Händel quien hacía el llamado un domingo cualquiera… era El Mesías.

Camino a El Mesías

En su vida, esa obra y la palabra felicidad han sido sinónimos. Desde esa primera vez que la oyó quedo conmovido con el Aleluya y supo que tendría que ser músico para poder tocar tan gloriosa composición. Pasando por el sector de las torres de Bomboná, unos años más tarde, fue el maestro Rodolfo Pérez quien le hizo el segundo llamado al pillar a Alberto boquiabierto viendo los ensayos de lo que sería la coral Victoria. También hubo que hacerle un llamado al padre de Alberto, opositor férreo de la vida musical. “Mi papá decía que ser músico era ser mal hijo, mal esposo y peor padre. Y que se morían de hambre, que eran beodos y mujeriegos”, recuerda el maestro. Cuando por fin permitió el ingreso de su hijo al coro, sin más ni menos, el padre del futuro director le había permitido irremediablemente la entrada en la música.

El maestro Pérez le enseñó a solfear, le dio las primeras indicaciones de piano y se convirtió en su modelo a seguir para aprender a dirigir. Todo lo que le vio hacer, lo interiorizó y lo aprehendió para sí mismo. Y luego, como es propio de la juventud, vinieron años de exploración y rebeldía. Para Alberto se dieron con existencialismo por la lectura de textos que, según él, no sabía digerir a tan temprana edad. El antídoto fue refugiarse unos años en el Seminario de Yarumal donde, por fortuna, pudo dedicarle horas al estudio de la música entre las clases de latín, griego y filosofía.

Cuando en 1960 decidió irse del Seminario, dudando de que ser sacerdote fuera su vocación, tenía dos cosas por hacer: la primera presentarse a la carrera de Medicina y la segunda, resignarse a haber perdido el piano que le había regalado su abuelo materno, traído desde París en los trenes del ferrocarril que el mismo abuelo ayudó a construir. ¿La Medicina entonces? Claro, ser músico profesional a principios de los 60 era inadmisible, recuerda. Pero, ¿la amó como ama la música? Lo que pasa es que Alberto es un músico genético y autodidacta con títulos universitarios tardíos, entonces la pregunta no vale. Pero sí, sí amo la Medicina, aunque ahora diga que no se acuerda ya casi de ella. ¿Cómo recordarla por encima de la música si todo el tiempo que la ejerció también pedaleó por el Estudio Polifónico y la Orquesta Filarmónica? ¿Cómo, si fue la Medicina la que algún día le pidió escoger entre ambas, mientras la música lo esperó pacientemente de segunda? ¿Cómo, si es la música la que más sangre, sudor y dinero le ha costado ante todo tipo de adversidad? ¿Cómo si ella es la que más reconocimientos y logros le ha traído? “Ah sí, de eso no me puedo quejar”, dice el maestro. Ha tenido muchísimos reconocimientos y ninguno mejor que la satisfacción y el aplauso del público. “Yo nunca he buscado esas cosas pero después de todos estos años los necesita uno para enfrentarse a una nueva vida”.

Una nueva vida

El Estudio Polifónico -que empezó con 16 personas y se ha mantenido con un promedio de 60 a 70 durante cuarentaytantos años, que tiene entre sus ofrendas a la ciudad 12 óperas, 38 oratorios, los triunfos de Carl Orff, 39 Mesías seguidos en diciembre en Medellín, 117 Mesías en todo el país (dirigidos por Alberto Correa), que ha visto el paso y desarrollo de unas 600 personas, que ha sido el punto de partida y espacio creativo para muchos músicos, y que, con Alberto, consagró todos sus esfuerzos a la Orquesta Filarmónica convirtiéndola en una empresa que pasó de un presupuesto de tres millones de pesos anuales a uno de 4.500 millones y le da trabajo a 100 músicos profesionales- será el nuevo foco de concentración del director septuagenario. “Por ahora tengo cinco proyectos para el próximo año”, dice con entusiasmo, semejante alma inquieta; “si paro me muero”. A uno de esos proyectos, Las Cantatas de Bach, le calcula 15 años de trabajo. “Alguien lo terminará”, dice con toda la serenidad del mundo. El Mesías, por supuesto, también lo tiene considerado para el 2014. “El Mesías me ayudó a encontrar la razón de ser de mi existencia: servir a la música y en ella encontré a Dios”.

Quizás no sea muy osado, entonces, decir que el mesías de la música clásica en Medellín ha sido en gran medida el maestro Alberto Correa, más si se considera que la ciudad le debe no solo tener orquesta y estudio polifónico, sino haber contribuido a la dignificación de la música como profesión y haber dado el gran ejemplo de tenacidad, dedicación y humanidad, como bien lo expresan algunos conocidos y allegados suyos a continuación.

El maestro Alberto Correa es…

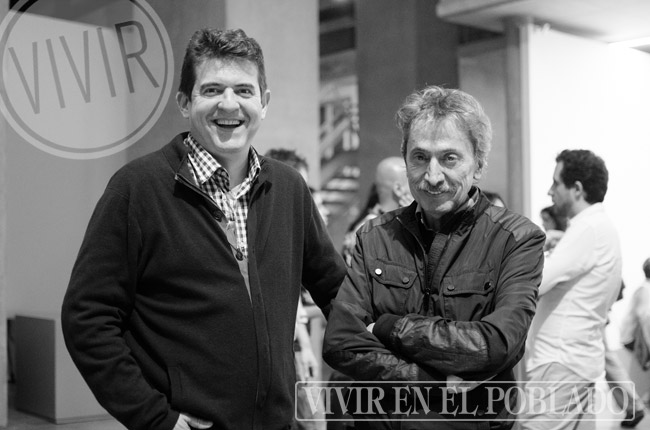

Gonzalo Ospina, concertino de la Filarmed

“… como un niño con la música. Nunca le he visto cansancio ni pereza, siempre ha llevado esa ilusión de hacer música con goce a pesar de las dificultades. Me ha dado la posibilidad de hacer, musicalmente, lo que he querido; no ha sido arbitrario, pues ha permitido que contribuyamos en la toma de decisiones y eso no es común. También me enseñó la dimensión del fraseo. Y nos ha dado a todos los músicos y al público una lección de qué es crear, sostener y liderar una orquesta a pesar de las dificultades. Todos le agradecemos que nos haya dado la posibilidad de tener una orquesta en la ciudad.”

Manuel López,

concertino asistente de la Filarmed

“… una persona muy pujante, solícita y colaboradora, y una biblioteca de conocimiento musical. Me conoce desde los 17 años y me ha apoyado siempre con liderazgo y entusiasmo. Lo más importante que me ha enseñado es la perseverancia: si uno tiene un sueño debe realizarlo hasta las ultimas consecuencias. Aprendí de él a trazarme retos, a tener un derrotero de metas cortas, a conocerme a mi mismo y mis capacidades, a saber que uno llega hasta cierto punto y la importancia de la organización y la fuerza para volver una realidad esos sueños.”

Jorge Vega, del Estudio Polifónico

“… ese ser generoso al que nuestra ciudad y nuestro país no le han reconocido y valorado lo suficiente su labor de pionero. Lo conocí en 1974 en la primera interpretación de El Mesías. En los ensayos se respiraba una atmósfera de pasión y entusiasmo contagiados por este médico-músico que veía entre las notas de Bach y Händel la presencia de Dios. Durante los 15 años que fui miembro activo del coro pude vivir la seriedad y pasión con las que hace música. Las críticas despiadadas de este medio hostil y estrecho eran rápidamente transformadas con entusiasmo y tesón. Ahora Alberto presenta a la ciudad una institución sólida, con la disposición generosa de que la orquesta crezca y explore otros horizontes. ¡Honra al maestro Alberto Correa!”.

Cecilia Espinosa, directora Orquesta Sinfónica de Eafit

“… una persona muy dadivosa con su conocimiento, con su coro, con su orquesta y con todo lo que ha tenido. Le ha brindado a esta ciudad una cantidad de espacios para músicos jóvenes que se desarrollan desde hace más de 30 años, y ese legado es muy importante. Ha sido toda una vida de entrega al quehacer y lo ha hecho con mucha pasión. Todos los que se han beneficiado de esa infraestructura tienen mucha suerte; no siempre en la vida musical se encuentra una persona tan generosa como el maestro Correa”.

Teresita Gómez, pianista

“… un enamorado de la música. Tenemos orquesta por él y no se lo hemos agradecido los suficiente. Él se entregó a ese sueño para hacerlo realidad, para hacerlo posible y por eso tiene mis respetos como músico y como ser humano. Lo admiro muchísimo.”

Emma Elejalde, esposa del maestro Alberto Correa

“…un hombre de mucha valentía, un abuelo muy amoroso. Es positivo y entusiasta a pesar de que no ha habido años fáciles. Él siempre ve la persona que hay detrás del músico. Detrás de un error en un ensayo, de una enfermedad, de una inasistencia de alguno de sus músicos, siempre está pendiente de lo que les suceda. Tiene un gran corazón y esa humanidad de él, que no mira la productividad ni el dinero como prioridad, se ha acabado mucho hoy en día. Cuando nos íbamos a casar me dijeron que si me casaba con Alberto Correa el médico, músico, poeta y loco y me dio mucha rabia, pero en estos 42 años de matrimonio descubrí que es verdad. El vive en otro mundo donde el optimismo triunfa por encima de la adversidad.”

Amalia Arango, junta directiva de la Filarmed

“… un soñador que siempre ha tenido esa fuerza interior para lograr dos grandes retos: despertar en la ciudadanía el amor y la afición por la música sinfónica y consolidar una orquesta que dé respuesta a esa afición. Creo que hoy lo debe llenar de orgullo ver el teatro lleno de jóvenes en los conciertos porque eso es un signo de una ciudad culta, que trasciende y valora la música. Es una persona maravillosa, un líder carismático que se transforma en música cuando está en el escenario. Sin duda, hacer cultura es muy difícil y de él he aprendido el intenso amor por lo que se hace. Es un orgullo para Medellín tener un maestro como Alberto Correa; marcó una época.”

Alfonso Arias,

Alfonso Arias,

gerente de la Filarmed

“…es aquel personaje al que distingue su pasión por la música, y dentro de ella su pasión por Bach. Todo lo que el maestro emprende lo hace con un gran compromiso y eso explica que este proyecto tan difícil de crear una orquesta él lo haya hecho posible. Es un buscador continuo de nuevos horizontes y es admirable cómo recibió recientemente su grado en Europa como director y se puso a estudiar ahora una maestría en humanidades, siempre con una gran inquietud por iniciar nuevas cosas. Su compromiso con la música ha sido absoluto, y con los músicos aún más, especialmente con los jóvenes talentos a quienes ha apoyado casi que adoptándolos, poniéndolos en contacto con universidades, instituciones en el exterior, llevándolos a la orquesta. De ese apadrinamiento han salido músicos muy destacados.”

{joomplucat:137 limit=50|columns=3}

De la casa, cremosos, con C02, a base de cerveza, macerados, sin alcohol, martinis y shots, son las diferentes categorías en las que Iván agrupa sus novedosos cocteles. La invitación es a probarlos, sin afanes, para así identificar todos sus ingredientes y matices.

De la casa, cremosos, con C02, a base de cerveza, macerados, sin alcohol, martinis y shots, son las diferentes categorías en las que Iván agrupa sus novedosos cocteles. La invitación es a probarlos, sin afanes, para así identificar todos sus ingredientes y matices.

Ricardo*, habitante y líder comunal de El Poblado, conoció de primera mano la historia reciente de un joven, dueño de un taller de mecánica en Barrio Colombia, que se transportaba en un carro muy llamativo y un día recibió una inesperada visita en su negocio. “Llegaron unos tipos pidiéndole 3 millones 500 mil pesos mensuales de vacuna. A él le tocó decir que el dueño no estaba y vender el carro luego para tratar de pasar desapercibido para los delincuentes”.

Ricardo*, habitante y líder comunal de El Poblado, conoció de primera mano la historia reciente de un joven, dueño de un taller de mecánica en Barrio Colombia, que se transportaba en un carro muy llamativo y un día recibió una inesperada visita en su negocio. “Llegaron unos tipos pidiéndole 3 millones 500 mil pesos mensuales de vacuna. A él le tocó decir que el dueño no estaba y vender el carro luego para tratar de pasar desapercibido para los delincuentes”. A situaciones como estas se suma el asesinato de un supuesto jíbaro el 21 de noviembre en la calle 9 con carrera 42, y el hecho de que cuatro de las siete personas asesinadas este año en El Poblado estarían relacionadas con la venta de droga o tenían algún tipo de rencilla territorial, según informes de la Policía. El hecho, que motivó este y un informe anterior en Vivir en El Poblado, ha planteado varias preguntas sobre las dinámicas delictivas y la seguridad en la comuna 14.

A situaciones como estas se suma el asesinato de un supuesto jíbaro el 21 de noviembre en la calle 9 con carrera 42, y el hecho de que cuatro de las siete personas asesinadas este año en El Poblado estarían relacionadas con la venta de droga o tenían algún tipo de rencilla territorial, según informes de la Policía. El hecho, que motivó este y un informe anterior en Vivir en El Poblado, ha planteado varias preguntas sobre las dinámicas delictivas y la seguridad en la comuna 14.

Juan Carlos Méndez, uno de los ahora brigadistas, expresa que están haciendo las mediciones de campo que a largo plazo permitirán un diagnóstico general de este problema en los alrededores del Parque Lleras. Destacó además la importancia de la autorregulación: “Es fundamental que nosotros mismos podamos dar recomendaciones e implementar estrategias en manejo del volumen en horas pico (1 am viernes y sábados) y ubicación de bafles”.

Juan Carlos Méndez, uno de los ahora brigadistas, expresa que están haciendo las mediciones de campo que a largo plazo permitirán un diagnóstico general de este problema en los alrededores del Parque Lleras. Destacó además la importancia de la autorregulación: “Es fundamental que nosotros mismos podamos dar recomendaciones e implementar estrategias en manejo del volumen en horas pico (1 am viernes y sábados) y ubicación de bafles”. Luis Guillermo Orjuela, director ejecutivo de la Corporación Zona Rosa, reconoció que siguen existiendo problemas por ruido en la zona; no obstante, destacó la capacidad de los comerciantes para asociarse e hizo un llamado a los empresarios, asociados y no asociados, para que también “le pongan cuidado al medio ambiente, al licor adulterado y a los menores en los establecimientos”. Orjuela enfatizó que tienen “solo dos o tres (asociados a la Corporación) que son indisciplinados, pero el resto está comprometido”.

Luis Guillermo Orjuela, director ejecutivo de la Corporación Zona Rosa, reconoció que siguen existiendo problemas por ruido en la zona; no obstante, destacó la capacidad de los comerciantes para asociarse e hizo un llamado a los empresarios, asociados y no asociados, para que también “le pongan cuidado al medio ambiente, al licor adulterado y a los menores en los establecimientos”. Orjuela enfatizó que tienen “solo dos o tres (asociados a la Corporación) que son indisciplinados, pero el resto está comprometido”.