Hace más de 11 años

Promesas de un edén

El siguiente artículo fue publicado por Vivir en El Poblado en diciembre de 2002, acerca de un ambicioso proyecto de arborización e intervención del espacio público para la calle 10. En la presente edición encontrará además de ese texto de archivo, un nuevo artículo comparativo entre lo que pudo ser y lo que realmente es hoy la 10

Publicado en diciembre de 2002 • Edición 240 •

El componente verde del proyecto que irá entre el Olaya Herrera y Vizcaya

Un árbol cada seis metros

Las especies tardarán 5 años en alcanzar su punto, sin embargo a los 2 años muchas de ellas tendrán por lo menos 3 metros. Sus raíces estarán a una profundidad de 1,60 metros y serán controladas con barreras para evitar el deterioro de los nuevos andenes y la calzada. Sombra es lo que prometen.

Sombra y calidad ambiental, para los peatones y también para los conductores, anuncian que tendrá La 10. Según la ingeniera forestal Teresita Varón, se proponen replicar lo más bonito que tienen sectores como el de La Frontera o la misma 10A. Informaron, el proyecto comenzará formalmente el año entrante.

Mil árboles, pocos más pocos menos, llegarán a La 10 como parte del proyecto de la Alcaldía que procura la recuperación del espacio público y su embellecimiento. Según el área, porque las obras se extenderán entre el Olaya Herrera y Vizcaya, quienes pasen por este corredor podrán disfrutar de cámbulos, palmas, acacias amarillas y más.

Mil árboles, pocos más pocos menos, llegarán a La 10 como parte del proyecto de la Alcaldía que procura la recuperación del espacio público y su embellecimiento. Según el área, porque las obras se extenderán entre el Olaya Herrera y Vizcaya, quienes pasen por este corredor podrán disfrutar de cámbulos, palmas, acacias amarillas y más.

Y disfrutar es la palabra, según Teresita Varón, ingeniera forestal a cargo: “Habrá sombra en todo el recorrido. Vamos a sembrar cada seis metros y le daremos mantenimiento intensivo a las especies ya existentes”.

La futura 10, con sus andenes amplios y libres de obstáculos, tendrá en esos árboles un componente principal. Claro, hoy no hay más que aridez, además de un alto índice de reflexión solar -todo allí brilla, tanto como para no tener otra expresión que la del ceño fruncido-. Aún más, se espera que cuando los árboles sean adultos ofrezcan una contribución como barrera natural contra el ruido.

Colorido y diversidad

La 10 fue dividida en zonas que tendrán su arborización especial. Explica Teresita Varón, hicieron un inventario de las especies que viven a lo largo de ese corredor para aumentarlas, cada una en su sitio con sus pares nuevos. Otro criterio que pesó en la decisión es la variedad, para que los árboles puedan defenderse de las plagas. Dicho de otra manera, si una enfermedad ataca, por haber combinación no se correrá el riesgo de que cuadras enteras queden desoladas. Agrega la ingeniera que está probado que la polución no detendrá este esfuerzo por lo verde.

Entre Vizcaya y la Avenida El Poblado habrá entonces una mezcla de acacias amarillas con los aromáticos cadmios. Más abajo, en la que corresponde a la segunda etapa, entre la Avenida El Poblado y el Éxito, habrá 150 palmas, sanconas, lucubencis y reinas. Del río a La 65 combinarán cámbulos con guacamayos, entonces en una época del año predominará el rojo y en otra el fucsia, y por el aeropuerto habrá acacias amarillas, cadmios y almendros.

Estas especies, por tener una conformación tan definida y porque irán a ras del piso, sin materas, no se constituirán en un obstáculo para los peatones. La siembra se hará en los nuevos andenes, en los dos lados de la vía, y se espera incluso que su sombra cobije a la calzada vehicular.

Nuevos parques

Adicionalmente el proyecto será enriquecido con tres parques. Al oriente, donde hoy funciona el pesebre, habrá un espacio de recreación pasiva de 3 mil metros2. Para ser consecuentes con la condición natural del Hogar Vizcaya, los diseñadores decidieron que en ese parque habrá ceibas, cedros, caobas, piñones de oreja y samanes, además todo lo que hayan trasplantado por las obras de cemento. En ese gran lote la Alcaldía construirá la calle que comunicará a la vía a El Tesoro con la 10A.

El otro parque será el que han denominado la Plaza Gardel, en el aeropuerto. También dotarán de una zona verde y arborizada de mil metros2 al área del frente del Éxito.

Los árboles cuando lleguen no tendrán más de 1.50 de altura, entonces habrá que esperar cerca de dos años para comenzar a disfrutar de su sombra. Ese período es clave, explica Teresita Varón, para las labores de mantenimiento. La vida claro que se abre paso, pero el éxito de este esfuerzo también demanda podas y fertilizaciones.

¿Cuándo, cuándo?

Usted lo ha leído en Vivir en El Poblado todo este año, La 10 tendrá andenes de hasta 5 metros de ancho y una altura superior para que los carros no se monten, facilidades para los discapacitados, bancas, nueva iluminación, y también ha leído que las obras como parte de los esfuerzos que viene haciendo la ciudad en favor del peatón costarán 8 mil 134 millones de pesos. Incluso hay que recordar que en un primer anuncio la Alcaldía dijo que para esta época ya habría resultados para disfrutar; aún más que hace 11 meses a los comerciantes y habitantes les llegó una carta desde Planeación que les pedía devolverle al espacio público antes de 45 días lo que tenían invadido con tubos, carteles, parqueaderos, porque las obras no daban espera.

¿Cuándo, cuándo?, se preguntan entonces muchos vecinos y también quienes quieren venirse para La 10. Pues dice ahora el Secretario de Planeación, William Gallego, que la etapa de licitaciones, necesariamente previa a la de los trabajos, hay que esperar que se pueda cumplir en enero de 2003.

Acacia Amarilla

Acacia Amarilla

Conocida también como Palo Brasil, pertenece a la familia Caesalpiniaceae y es conocida entre los científicos como Caesalpinia peltophoroides Benth.

Mide entre 8 y 16 metros de altura y 40 centímetros de diámetro. La copa cubre unos 10 metros de diámetro con abundante y traslúcido follaje. Las raíces son profundas aunque hay algunas superficiales que fácilmente se tratan mediante poda o con la creación de barreras. Florece varias veces al año.

Palma Sancona

Palma Sancona

También la llaman Sarare y pertenece a la familia Palmae. Es originaria del norte de Suramérica y su nombre científico es Syagrus sancona H. Karst. Es muy apreciada como ornamental por su porte, sus hojas y el anillado de su tronco.

Su estipe llega a medir 30 metros de altura y 25 centímetros de diámetro. Sus hojas son pinnadas y miden aproximadamente 3.5 metros de largo por 1 de ancho. Sus flores son amarillas y sus frutos, entre amarillos y marrones, son apetecidos por la fauna silvestre.

Había una vez…

Y nunca fue

Érase la historia de una calle llamada la 10, que hace más de 10 años se convertiría en el Jardín del Edén

“Mil árboles, pocos más pocos menos, llegarán a la 10 como parte del proyecto de la Alcaldía que procura la recuperación del espacio público y su embellecimiento”. Este anuncio hacía parte de un proyecto de la Administración Municipal del año 2002, entonces en cabeza del alcalde Luis Pérez, que pretendía cambiarle la cara a la calle 10 y su espacio público desde el Aeropuerto Olaya Herrera y hasta el Centro Comercial Vizcaya.

De haberse llevado a cabo la propuesta, definitivamente la calle 10 y todo su entorno serían el Jardín del Edén; imagínese usted caminar entre 1.000 árboles de diferentes especies como palmas, ceibas, cedros y caobas, entre otras, que durante cierta época del año vestirían la ciudad de rojo y fucsia por el color de sus flores.

Además, estos árboles al llegar a la edad adulta se convertirían en una barrera natural contra el ruido. Hoy, casi 12 años después, no hay tales árboles pero sí mucho ruido. Camine usted por la calle 10 para que sepa de contaminación auditiva y visual: carros transitan en una carrera contra el tiempo, ambulancias que tratan de abrirse paso con las sirenas encendidas, motos de todos los colores, cilindrajes y modelos; vehículos de Policía a la caza de ladrones, y de la Defensa Civil en la ruta de la emergencia; súmele la música de los restaurantes, bares, discotecas y demás negocios del sector.

Decía el artículo publicado en diciembre de 2002 en Vivir en El Poblado, refiriéndose a la 10, que “hoy no hay más que aridez, además de un alto índice de reflexión solar – todo allí brilla, tanto como para no tener otra expresión que la del ceño fruncido… “. Once años y seis meses después, también podemos decir que no hay más que aridez y que aparte del brillo de la reflexión solar está la distracción constante que generan los avisos de los incontables y diversos locales comerciales. En la 10 no hay que preguntar por lo que hay sino por lo que no hay.

Volviendo a la historia de los 1.000 árboles, se agregaba en el artículo de 2002 que a los existentes los acompañarían los nuevos, permitiendo así una variedad de especies tal, que en caso de que alguna fuera atacada por una plaga, las otras sobrevivirían. “Dicho de otra manera, si una enfermedad ataca, por haber combinación no se correrá el riesgo de que cuadras enteras queden desoladas”. Hoy el presagio parece haberse cumplido porque en la calle 10, por lo menos desde la Avenida El Poblado hasta Las Vegas, hay cuadras desoladas, sin un solo árbol, sin las 150 palmas que el proyecto prometía, pero no porque la plaga hubiera acabado con ellas sino porque nunca fueron sembradas. Lo único verde con vida en este tramo son unas pencas sembradas en las afueras de una discoteca, que seguramente darán sombra, aunque no la que auguraba Teresita Varón, ingeniera forestal y asesora del proyecto mencionado en la nota publicada en 2002: “Habrá sombra en todo el recorrido. Vamos a sembrar cada seis metros…”. Las únicas palmeras son las que ven en los cuerpos de las mujeres de esta ciudad, los extranjeros que caminan calle arriba, calle abajo.

Los andenes

Llama también la atención la referencia que hacía el artículo a los andenes. “La 10 tendrá andenes de hasta cinco metros de ancho”. Hoy podemos decir que sí hay aceras adoquinadas en algunos puntos entre la Avenida de El Poblado y Vizcaya, pero ninguna tiene los cinco metros prometidos.

En cuanto al tramo entre la Avenida de El Poblado y el Éxito, el tema del espacio público se complica; caminar se convierte en una desagradable carrera de obstáculos: gente que sube o baja corriendo por los andenes, postes o cables que interrumpen abruptamente el paso por la acera, carteles que anuncian venta de porciones de pizza más gaseosa por solo 3.000 pesos, mesas antiguas que sacan de los anticuarios para lavarlas justamente en el espacio público, y no cualquier mesa, sino unas con dimensiones de batallón. A esta gracia, súmele varios flotadores de brazo de niño, color naranja fuerte, que puestos sobre la acera le advierten al peatón que en un local comercial están haciendo arreglos.

¿Y dónde están los parques?

Para acabar de ajustar, también señalaba el artículo: “El proyecto será enriquecido con tres parques” que, sin duda, serían para el disfrute de los habitantes de la ciudad. El primero estaría ubicado cerca al Hogar Vizcaya. La verdad es que hoy sí hay una zona verde, pero no se acerca a lo que conocemos como parque. Un segundo, junto al Aeropuerto Olaya Herrera, el Plaza Gardel, que afortunadamente salió avante en el ambicioso proyecto de la Alcaldía de Medellín, pues hoy se constituye como uno de los escenarios culturales de la ciudad. Un tercero, sería una zona arborizada de mil metros cuadrados frente al Éxito de El Poblado. Cabe decir que este “parque” del proyecto, es más el servicio sanitario de los habitantes de calle del sector.

El texto también decía: “Los árboles cuando lleguen no tendrán más de 1.50 de altura, entonces habrá que esperar cerca de dos años para comenzar a disfrutar de su sombra”. Pasados doce años, la única sombra es la del recuerdo de este proyecto que nunca nació.

¿Cuándo, cuándo?

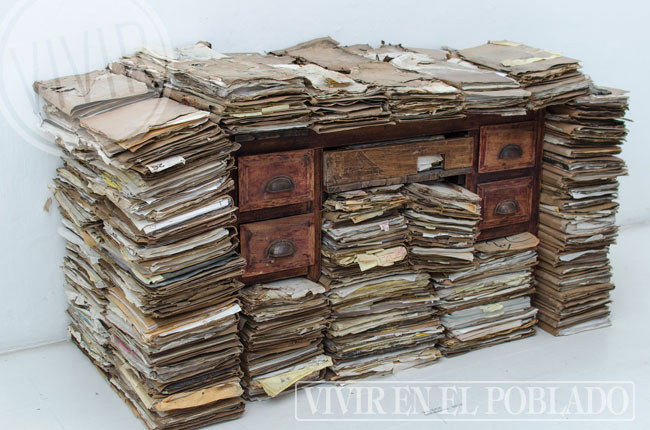

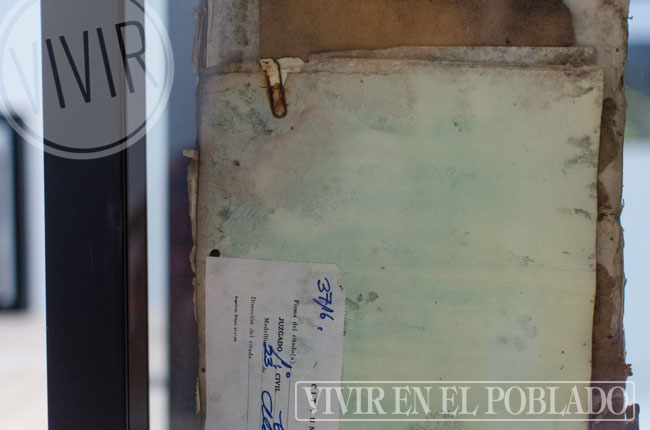

¿Cuándo, cuándo?”, se preguntaba el artículo. Ahora nos tendríamos que preguntar ¿dónde, dónde?, porque nada o muy poco se hizo en la calle 10; ¿cómo y cuál?, porque finalmente el proyecto de la Alcaldía de Medellín para recuperar y embellecer el espacio público de la calle 10, se quedó solo en el papel.

Los vacíos jurídicos, la imposibilidad de la Alcaldía de Medellín para negociar con los comerciantes, y además los desacuerdos y encontrones con los habitantes de la zona que siempre se sintieron por fuera de las pretensiones de la municipalidad, hicieron que en julio de 2003 el Alcalde Luis Pérez decidiera suspender el proyecto, y así, hasta el día de hoy.

Dista la realidad de 2014, de aquella promesa de 2002. Entre el Éxito de El Poblado y Vizcaya, no se cuentan más de 250 árboles. Para dar el beneficio de la duda, tal vez la calculadora de aquel entonces falló y no eran 1.000 sino 100 los árboles que se sembrarían, pero por efectos de la buena administración pública finalmente quedaron los más de 200 que hoy se cuentan. ¡Eureka! ¡La 10 tiene más de 200 árboles!

Luego de hacer el recorrido por la calle 10, el caminante queda absolutamente exhausto por el calor, el ruido, la multiplicidad de olores de los locales comerciales, y, aparte, abrumado por no poder alcanzar a leer todo lo que el comercio ofrece. Eso sí, aprovechar una de las bancas de madera con las que el proyecto sí cumplió, pero solo en algunos tramos de la vía. Allí podrá descansar y esperar sentado el día en que la 10 nazca de verdad como ese Jardín del Edén que alguna vez se concibió.

Mil árboles, pocos más pocos menos, llegarán a La 10 como parte del proyecto de la Alcaldía que procura la recuperación del espacio público y su embellecimiento. Según el área, porque las obras se extenderán entre el Olaya Herrera y Vizcaya, quienes pasen por este corredor podrán disfrutar de cámbulos, palmas, acacias amarillas y más.

Mil árboles, pocos más pocos menos, llegarán a La 10 como parte del proyecto de la Alcaldía que procura la recuperación del espacio público y su embellecimiento. Según el área, porque las obras se extenderán entre el Olaya Herrera y Vizcaya, quienes pasen por este corredor podrán disfrutar de cámbulos, palmas, acacias amarillas y más.

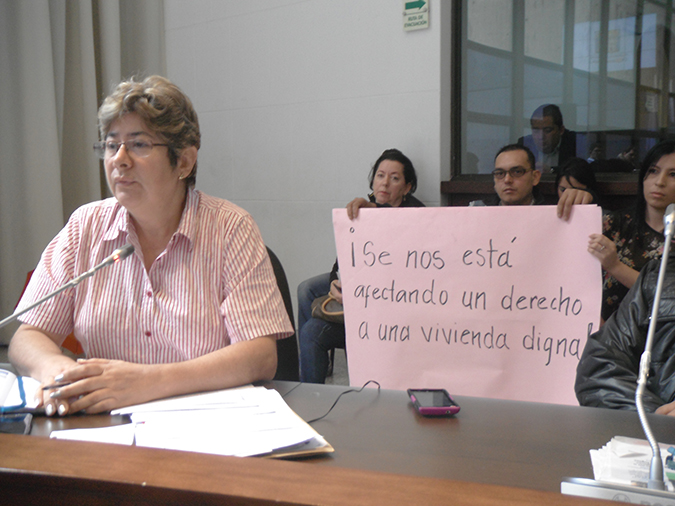

Sin embargo, un grupo de 300 familias de Poblado Centro y Provenza, unidas a la JAC de Poblado Centro y al Comité de Valorización de El Poblado, utilizaron este espacio para presentar sus sugerencias y peticiones, con base en los fallos a favor de la comunidad contenidos en la sentencia de primera instancia 047 del 8 de mayo de 2014 del Tribunal Administrativo de Medellín y en la sentencia de segunda instancia 278 del 4 de diciembre de 2013 del Tribunal Administrativo de Antioquia, con las cuales buscan amparar los derechos e intereses colectivos: gozar de un medio ambiente sano, seguridad, salubridad, tranquilidad y disfrutar de un verdadero espacio público.

Sin embargo, un grupo de 300 familias de Poblado Centro y Provenza, unidas a la JAC de Poblado Centro y al Comité de Valorización de El Poblado, utilizaron este espacio para presentar sus sugerencias y peticiones, con base en los fallos a favor de la comunidad contenidos en la sentencia de primera instancia 047 del 8 de mayo de 2014 del Tribunal Administrativo de Medellín y en la sentencia de segunda instancia 278 del 4 de diciembre de 2013 del Tribunal Administrativo de Antioquia, con las cuales buscan amparar los derechos e intereses colectivos: gozar de un medio ambiente sano, seguridad, salubridad, tranquilidad y disfrutar de un verdadero espacio público.

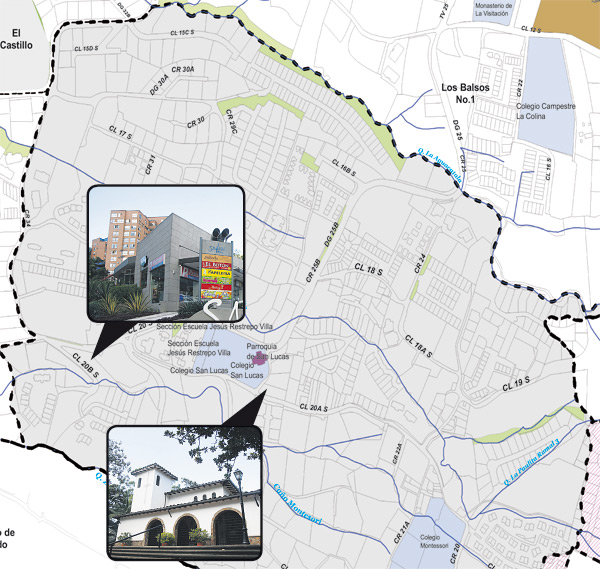

El lunes 12 de mayo la parroquia San Juan Apóstol, en el barrio El Tesoro, en El Poblado, reabre sus puertas y empieza operar en sus horarios habituales luego de más de dos meses de evacuación.

El lunes 12 de mayo la parroquia San Juan Apóstol, en el barrio El Tesoro, en El Poblado, reabre sus puertas y empieza operar en sus horarios habituales luego de más de dos meses de evacuación.

Recordó además que el 26 de julio 2013 interpusieron una demanda de acción popular que fue respondida el 21 de agosto, “antes de que cayera la Torre 6 de Space”, demostrando que las malas prácticas de la constructora no son recientes. “Es hora de que la ciudadanía se tome la mano y defienda sus derechos”, finalizó Echeverri.

Recordó además que el 26 de julio 2013 interpusieron una demanda de acción popular que fue respondida el 21 de agosto, “antes de que cayera la Torre 6 de Space”, demostrando que las malas prácticas de la constructora no son recientes. “Es hora de que la ciudadanía se tome la mano y defienda sus derechos”, finalizó Echeverri. “CDO está respondiendo, pero ¿hasta cuándo puede responder?”, continúo, hablando de la que él denomina la “hipermega estafa inmobiliaria, porque tiene muchas aristas legales”.

“CDO está respondiendo, pero ¿hasta cuándo puede responder?”, continúo, hablando de la que él denomina la “hipermega estafa inmobiliaria, porque tiene muchas aristas legales”.

Jerónimo Hernández, Verónica Restrepo, Manuela Arias, Miguel Silva

Jerónimo Hernández, Verónica Restrepo, Manuela Arias, Miguel Silva