/ Jorge Vega Bravo

Acabo de culminar un proceso de formación en Medicina antroposófica llamado IPMT (International Posgraduate Medical Training), en el que a lo largo de cinco años recibimos una formación para acceder a un pensamiento médico ampliado por la antroposofía. El acto médico en este contexto parte de un encuentro humano, le da gran importancia a la biografía del enfermo, realiza un diagnóstico que incluye aspectos no perceptibles por los sentidos –los llamados miembros suprasensibles– y utiliza herramientas terapéuticas que incluyen medicamentos, terapia artística, psicoterapia, arte de la palabra, euritmia y masaje.

Un elemento del proceso de formación del IPMT es el trabajo que se realiza al final de cada jornada: El trabajo interior del médico y el terapeuta. Este espacio parte de la consciencia de que es necesario ahondar en los aspectos éticos y espirituales del arte de curar; se enfocan facetas del camino interior y del trabajo personal que debemos realizar los profesionales de la salud.

Un aspecto se dirige a desarrollar la capacidad de meditar; para Steiner, meditar es una actividad del pensar puro que requiere dominio del pensamiento y del sentimiento, de tal manera que podamos, con una decidida voluntad, mover en el alma contenidos específicos que ayuden a elevar el nivel de conciencia y desarrollen un pensamiento libre. ¿Cómo aprender a meditar? En la antroposofía, el concepto de meditación tiene una práctica y un contenido que difieren y a su vez amplifican los métodos orientales. En su libro Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores”, R. Steiner plantea tres condiciones previas para llegar a la meditación. La primera es la actitud de veneración o devoción. En lenguaje corriente es la capacidad de asombro o de reconocer un mundo más elevado. “Existen niños que elevan la mirada con respeto reverencial a ciertas personas; sienten por ellas un respeto arraigado en su corazón, que les impide pensamientos de crítica u oposición” (R. Steiner). En la civilización actual es mucho más frecuente la crítica que el sentimiento de asombro o veneración. Esta devoción debe ser una veneración a la verdad y al conocimiento, no a las personas.

Lo que puede alcanzarse por la devoción es más efectivo si está acompañado de una vida interior activa. Debemos reservar momentos para entrar en nuestro interior en quietud y soledad, de tal manera que podamos experimentar personalmente lo vivido en el mundo exterior. “Procura reservarte momentos de quietud interior y aprende entonces a discernir lo esencial de lo secundario” (Ibd). Aquí recuerdo una antigua definición oriental: “Meditar es sentarse quieto para no hacer nada”. En el concepto moderno, partimos de la quietud pero tenemos un contenido meditativo. “La ciencia espiritual ofrece reglas prácticas cuya observancia nos permite desarrollar una vida interior. Estas prácticas no son arbitrarias y se fundamentan en experiencias y sabiduría muy antigua”. Una tercera regla es: “Ajusta cada uno de tus actos, cada una de tus palabras, de manera que no coartes la libertad de obrar de ninguna persona” (Ibd).

Estas tres reglas, que parecen sencillas, pueden ser abordadas por cualquier ser humano y son prerrequisito para iniciar un camino meditativo en el sentido de la antroposofía. Steiner dio versos y mantras específicos para las diferentes profesiones. Ahondaré en estos temas.

[email protected]

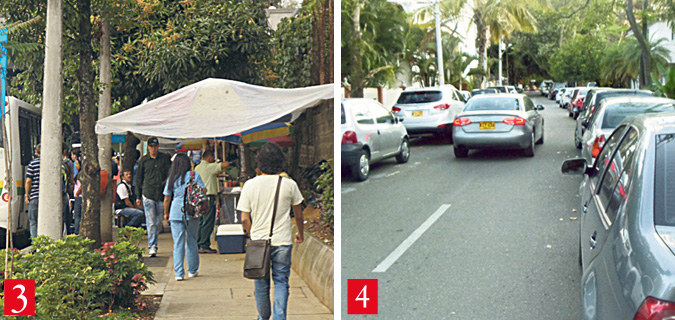

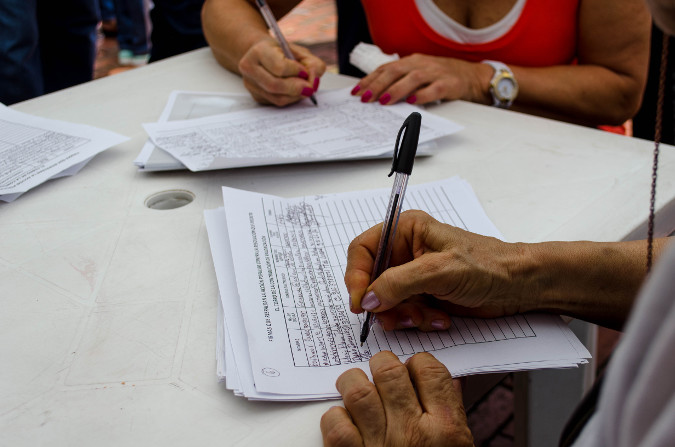

• Ubicar buses integrados del metro en los bajos del intercambio vial de La Aguacatala. Se planteó teniendo en cuenta el aumento de taxis, buses alimentadores del metroplús e integrados del metro sobre la vía de servicio (carrera 48C). “Teresa Salinas, subsecretaria de Movilidad Inteligente de la Secretaría de Movilidad, se comprometió a buscar los planos del intercambio y de los bajos. Posteriormente me dijo que ya los tenía y que se iban a tomar medidas porque le parecía procedente que esos buses dejaran de pararse ahí y se fueran a los bajos, pero ella no concretó esa decisión”. El presidente de la JAC piensa que así se disminuiría gran parte de la congestión, pues estos buses ocupan dos carriles (fotos 1 y 2).

• Ubicar buses integrados del metro en los bajos del intercambio vial de La Aguacatala. Se planteó teniendo en cuenta el aumento de taxis, buses alimentadores del metroplús e integrados del metro sobre la vía de servicio (carrera 48C). “Teresa Salinas, subsecretaria de Movilidad Inteligente de la Secretaría de Movilidad, se comprometió a buscar los planos del intercambio y de los bajos. Posteriormente me dijo que ya los tenía y que se iban a tomar medidas porque le parecía procedente que esos buses dejaran de pararse ahí y se fueran a los bajos, pero ella no concretó esa decisión”. El presidente de la JAC piensa que así se disminuiría gran parte de la congestión, pues estos buses ocupan dos carriles (fotos 1 y 2).