Por Daniel Palacio Tamayo

El ruido de inconformidades que se ha escuchado en los últimos días desde las oficinas de la fusionada Tigo–UNE en relación con el mal ambiente laboral, las fallas en el servicio y las dificultades para adelantar un reclamo ante la entidad, es similar, para algunos, al incómodo y viejo sonido del internet conmutado cuando apenas se estaba conectando.

Luz María Múnera, concejal de Medellín, considera que “para nadie es un secreto, que te puedes tardar hasta 40 minutos en la línea con una musiquita para hacer un reclamo, el servicio se puede dañar hasta 2 y 3 veces a la semana”. Agrega que en los próximos días citará a un debate sobre esta compañía.

Otros señalamientos hacen referencia, según Gildardo López, presidente del sindicato de los trabajadores de EPM y UNE Telecomunicaciones (Sintraemdes), a que el “clima laboral se ha deteriorado y desdibujado mucho”. Según el líder gremial y la concejal Luz María Múnera, los acuerdos de retiro están “disfrazando un despido masivo”, refiriéndose al caso de diciembre pasado cuando salieron unas 63 personas. La razón fue que no se ponían la camiseta, “pero no tenían ni un solo llamado de atención”, asegura López.

En una conversación que sostuvo el martes 26 de enero con extrabajadores de EPM, Esteban Iriarte, presidente de Tigo UNE, descartó una política para despedir personas, pero aseguró que la compañía está empeñada en que cada trabajador dé lo mejor, bajo una filosofía. “Si la persona tiene buena actitud y buenos resultados, la dejamos; si tiene buena actitud, pero malos resultados, la ayudamos; si tiene buenos resultados, pero mala actitud, la despedimos; y si tiene mala actitud y malos resultados, lo sacamos por la ventana”.

Uno de los sindicatos de la compañía aboga porque “si un trabajador no está dando la talla, se le siga un debido proceso para despedirlo, pero no premiarlo con un acuerdo de retiro”. El miedo para quienes consideran que en materia laboral la empresa ha dado pasos atrás, es que según ellos, a modo de símil, se reduzca tanto la copa del árbol que cuando menos se piense, se tenga un chamizo.

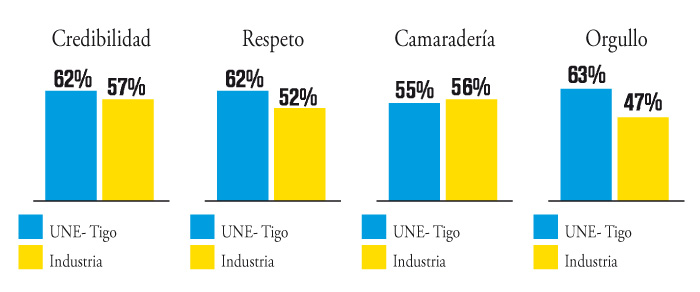

El presidente Iriarte aseguró también en esa conversación con los exempleados de EPM, que se está siguiendo un completo plan de cambio en la cultura organizacional, lo que ha llevado, dijo, a realizar cambios en los horarios para mejorar la competitividad. “Yo necesito trabajar coordinado con el resto de lugares del país y del mundo”, y agregó que para una decisión como esa “se genera un montón de ruido” que, según Iriarte, no coincide con estudios independientes realizados sobre el clima laboral de la compañía.

Las decisiones

Desde el 2014 cuando se concretó la fusión de UNE y Millicom, se estableció que la nueva compañía quedaría con 50% más una acción a favor de EPM y 50% menos una acción para Millicom. Aunque la mayoría accionaria está a favor de la empresa considerada la joya de la corona de los antioqueños, EPM le vendió el control a Millicom por $150 millones de dólares. Lo anterior tiene varias implicaciones.

Según el presidente Iriarte, la decisión de que EPM tuviera una acción de más corresponde a generar condiciones de ventaja sobre los competidores para acceder a la contratación pública, negocio estimado en unos 300 millones de dólares. Tal es el caso del soporte tecnológico de las elecciones pasadas proveído que permitió a la Registraduría publicar rápidamente los resultados del conteo de votos.

La experiencia que tenía Millicom en el negocio fue, según Iriarte, el punto fundamental para que esta empresa quedara con el control administrativo de las compañías fusionadas. “Si habláramos de electricidad, quizá se lo dejáramos a ustedes”, refiriéndose a EPM frente a un grupo de pensionados y extrabajadores de las empresas públicas, reunidos en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Respecto a este punto, se hicieron varias objeciones, a lo que el presidente de Tigo – UNE respondió que “no es malo ni bueno, es una decisión de negocio y si uno va a los números, los números van bien”.

La fusión habría empezado a discutirse informalmente en julio de 2012 entre las directivas de las dos compañías. Durante la discusión en el Concejo de Medellín, el exdirectivo de EPM-UNE, Francisco Luis Valderrama, aseguró que con ese negocio “se entrega un instrumento para generar desarrollo, oportunidades educativas, calidad de vida y dividendos sociales”.

A 17 meses de aprobada la fusión en el Concejo de Medellín aún se pretende que ambas compañías armonicen una visión común y única de largo plazo.

“Yo lo que quiero vender son planes, no un teléfono”, aseguró Iriarte en la mencionada reunión, donde también expuso cifras que evidenciarían una recuperación económica respecto a sus competidores. Iriarte recordó que antes de la fusión, UNE había perdido el segundo lugar cuando, según él, se desenfocó del negocio fijo e inició la venta del MiFi (un modem portátil para acceder a internet).

Los problemas

El pasado miércoles 20 de enero, el 15% de los suscriptores del servicio de internet de Tigo-UNE sufrieron un corte por más de 15 horas. Según informó la compañía en ese momento, se debió a la ruptura de un cable por un ancla de un barco a 6 kilómetros de Puerto Colombia.

Aunque UNE-Tigo aseguró que los planes de contingencia funcionaron ante la novedad, aun algunos clientes se preguntan por estos problemas que afectaron el servicio de internet. “Cuando se rompió el cable submarino, me llamó todo el mundo, empezando por el ministro (David Luna). Si se daña el cable de televisión, no me llaman tanto”.

Debido a la composición de la empresa Tigo-UNE que absorbió a otras compañías, se complica la unificación de la información en el sistema para brindar un mejor servicio a la comunidad. Sin embargo, afirmó su presidente que ya se están adelantando soluciones.

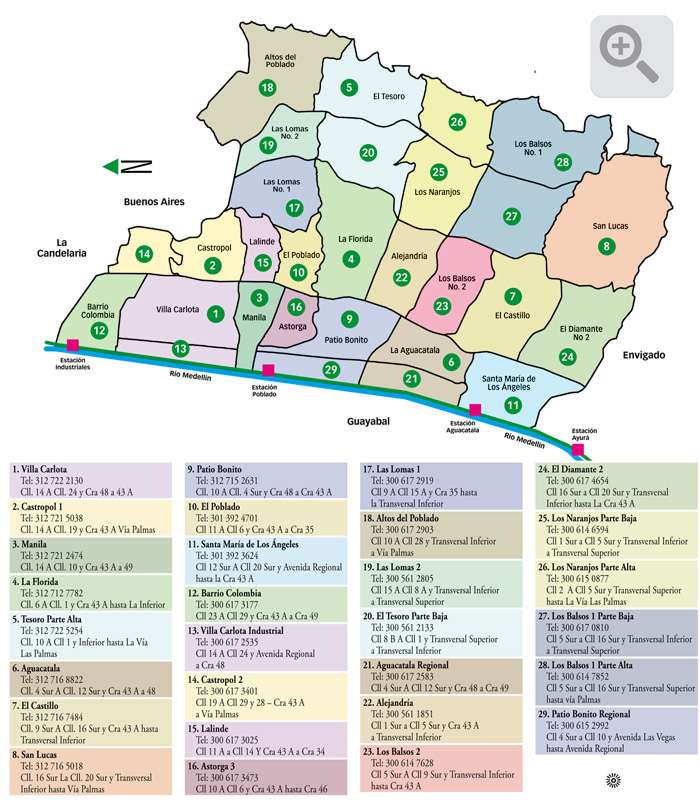

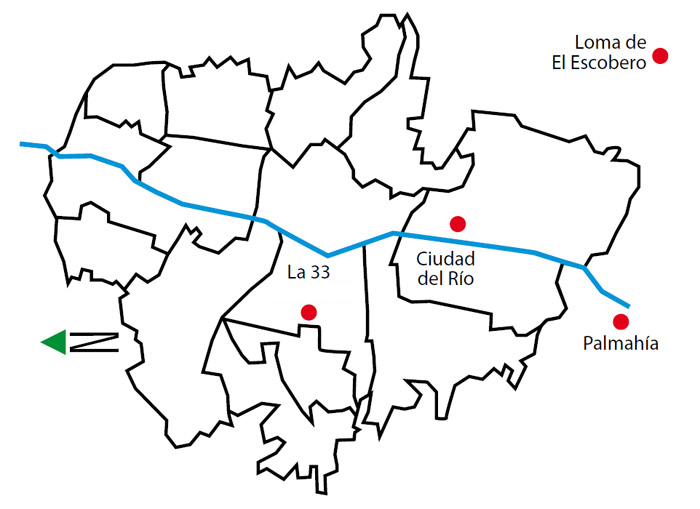

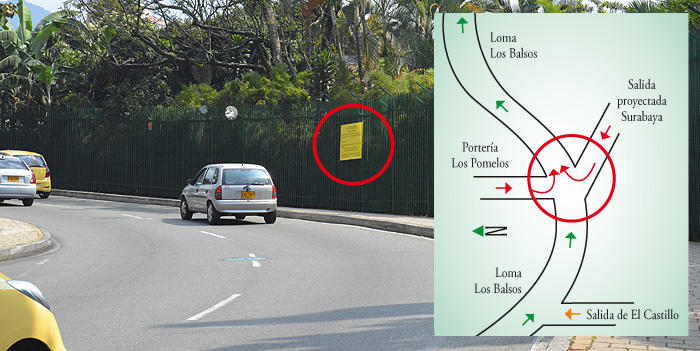

Por ejemplo entre otras de las dificultades, pero también oportunidades, reconocidas por la cabeza Tigo-UNE está la cobertura. Razón por la que se inició el cambio de redes. “En zonas como El Poblado hay redes de cobre que no permiten algunos de nuestros servicios”, por lo que están avanzando en su actualización para competir contra la que actualmente es la empresa dominante en el mercado.

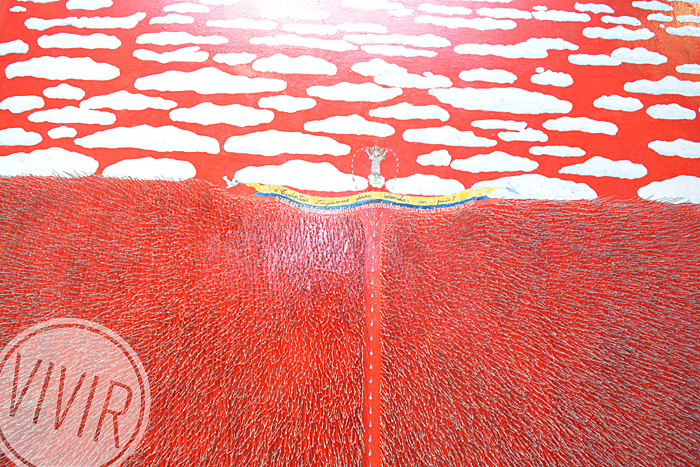

En el libro con el que la Eafit presentó su colección Yo pensaba que la vida era así, la crítica Sol Astrid Giraldo señala que las formas que Gabriel “extrae de la cultura popular, la publicidad, los periódicos, el arte, pueden leerse desde la estrategia del apropicianismo”.

En el libro con el que la Eafit presentó su colección Yo pensaba que la vida era así, la crítica Sol Astrid Giraldo señala que las formas que Gabriel “extrae de la cultura popular, la publicidad, los periódicos, el arte, pueden leerse desde la estrategia del apropicianismo”.

Salsa verde Ingredientes

Salsa verde Ingredientes