El encuentro con el Nilo es una de las experiencias más fascinantes para cualquier viajero que recorra Egipto.

Por Carlos Arturo Fernández

Era así desde el mundo antiguo. Cuando el griego Herodoto lo visitó en el período de mayor esplendor de Grecia y ya el mundo de los faraones estaba en decadencia, agobiado por los invasores persas, escribió con admiración que “Egipto es un don del Nilo”. Y hoy sigue siendo cierto que es el Nilo quien posibilita la vida, la cultura y el arte en medio de las arenas calcinantes del desierto libio.

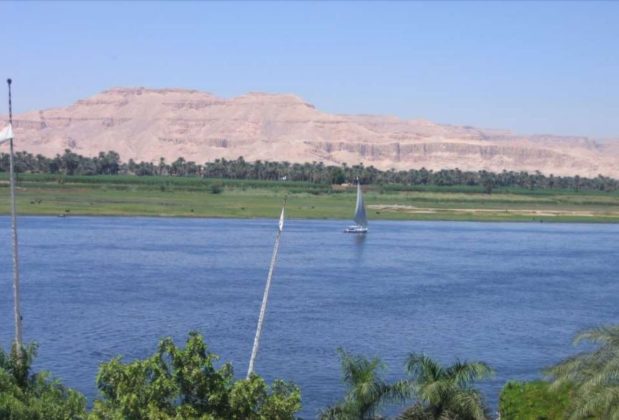

Y escribo conscientemente “quien posibilita”, como si fuera una persona. Porque ante el Nilo uno tiene la impresión de que es una realidad sobrenatural, manifestación del amor y de la misericordia del cielo hacia la Tierra: un dios de belleza excepcional. Un río increíblemente azul, al menos hasta atravesar El Cairo, la ciudad más grande de África; de aguas muy frescas si uno tiene la suerte de poder nadar al sur de Aswan, donde se experimenta el contraste entre el calor agobiante y un río casi helado que reconforta con su abrazo.

El paisaje de las orillas del Nilo parece nuevo y recién pintado, con sus colores nítidos y precisos: una franja azul seguida del verde intenso de la zona fértil que, muchas veces, alcanza a ser de apenas unos cuantos metros, y luego la arena dorada que se recorta de nuevo con el azul transparente del cielo.

Sin embargo, el momento más sublime es siempre el atardecer cuando, después de una jornada de luminosidad extrema, que llega a ser agobiadora, el Sol empieza a perder fuerza.

En el Antiguo Egipto todas las dimensiones de la existencia dependían del Sol: la religión, el ejercicio del poder, la organización del Estado, la vida de las personas antes y después de la muerte, el trabajo, las artes. Y ahora al atardecer, cuando el Sol declina, la vida egipcia empieza a detenerse. Los campesinos que trabajan sus campos fértiles a orillas del Nilo desde hace más de seis mil años, regresan a la seguridad de sus casas, construidas con las mismas técnicas milenarias; los animales descansan; las falucas buscan sus puntos de amarre y bajan sus velas blancas como queriendo ocultarse entre las sombras; y hasta los barcos turísticos dan la sensación de detenerse para asistir al espectáculo de la muerte del Sol.

Casi siempre el cielo de Egipto está libre de nubes y, por eso, los atardeceres se encienden de un rojo intenso que paulatinamente es derrotado por la oscuridad que avanza; a veces unas cuantas nubes interfieren con el Sol que las ilumina de forma dramática.

Hace apenas pocas décadas, en un Egipto menos electrificado que el de hoy, tras la desaparición del Sol llegaba muy pronto la oscuridad que producía una cierta desazón. Pero todavía ahora, como parece ocurrir indefectiblemente en la vida, al fin vencen las sombras y crece la sensación de inseguridad. Los antiguos egipcios sabían que en la noche reinaban todos los peligros, las amenazas cósmicas y demoníacas que podían llegar a destruir toda la realidad.

Quizá por eso, como una herencia que se transmite a través de la memoria de los siglos, el viajero que cruza Egipto se alegra de nuevo a la mañana siguiente, después de vencer las amenazas de la muerte nocturna. Entonces para todos, y también para el viajero, la vida puede continuar.