Conexión barrial en la comuna 13

Percepciones de un recorrido en escalera

Más que un recorrido, en los seis tramos de las escaleras eléctricas se tejen historias de transformación urbana

Por Luisa Fernanda Martínez

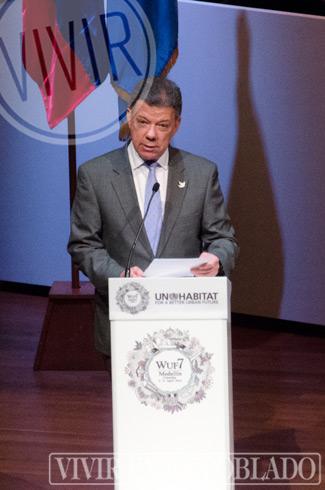

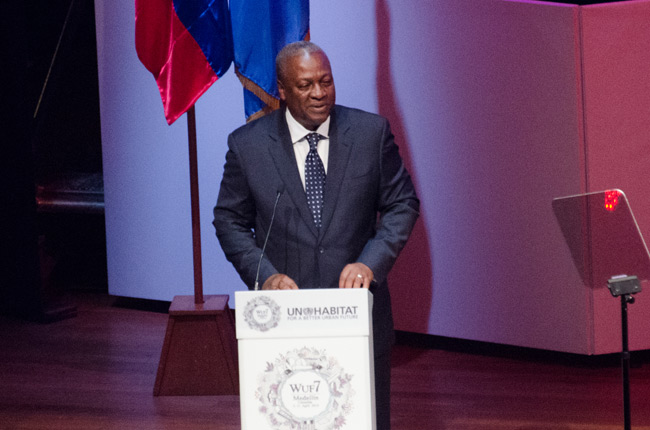

Como una visitante extranjera, me uní a una delegación de chilenos, colombianos de otras ciudades y uno que otro estadounidense, para hacer un recorrido por la comuna 13 de Medellín. Las escaleras eléctricas, un proyecto urbano que se construyó en el barrio Las Independencias 1, entre 2010 y 2012, son el atractivo. Es una de las rutas que se ofrece por estos días a los visitantes del Séptimo Foro Urbano Mundial, entre ellos funcionarios, arquitectos y urbanistas interesados en conocer la transformación y la nueva forma de habitar que se dio en este lugar de la ciudad. También se encuentra incluida en un paquete turístico de 90 mil pesos que ofrece transporte, souvenires, guía bilingüe, entrada a los sitios de interés, asistencia médica, hidratación y almuerzo.

|

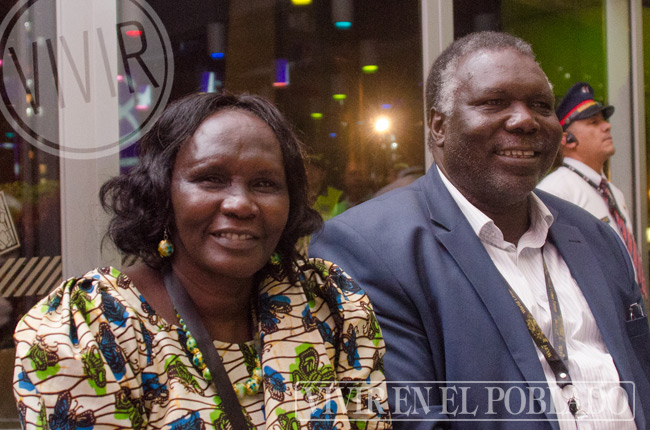

Ximena Bórquez

|

Pedro Vanegas

|

En la estación Plaza Mayor del metroplús, donde empezó el recorrido, un guía dio las orientaciones del trayecto y habló de los beneficios que genera el sistema Metro, como la conexión con los barrios de las laderas. “Esperemos un momentico, y si tienen alguna dudita, me preguntan”, fueron las indicaciones que quizá algunos espectadores no entendieron. Yo esperé junto a Pedro Vanegas, el director de Planeación de Concepción, Chile y desde ese momento seguí su rumbo. En los tres días que llevaba en Medellín, su primera impresión fue con los taxistas: “Los tienen formados para el desarrollo de la ciudad. A su gente no le queda difícil comunicarse”, dice sonriendo, refiriéndose a su amabilidad. Participó en el XXI Congreso Cideu (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano), que se realizó en Medellín tres días antes del Foro y terminó en este tour porque prefiere caminar la ciudad y vivirla, a oír en un salón cómo se está desarrollando la ciudad.

Las personas que seguían el trayecto, capturaron en sus cámaras los vagones del metrocable de occidente y esas edificaciones que veían por primera vez alzarse en las pendientes del barrio San Javier. A más de un chileno sorprendió la debilidad de los sistemas antisismo de muchos de los edificios altos de Medellín, teniendo en cuenta que en su país es fundamental una ingeniería a prueba de terremotos. Pero las casillas de colores, las callejuelas estrechas y los caminos de escalas sin fin, llamaron mucho más su atención, una vez estábamos en el viaducto media ladera 1, un trayecto que conduce al descenso por las escaleras eléctricas. Se conoce como el Balcón de la 13 y allí las señoras pasan la tarde junto con sus vecinas y los niños se deslizan por un tobogán que se creó a partir de esa topografía empinada del territorio.

¿Y de esas caminadas que realizó, cómo ve la planeación de Medellín?, le pregunté a Pedro mientras descendíamos por las escaleras y uno que otro habitante nos veía tras las ventanas, o nosotros los veíamos a ellos tras los laberintos de casas. “No se planificó la ciudad desde el principio. Creció y después se empezó a ordenar. Ahora se está empezando a planificar una ciudad distinta donde se pretende incluir a los barrios para que los ciudadanos puedan recuperar espacios públicos dignos. Por lo que se ve, es una iniciativa que no depende de un solo alcalde, sino de un proceso donde han participado varios actores políticos, sociales y económicos que han buscado un mismo objetivo: la calidad de vida para los ciudadanos que están segregados por la gran urbe”, respondió.

Por su parte, Cristián Galleguillos, alcalde de Coquimbo, una provincia ubicada en el norte de Chile, opinó: “Nos interesa conocer está experiencia de las escaleras eléctricas y del teleférico porque queremos hacer una intervención importante en nuestra ciudad, que tiene una geografía similar a Medellín. Creemos que es un avance importante de infraestructura vial que ayuda a disminuir la diferencia”.

La urbanista Ximena Bórquez, directora nacional del Colegio de Arquitectos de Chile, vino junto a otras organizaciones porque ven en Medellín un laboratorio en donde se practican iniciativas para resolver los temas de equidad en las ciudades. “Si logras generar estas conexiones, generas mejores condiciones de vida. Logras cruzar las barreras invisibles, un ambiente solidario y de participación. Aquí, con las flores y los maceteros, te das cuenta de que la gente está poniendo de su vida un pedacito y eso es muy bonito”, dijo.

La 13

La comuna 13 está ubicada en la zona centroccidental de la ciudad y tiene 19 barrios, entre ellos, Las Independencias 1, 2 y 3. Por las escaleras eléctricas, un proyecto en el que se invirtieron seis millones de dólares, circulan 2000 mil personas al día, desde las 6 am a las 10 pm. Seis tramos permiten conectar el barrio 20 de julio con Las Independencias 1, algo que anteriormente se hacía a través de 357 escalones. Niños con caras tristes o felices, transitan solos, o señores suben con víveres en la espalda. Viven un ambiente de seguridad que hasta ahora apenas tienen. “Lo más difícil del proyecto fue quitarle el protagonismo y el control del territorio a los grupos al margen de la ley para que la comunidad le diera uso”, afirmó Gloria López, directora de Gestión Social y Ambiental de la EDU, quien con alegría contó a los visitantes las intervenciones que se han realizado en el sector, como lo fue la creación de murales por parte de artistas locales a partir de propuestas de la comunidad.

Vecinos de escaleras

Adentro de esas casas coloridas y de techos con flores pintadas, estos últimos por una campaña del Despacho de la Primera Dama a propósito del Foro, están los habitantes que ven con agrado que a su barrio lleguen tantos turistas. “Con el turismo, la Administración da más ayudas y beneficios para nosotros”, expresó Ester Gutiérrez, una joven del barrio.

En lo que coinciden los vecinos es que, aunque se disparó de nuevo la violencia entre 2009 y 2010, la última escena de miedo que permanece en sus memorias es la de la Operación Orión en 2002. A quien le preguntaba, algo revelaba de este episodio.

En la entrada de la casa de Claudia Holguín están recostadas contra la pared las tejas pintadas que luego se verán desde el Balcón de la 13. Adentro, ella está preparando la comida que venderá en la noche, en una plazoleta que se abre en uno de los parajes de las escaleras y donde en la tarde los niños juegan con canicas. Con papas peladas en unas grandes poncheras, Claudia me recibió en la cocina de su casa. Sobre una mesa, estaba un chocolate que parecía estar servido desde horas matutinas. En esa mesa fue donde hablamos. Me contó porque se ha visto beneficiada por la obra: “Tenía que estar uno descansando para llegar aquí arriba”. -¿Y cómo se sintió cuando se iba a construir la obra?. “Me asustó mucho cuando estaban tumbando las casas y muchos se tuvieron que ir, pero gracias a mi Dios aquí estoy y de aquí espero no volver a salir, sino pa’ un cementerio”, dijo. La vida de Claudia, como la de muchos en la comuna 13, la marcaron la muerte y el desplazamiento intraurbano. Por cuenta del Bloque Metro de las Autodefensas, que operó en 2003 en Santo Domingo Savio, en donde vivía, perdió a su hija de 14 años. Por la amenaza del grupo llegó a vivir a Las Independencias 1. “Se enamoraron de mi hija y aquí vinieron por ella. Un día salió y no la volví a ver hasta tres meses después que la encontré en el anfiteatro…”. Su voz se quebró y se diluyó ante aquel recuerdo, pero con la misma fuerza que enfrentó su desgracia, tomó aire para decirme: “Pero sí, aquí estamos… mejor que antes”. En este sector vive hace 30 años. Ahora que tiene su casa a una de las orillas de las escaleras, vive más tranquila, pero siempre pendiente del cuidado de su hijo menor “porque uno nunca sabe cuándo se le pueda salir de las manos”.

< Directora ejecutiva diputada de UN-Habitat, Aisa Kirabo, en la conmemoración de los 20 años del genocidio en Ruanda. Fotografía UN-Habitat

< Directora ejecutiva diputada de UN-Habitat, Aisa Kirabo, en la conmemoración de los 20 años del genocidio en Ruanda. Fotografía UN-Habitat

<

<

Vivir en El Poblado ofrece nuevamente a sus lectores la oportunidad de asistir a esta noche de maridajes de rones premium de la Fla y platos de San Carbón. El periódico entregará 10 pases dobles a las primeras diez personas en responder los interrogantes que plantearemos en Facebook.

Vivir en El Poblado ofrece nuevamente a sus lectores la oportunidad de asistir a esta noche de maridajes de rones premium de la Fla y platos de San Carbón. El periódico entregará 10 pases dobles a las primeras diez personas en responder los interrogantes que plantearemos en Facebook.

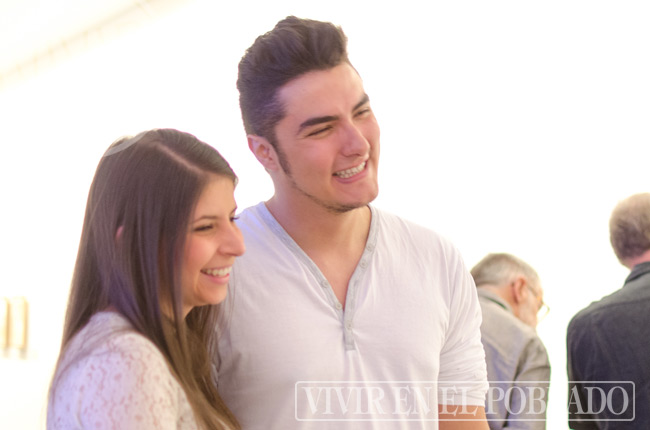

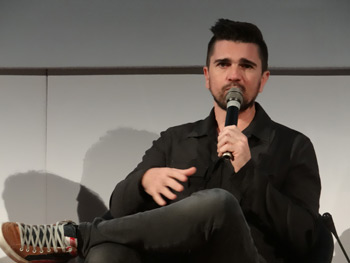

María Márquez, Juan Mesa, Natalia Rondón, Laura Ruíz y Sofía Posada fueron los elegidos para representar a sus compañeros y hacer parte de una conversación con Juanes, en el marco del Séptimo Foro Urbano Mundial, ya que sus acciones de cambio para la ciudad fueron elegidas a través de una convocatoria en redes sociales y el sitio web del programa.

María Márquez, Juan Mesa, Natalia Rondón, Laura Ruíz y Sofía Posada fueron los elegidos para representar a sus compañeros y hacer parte de una conversación con Juanes, en el marco del Séptimo Foro Urbano Mundial, ya que sus acciones de cambio para la ciudad fueron elegidas a través de una convocatoria en redes sociales y el sitio web del programa. Posteriormente, Catalina Cock indagó a los participantes, representantes de los 600 jóvenes que hicieron parte de Visiones de Cambio, sobre su visión de la ciudad y de conceptos como la equidad, la inclusión y el desarrollo.

Posteriormente, Catalina Cock indagó a los participantes, representantes de los 600 jóvenes que hicieron parte de Visiones de Cambio, sobre su visión de la ciudad y de conceptos como la equidad, la inclusión y el desarrollo.

A través de juego se implementan tres estrategias. Primero: fijar acuerdos de juego, los niños y jóvenes establecen las reglas para cada partido. Segundo: desarrollo del juego, con alegría y sin importar las habilidades pero con control para que se cumplan los acuerdos. Tercero: evaluación, se cuentan puntos y cumplimiento de acuerdos para determinar el ganador.

A través de juego se implementan tres estrategias. Primero: fijar acuerdos de juego, los niños y jóvenes establecen las reglas para cada partido. Segundo: desarrollo del juego, con alegría y sin importar las habilidades pero con control para que se cumplan los acuerdos. Tercero: evaluación, se cuentan puntos y cumplimiento de acuerdos para determinar el ganador.