|

||

|

A pesar de tener grandes avances en el paisaje que acompaña la vía, y en la instalación de redes; el inesperado y cambiante clima continúa siendo el principal inconveniente para comenzar la pavimentación.

La Vía Distribuidora constará de tres carriles paralelos a la Vía Regional, y tendrá una extensión de 5 kilómetros desde la quebrada Zúñiga en Envigado, hasta la calle 34 en sentido sur-norte. Vivir en El Poblado recorrió un tramo de la obra con Gustavo Córdoba García, Subdirector de Proyectos del Área Metropolitana, quien explicó detalles y avances de la vía. ¿Cuál es el estado actual de la obra? Esta vía podríamos decir que tiene un avance aproximado del 80 al 85%. Tenemos sectores que ya están prácticamente para pavimentar, pero necesitamos que no llueva para que el material coja de nuevo la resistencia, y se seque para imprimar (poner el asfalto), porque si no es así, no podemos aplicar el pavimento. Venimos con días de verano, pero las noches son exageradamente cargadas de agua. ¿Qué función tiene ese terreno que separa de las otras vías? Esos son los jarillones, barreras entre vía y vía. Son una conformación en talud que además de servir como barrera auditiva, sirve para la siembra de árboles y mejora el paisajismo de la obra. Así tenemos una vía lineal, totalmente arborizada que no permite distracciones y la aísla de los que van al lado. ¿Qué se puede decir que esté terminado? Tenemos jarillones configurados, conductos de agua aunque fue algo crítico. También logramos hacer todo el desmonte de la red eléctrica en un tiempo menor al previsto. Hay que decir que aunque nos generó ciertas demoras, fue muy importante que de manera conjunta con Epm, instalamos la red de agua potable que estaba proyectada a hacerse en 2010 o 2011, tiempo en el que hubiera sido necesario romper la vía, causando daños y perjuicios para la misma. Incluso a Epm le tocó traer piezas de esa tubería que no se consiguen en el país. Eso generó retrasos pero va a ser una ganancia en el futuro para toda la ciudad. ¿Por qué no comenzar a pavimentar? ¿Qué otras consecuencias trae el invierno? ¿Cómo informarán a la ciudad sobre la vía? ¿Cuándo se entregaría la obra? ¿Qué importancia tendrá la Vía Distribuidora para Medellín? |

||

El invierno no deja

Públicamente clandestinas

|

||

|

Como una bala, pasa un motociclista con sus piernas entre las dos llantas, asido del manubrio, ante el asombro de cientos de espectadores situados a lado y lado de una recta cercana al José María Córdova. Le sigue otro, raudo y temerario, cuál temerario, suicida como el anterior, parado en el sillín como un crucificado, figura que los entendidos llaman el ángel. Al instante, en el sentido contrario, surge una 650 parada en la llanta trasera, el famoso pique, con parrillera y todo, y detrás otra 650, pero sobre la llanta delantera, un pique al revés conocido como endo. Las motos vienen y van, y a la par con ellas, frente a ellas y entre ellas pasan camiones, buses de escalera, sin escalera, bicicletas, taxis, automóviles, cuatrimotos, camperos, perros y vacas porque esta es una vía intermunicipal. Los más de mil espectadores, la mayoría también motociclistas, no saben para donde mirar y además son tan osados como los que participan en la exhibición, pues se atraviesan en la carretera para no perder detalle. La competencia también es de ruidos: se mezclan el acompasado y discreto de los motores de cuatro tiempos con el de los motores de dos tiempos, forzados al máximo y con múltiples aceleraciones por segundo, como si se fueran a apagar. Varias canciones de reguetón -vigente, contra todo pronóstico- retumban simultáneamente provenientes de los vehículos de algunos curiosos. Mientras tanto, de lado y lado de la recta no dejan de aparecer acróbatas, velocistas e inventores de las piruetas más rebuscadas y peligrosas, como el del pique eterno cuya gracia es que a espaldas suyas va sentado un niño no mayor de ocho años con la nariz muy cerca al pavimento. Solo falta que salgan la mujer de barba y un enano botando fuego pues el espectáculo con sus rarezas a veces más parece un circo que una carrera de motos.

Estampida antológica La metamorfosis La noche señalada La apariencia no es lo de menos |

||

Tendremos que pagar 160 mil millones de pesos

|

||

|

Lo confirmó el alcalde Alonso Salazar. Del total de 46 proyectos viales que la administración municipal planea desarrollar en Medellín durante el presente cuatrienio, 23 pertenecen al Plan Poblado. Su costo es de $160.792.000.000 y se harán por valorización. Sin embargo, sobre los pormenores de cómo se cobrará esta valorización, desde cuándo y a quiénes, se abstuvo de hablar, por el momento, el Secretario Obras Públicas, Mauricio Valencia, quien aclaró que en todo caso no incluye trabajos en ejecución, como la doble calzada Los Balsos y la Vía Distribuidora. Para el funcionario, entre las obras más significativas de este paquete, que próximamente se presentará de manera oficial, están la ampliación de la doble calzada Los Balsos hasta la Transversal Superior y sus pasos a desnivel o deprimidos: uno en la Transversal Superior y otro en la Transversal Inferior (Los Balsos pasará por debajo de ambas). Así mismo se prevén otros tres pasos a desnivel, vitales para descongestionar las vías de El Poblado: Transversal Superior con La 10, Transversal Inferior con La 10 y Transversal Superior con El Tesoro.

Nueva transversal Para el alcalde Alonso Salazar, una de las obras prioritarias es la Vía Linares, prometida desde años atrás. Se trata de una transversal intermedia que se construirá entre la Inferior y la Superior e irá desde La 10 hasta Los Balsos. También son primordiales la construcción del puente de la calle 4Sur hasta la carrera 50D sobre el río Medellín (completa el sistema de Los Balsos); la ampliación a doble calzada de la Avenida 34 entre La Aguacatala y Las Palmas, y la prolongación de la Loma de Los Parra entre la Avenida El Poblado y Patio Bonito. Para las 23 obras contempladas en el Plan Poblado (10,3 kilómetros de extensión) ya se iniciaron los estudios y diseños. El propósito, según el Secretario de Obras Públicas, es dejarlos contratados este año, para que en enero salga la licitación pública de obras y en abril de 2009 empiece la ejecución, que deberá estar terminada en junio de 2011. ¿Y de la Circunvalar qué? Otras obras del Plan Poblado |

||

Taxistas comprometidos

|

||

|

Cumplir con las normas de tránsito, respetar el semáforo en rojo y la cebra peatonal, no excederse en la utilización de sus bocinas, velar porque el taxi sea un transporte seguro para conductores y pasajeros, hacer la revisión técnico-mecánica y ofrecer al pasajero un servicio con amabilidad y calidad, fueron los puntos del pacto ciudadano que firmaron, respaldados por las empresas de taxis y funcionarios de la Alcaldía de Medellín.

En la firma del documento participaron organizaciones del gremio como Coopebombas, Flota Bernal y Tax Individual entre otros. Los mejores conductores sin comparendos en el último año ni estar involucrados en accidentes de tránsito, fueron premiados y elegidos por sus propias empresas para firmar el acuerdo. Jorge Melguizo Posada, Secretario de Cultura Ciudadana, piensa que “el propósito del Plan Estratégico de Movilidad para Medellín tiene que ser la seguridad, y por eso es tan importante trabajar con ellos para que cada taxi tenga un adhesivo que diga taxi seguro y podamos tener la tranquilidad de ir a nuestro destino”. Sobre el tratado, Fabián Quintero, taxista de Tax Individual, resalta la importancia de quitar el estigma negativo sobre los taxistas. “Con este pacto quien gana es la región, así dignificamos el trabajo de los taxistas y eso lo reflejaremos en el servicio que prestaremos y en la seguridad de los pasajeros”, afirmó. Falta educación Edison Valencia, Jefe Administrativo de la Flota Bernal, aseguró que “cada seis meses hacen cursos en el Sena sobre el trato al usuario, el cuidado del vehículo y la presentación personal. En nuestra empresa hacemos cursos cada 15 días con los taxistas nuevos”. “A este pacto se le hará un seguimiento por parte de la Alcaldía. Este será a través de indicadores como comparendos, cifras de accidentalidad, frecuencia de las quejas y reclamos de la ciudadanía y los números de los hechos relacionados con la seguridad de los taxistas”, afirmó Ricardo Smith, Secretario de Tránsito de Medellín. Luego de que 147 taxistas firmaran este pacto ciudadano, se espera que cada empresa desarrolle el proceso de socialización con sus empleados, para que la ciudadanía comience a disfrutar de un mejor servicio público. |

||

Que tu casa tenga todo de ti

|

||

|

Como muchas empresas nuevas, esta iniciativa de diseño mobiliario empezó de la pasión de María Paula Zuluaga por la decoración. Anteriormente publicista, su creatividad tomó otro curso y hoy es la creadora de la marca Pezeta. Decorando su apartamento antojó a sus primeros clientes y como toda buena historia de negocio la empresa fue creciendo.

¿Cómo funciona la idea de una colección para cada persona? ¿Se refleja realmente el gusto individual? ¿El que contrata a un diseñador no tiene un gusto definido? ¿Qué tanto hay de María Paula en el resultado final? Se dice que el minimalismo se acabó y lo de ahora es el estilo ecléctico A pesar de la tendencia a la aceptación de todos los estilos ¿qué no recomienda? ¿Además de ausencia y presencia, qué otras cosas generan ese equilibrio? Lo que todo el mundo quiere saber de los diseñadores es cómo maximizar los espacios Para un presupuesto bajo ¿en qué se debe invertir fundamentalmente? ¿Qué cree que nunca pasará de moda? |

||

Una pieza del ajedrez local

|

||

|

Con padre caleño y madre antioqueña, Simón llegó a Medellín desde el Valle del Cauca hace poco menos de dos años reencontrándose con el amor por el ajedrez casi simultáneamente.

Una partida Blitz A una corta edad los gustos de los niños parecen caprichos pero con una buena estimulación y suficiente apoyo de los padres esas actividades pueden convertirse en carreras o estilos de vida. Para Simón Sánchez Maya sucedió algo así con el ajedrez. Desde los 8 años, edad en que un profesor escolar le mostró cómo jugar el famoso juego de guerra, Simón percibió que tenía algo más de destreza que sus compañeros de colegio. Interesado en el tema le pidió a sus padres clases de ajedrez; eso lo llevó a los primeros torneos competitivos y a un primer puesto después de empate en la categoría sub 10 del torneo nacional. Esto le consiguió el cupo para el torneo Panamericano en Argentina en el cual ocupó séptimo lugar y la suficiente admiración de sus padres para conseguirle un profesor de un nivel más competitivo. Empezó a entrenar después del colegio durante 4 horas diarias, pero la rígida disciplina empezó a dar un fruto inesperado. Simón se cansó de no tener tiempo para nada más y dejó el juego. El regreso Hace dos años, volvió a jugar por medio de un profesor de ajedrez y amigo de Simón, que lo invitaba a pequeños torneos. Pero justo cuando empezaba la reconciliación con el ajedrez, la familia se mudó a Medellín donde él tuvo que encontrar su lugar en el juego local. Desde que llegó empezó a competir y a obtener buenos resultados que alimentaron su confianza y las ganas de seguir jugando. En 2007 fue campeón departamental escolar y quedó de segundo después de empate en el Nacional Escolar. También ganó en el Centroamericano Escolar en Puerto Rico y quedó subcampeón en la categoría sub 17 del Subcontinental. Finalmente ganó el título de campeón departamental de mayores con 2.186 de elo (sistema matemático para evaluar el rendimiento y clasificar jugadores de ajedrez, nombrado por su creador, Arpad Elo, y que define a los maestros del ajedrez por encima de 2.200). Medio juego Estilo bélico |

||

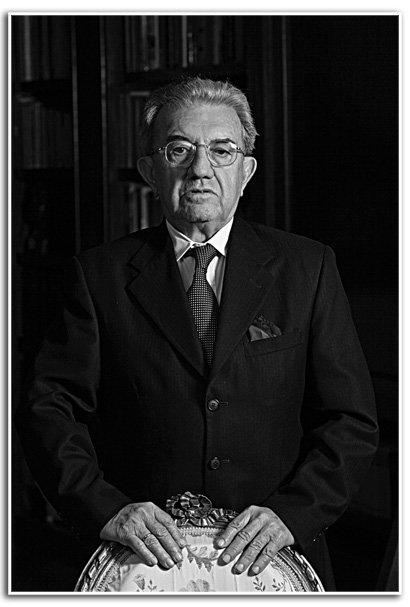

John Gómez Restrepo

John Gómez Restrepo

La personificación del empresarismo.

Productos Familia, Cartón de Colombia, Jardines de Montesacro, el Country Club Ejecutivos y 31 empresas más tienen algo en común: todas fueron fundadas por John Gómez Restrepo, emprendedor antioqueño de 90 años, que desde antes de sus veinte, viene creando numerosas fuentes de empleo, sostenimiento y progreso para los colombianos.

También senador, representante a la cámara, secretario de hacienda y hasta embajador en Suiza y en la antigua Unión Soviética, el legendario empresario fue retratado por Carlos Tobón en 2007.

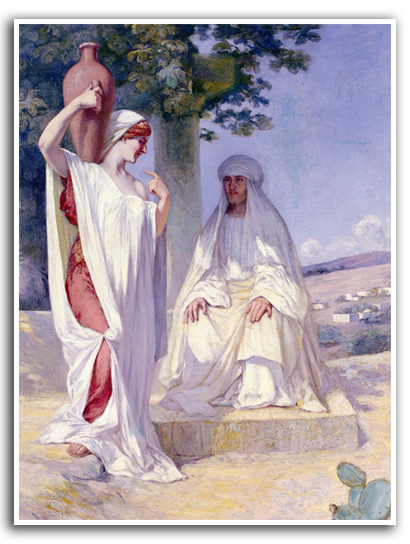

Obras del Museo Ed.373 / Rebeca

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tomás de Aquino y su Filosofía Política: El Tomismo*

|

||||

| *Adaptación del texto: El Tomismo como Filosofía Política, de Gonzalo Soto Posada. Por Elizabeth Correa Londoño.Estudiante de Periodismo, Universidad de Antioquia. |

||||

|

De su vida

Tomás nace en 1224 ó 1225 en el Castillo de Rocca Secca, cerca de Nápoles, y murió el 7 de marzo de 1274, en el monasterio de Fossa Nova. Además de su contextura robusta, digna de una gran inteligencia, los biógrafos lo pintan como tímido, silencioso y callado, lo que hizo que sus compañeros de estudio le pusieran un buen apodo: el buey mudo de Sicilia. Tomás conoció a los Dominicos en la Universidad de Nápoles en 1240 y decidió hacerse Fray Tomás de la Orden de los Predicadores, esos “Domini canes” o “canes del Señor” dedicados a la predicación y a la docencia. Por su intenso estudio de Aristóteles, el tomismo ha sido leído como un aristotelismo cristiano o un cristianismo aristotélico. Sin embargo, el aquinate toma distancia de Aristóteles porque lo re-semantiza, lo lee desde sus convicciones y ejercicios hermenéuticos, lo conserva transformado y reinterpretado. Ejemplo de ello es que el motor inmóvil aristotélico es el pensamiento del pensamiento y en ello consiste su felicidad: pensar sus propios pensamientos. El de Tomás es el ser subsistente por sí mismo; porque el ser, no el pensar, puede crear y dar el ser como irradiación de su ser mismo y su bondad ontológica. Lo que acerca a Aristóteles y a Tomás de Aquino es que tanto para el uno como para el otro, la verdad fue la materia, la forma, la causa eficiente y final de la vida contemplativa-activa. Pero para Aquino es el diálogo fe-razón el punto de referencia para hacer filosofía y poner en relación la tradición greco-romana y cristiana, incluso desde el punto de vista político. De su obra como capacidad de comunicación y de locución para expresar conceptos. |

||||

|

|

||||

Con olor a ángel

| Con olor a ángel | ||

|

Sueños que se vuelven realidad, imaginación que trasciende los sueños y se hace material, así es el universo que crean Alado y Lina Álvarez

|

||

|

||

|

Alejandro González, Andrés Restrepo, Sebastián González

y Lina Álvarez. |

||

|

Mi Dulce Compañía, la fragancia que recién lanzan Alado y Lina Álvarez, compromete todos los principios y fundamentos que este grupo de jóvenes y talentosos diseñadores le imprimen a sus marcas y a su propuesta de moda.

La dualidad que encierra su esencia, entre cítrica y dulce, deja percibir desde el empaque mismo, el estilo que evoca y las costumbres que admira, al tiempo que gesta propuestas cargadas de notoria contemporaneidad. Presentes en cada una de las piezas de la joyería, los accesorios y el vestuario de Lina Álvarez, Sebastián González, Andrés Restrepo y Alejandro González están el conocimiento y la técnica, pero también toda la emoción y la pasión del ejercicio creativo. En su tienda, cerca al Parque de El Poblado y diagonal a la entrada del tradicional Palermo, es visible esa construcción basada en lo cotidiano y lo urbano, en lo iconográfico y representativo de varias épocas: en cada rag, en las exhibiciones de cada aparador, sus sorprendentes piezas parecen hacer parte del espacio con un atributo fundamental, todo, sin excepción, está listo para que cualquiera lo pueda usar. |

||

El esperado reencuentro

| El esperado reencuentro | ||

|

Iván Hurtado regresa al mundo del arte nacional con la exposición Obras Recientes en la Galería La Oficina

|

||

|

||

|

Tras dos años sin exponer en el país, el artista y arquitecto antioqueño Iván Hurtado dejó momentáneamente su residencia en Sao Paulo, para volver a deslumbrar a críticos, admiradores y amigos con su muestra Obras Recientes, exhibición compuesta por trabajos en los que predominan las formas geométricas y las superposiciones de figuras, imágenes y objetos. La exposición puede ser visitada en la Galería La Oficina (Calle 10 No 40-37; teléfono 266 2707) hasta finales de agosto.

|

||

|

||

|

Camilo López, Mónica Cuartas, |

||

|

||

|

Germán Vélez, María del Rosario Escobar, |

||

Yo, procastinador

| Por: Jose Gabriel Baena | ||

|

En Londres se está preparando la edición simultánea en inglés y en español de “Los papeles perdidos de la Naranja Mecánica”, proyecto en que participa la traductora anglo-colombiana Lillywhite Lilly. Ella me envió para su revisión algunos de los capítulos, sorprendente sorpresa pleonásmica porque justamente yo iba a escribir esta columna sobre “La naranja que me partió en dos la vida”, pero ya será para la otra semana: la “Naranja Mecánica” de Stanley Kubrick y Anthony Burgess, que todavía conserva intacta su sinigual majestad cinematográfica. El capítulo que hoy referencio es una entrevista con Malcolm McDowell, el actor principal, quien interpreta al malvado Alex, quien a su vez nos cuenta sus desventuras y traumas después del rodaje y para siempre jamás: nunca volvió a ser el mismo y ya no sabe quién es, después de filmar unas cuantas peliculitas idiotas.

“Yo andaba de timbo en tambo por España, en la vieja Inglaterra debía andar con sobretodo hasta las orejas y sombrero calado, ya no soportaba los insultos de los niños bien ni de la prensa-conserva, hasta el viejo Kubrick se retractó de haber hecho la Naranja, tan violenta, acusábanlo, yo hablaba español un poco por haber pasado largas temporadas en Torremolinos, con toda esa pasta negra, ya sabéis, de la que se fuma en lámparas de vidrio venida de Marruecos, bien, mis hermanos, cuando una noche iba por las Ramblas y me da el knockout, me había metido una cucharadita de caballo, un dark-horse, la negritud total, el coma, me desperté en uno de las decenas de hospitales que se llaman Santa María en la ciudad -Santa María de las Putas, creo- con un médico que balanceaba ante mí su fonendoscopio y me preguntaba, “y bien, Alex”, me dijo “Alex”, “cuántas te pusiste esta vez, no sé, doctor, no entiendo lo que me pregunta, I need a priest, a Judas Priest”, y una enfermera me malentendió y mandó por el cura of the hospital, el hombre llegó, oliendo a santidad y a hostia, las buenas gentes que meten hostia huelen a hostia, y me preguntó, “qué pecados tienes para confesar, hijo mío”, le dije, “Paternoster, he cometido todos los pecados de España y Portugal, y uno más que no me atrevo a confesarle, y cuál será, amado hijo, me dijo, le dije, Padremonte, le confieso que todos los días procastino, esto es, practico la procastinación a mañana, tarde y noche, y a veces a las tres antes del alba, o del crepúsculo matutino, hay dos crepúsculos, el de por la mañana y el de por la tarde, casi nadie lo sabe, yo lo sé, quizás es esto lo que me tiene en esta morgue, de tanto procastinar”. El reverendo me reverendizó entonces con una intensa mirada de conmiseración y piedad, sentí que por su encéfalo estaban pasando todas las imágenes más sucias que se le puedan ocurrir a un presbítero, y en un instante, después de una leve convulsión para alejar a Lucifer, me dijo con voz sorda: “Hijo mío, te absuelvo de todo pecado, en el nombre del Padre, etcétera. ¿Quieres comulgar?” He said. Le dije. “No soy digno”. “Bueno, hijo, descansa entonces y dá testimonio”, dijo, y marchóse. Y luego me sumergí en los nauseabundos pantanos de la morfina”. Lo que queremos anotar aquí es que la palabra “procastinar” no se refiere a una innombrable práctica carnal entre humanos sino simplemente a la saludable costumbre de posponer siempre las cosas de un día para otro. No existe en español. Podría traducirse “Deja para mañana lo que debas hacer hoy”. Hay una canción de Sting, de su álbum y película “Ten summoner’s tales” -1993- que habla de cómo pospone su encuentro con la amada, aunque hay otro man echándole miradas. Él canta (en prosa): “Ella me escribió: “Siete días”, una especie de nota de ultimátum, y cuando yo pensaba que el campo estaba despejado apareció otro para desafiarme. Y aquí el seductor soy yo. Pero odio tomar decisiones y mis opciones están disminuyendo muy rápidamente. Veamos, no creo que ella esté engañándome, en verdad debo hacerla mía, es fácil de ver, o él o yo. ¿Lunes? Podría esperar hasta el martes. Si pudiera cumplir mis deseos… El miércoles estaría bien, pero el jueves es lo que tengo en la cabeza. El viernes me daría tiempo… ¿El sábado? Podría esperar… pero el domingo sería demasiado tarde. Ese es el hecho, la quiero tanto, siete días, muchos modos, pero no puedo escaparme… ¿Debería contar la historia de los mil días desde que nos conocimos? Es como un enorme paraguas, pero siempre soy el que termina mojado”. Ese fue Sting. Mientras tanto mi lema es: “Mientras más despacio voy más rápido me muevo”. Yo, Procastinador. |

Las Farc en la Casa de Nariño

| Por: Juan Carlos Franco | ||

|

Comprobado: Lo peor que le puede pasar a una guerrilla es lograr su meta de llegar al poder. Y lo segundo peor es caer en la irrelevancia.

¿Qué pasaría si por alguna pirueta indeseada del destino las Farc terminaran instaladas en la Casa de Nariño? ¿Cómo administrarían el día a día de la economía, las relaciones internacionales, la seguridad, las elecciones, etcétera? Comencemos por la economía. Si se mantienen fieles a su ortodoxia comunista, lo primero que harían sería acabar con la propiedad privada. Empezando por la expropiación de compañías e inversiones extranjeras, muy en particular las estadounidenses. Probablemente las reemplazarían con inversión venezolana. Y claro, nombrarían a algún jefe de frente como presidente de Ecopetrol con la consigna de “repartirla” entre “todos” los colombianos. El problema es que desde el mismo momento en que tomen el poder la confianza en la economía y en el país desaparecería en cuestión de horas. Habría una macro devaluación inmediata del peso. Y claro, muy al estilo reciente de Zimbabwe, prenderían la maquinita de imprimir billetes hasta que la inflación sea insostenible y tocaría empezar a manejar dólares de Estados Unidos. Toda una bofetada a la soberanía tan soñada por ellos. Tratarían también, con desespero evidente, de mitigar la situación estableciendo controles de precios de productos básicos para “defender” al pueblo. Pero estos pronto desaparecerían de los supermercados (suponiendo que permanecieran abiertos) y el hambre acosaría a un segmento mucho mayor de la población. Bueno, probablemente Nicaragua ayudaría a sus hermanos en un momento de necesidad con unos cuantos kilos de… café, banano y azúcar. Los medios de comunicación que trataran de informar sobre esta situación podrían ser intervenidos o cerrados por traición a la patria. Claro, serían reemplazados por otros medios más “objetivos” y con mayor “dignidad”, como Voz y Telesur. Y en lugar de las emisoras actuales con sus Julitos y Daríos, escucharíamos todas las mañanas a Resistencia llenando de alabanzas al régimen. ¿Cómo manejarían por ejemplo, un paro camionero? ¿Es más, permitirían paros o huelgas? ¿Permitirían marchas en su contra? ¿Es más, cómo reaccionarían si se forman guerrillas clandestinas en su contra? ¿Las comprenderían y tolerarían solidariamente, pues ellas mismas -las Farc- hasta hace muy poco habrían estado en la misma situación? ¿O reaccionarían duramente, al mejor estilo Uribe-Santos, justamente emulando lo que con tanta pasión critican? ¿Y como dicen ser tan democráticos, es de suponer que permitirían elecciones libres, tanto para presidente como para congreso, alcaldes y gobernadores, de acuerdo? ¿Y qué pasaría entonces si pierden, entregarían dócilmente el poder? ¿O nos deberíamos preparar para un período ligeramente más largo, como el de Fidel o los “amados” líderes en Corea del Norte? En fin, es evidente que una situación como esta, en las que se les cambie de un momento a otro su papel de destructores por el muchísimo más complejo de constructores, y con el mundo entero observando y juzgando, sería funesta para una guerrilla como las nuestras. No nos lo dicen, pero íntimamente deben tener el deseo de que nunca ocurra… lo cual los condena a la irrelevancia, que es lo segundo peor. O sea, darles el poder sería la mejor manera de desaparecerlos para siempre. Un pensamiento tentador, lástima que el ensayito nos dejaría el país postrado en la miseria más absoluta y con menos soberanía que nunca. |

||

Por el aire que respiramos

| Por: Juan Carlos Velez | ||

|

Cuando en horas de la tarde de un día de verano se desciende por la vía de Las Palmas hacia la ciudad, se alcanza a apreciar una fina capa de smog, producto de la contaminación de cientos de miles de fuentes móviles y de múltiples industrias, que cubre todos los días el cielo de Medellín.

Es tal la contaminación de nuestro aire, que el número de habitantes de este Valle que padecen enfermedades pulmonares, aumenta cada año, y muy especialmente en la población infantil. Es increíble entonces, como en nuestra ciudad nos estamos envenenando poco a poco y no nos damos cuenta. Los buses que funcionan con combustible diesel, las motocicletas de dos tiempos, la tala de árboles indiscriminada en la zona urbana para construir más edificaciones, las quemas de la cubierta boscosa de los cerros que circundan la ciudad y el régimen de vientos del Valle del Aburrá, son factores que contribuyen definitivamente a que Medellín sea la ciudad que tiene el aire más contaminado del país, por lo que el riesgo de padecer una enfermedad pulmonar que pueda poner en riesgo la vida de una persona, es muy alto. Para ilustrar lo aquí expresado, vivir en el centro de Medellín podría significar el consumo de dos cajetillas de cigarrillos diarias, por el alto grado de contaminación que padece esta parte de nuestra ciudad. ¿Qué se ha hecho por remediar esta situación? A mi modo de ver, muy poco. Se ha establecido un pico y placa para las motos de dos tiempos y se ha obligado el cierre de algunas industrias contaminantes, pero lo más importante que es controlar la contaminación que producen las fuentes móviles que funcionan con diesel, aun no se ha hecho. Es increíble que los estudios de salubridad exigen que el número de partes de azufre por millón (ppm) en el diesel debe ser de sólo 50, y hoy por hoy en la capital de Antioquia esas concentraciones superan hasta las 3000 (ppm). Es decir, cuando en La Avenida El Poblado, en La 80, en La 30 o en el Centro recibimos de un bus ese grueso y negro humo que expulsan, estamos respirando puro veneno. Las concentraciones de toxinas que contiene dicho humo son tan peligrosas que no lo podríamos ni imaginar. Tenemos que actuar inmediatamente. No podemos esperar más. Me parece que la discusión hoy en lo que tiene que ver con la contaminación atmosférica no se debe circunscribir exclusivamente a que si el Metroplús debe funcionar con gas o con electricidad, sino proceder de manera inmediata a exigir el cumplimiento de las regulaciones que en la materia se han expedido en los últimos días. Por ejemplo, el exigir la aplicación de la reciente Ley 1205 de 2008, en la cual se establecen unos plazos para ir adecuando el diesel, que no debe ir más allá del 1° de enero del año 2013, fecha en la cual el número de partes de azufre no debe superar las 50 por millón. Sin embargo, tal como lo expresé en el debate de esta Ley, no debemos esperar necesariamente hasta esa fecha, sino continuar la presión que muchas personas han comenzado a hacer en el país para que estos plazos sean más cortos. Así mismo incentivar el uso del gas de manera general para el transporte público y congelar el ingreso de nuevos buses que funcionen con diesel a la ciudad y sus municipios vecinos. Por otra parte, debemos continuar con el impulso a la reforestación de Medellín, al establecimiento de más zonas verdes en sectores que han venido perdiendo su cobertura vegetal, como El Poblado, Laureles y Belén, y destinar más espacios verdes arborizados en los zonas Nororiental, Centrooriental y Noroccidental de la ciudad, que hoy tienen bajísimos porcentajes de espacio público y zonas verdes por habitante. Necesitamos más verde y menos cemento. E indiscutiblemente es urgente trabajar de inmediato por mejorar la calidad del aire que respiramos todos los medellinenses. |

||

Alivio olímpico

| Por: Juan Carlos Orrego | ||

|

Que conste que en esta columna hemos defendido al fútbol de sus gratuitos enemigos: esos que sólo ven en él una estúpida reunión de primates tras un balón y que, con ánimo sociológico, han querido achacarle violencias nacidas de otras fuentes. Que conste, también, que este caro espacio del lector ha sido ocupado, un par de veces, con crónicas del prestigiosísimo DIM. Pero no más: de fútbol ya estamos “hasta aquí” -como se dice por ahí, con un dedo índice rastrillando la frente-: nuestro torneo lo ganan equipos chicos en finales deslucidas, y las torpezas técnicas de los jugadores hacen juego con las chapucerías arbitrales.

Para olvidar, así sea por pocas semanas, esa pesadilla balompédica, nada como los Juegos Olímpicos. Poco importa si se trata de una pétrea competencia de tiro o de una desmañada contienda de judo: las banderas y medallas en juego, la solemnidad ritual materializada en los aros olímpicos de la cartelera de fondo y en los rostros ceñudos de los jueces, y, sobre todo, la idea de que se efectúa una suerte de comunión deportiva universal a través de todos los televisores del planeta, son suficientes para que, incluso, un ama de casa descuide la cocción de sus arepas mientras le hace fuerza al deportista de su predilección. Bien vistas las cosas, son pocos los deportes cuyas reglas no resultan, en últimas, inteligibles -al final uno entiende qué es eso del “deuce” o del “envión”-, y eso basta para que la emoción surja ante la pugna de dos o más voluntades humanas puestas en igualdad de condiciones. Con la medalla de plata del pesista Diego Salazar -la acaba de ganar hace quince minutos-, Colombia ajustó diez medallas olímpicas. Por supuesto, tal inventario de laureles resulta poca cosa si se piensa que es el resultado de más de 70 años de competición, pero algún consuelo habrá si se piensa que las preseas han caído en disciplinas clásicas que no han sido caprichosamente inventadas por potencias enobistas: tiro, boxeo, atletismo, ciclismo y pesas; un listado en el que incluso pudo estar el afamado fútbol, si el “dream team” que enviamos a Barcelona, en 1992, no hubiera expirado por causa del tan mentado pavor escénico. Llama mucho la atención que, en un artículo reciente, Pascual Gaviria -futbolero y amigo de ciclistas- se haya despachado contra el levantamiento de pesas; a juicio del otrora columnista de este periódico, la halterofilia “es un aburrido ejercicio primitivo”, “sin drama y sin emoción”, digno de estibadores de plaza de mercado. La opinión es exagerada en contra del, hoy en día, deporte emblemático colombiano. Y no ocurre que haya que promoverlo a la fuerza, como si tuviéramos que resignarnos a seguir el único camino que lleva al podio olímpico: sucede que el levantamiento de pesas tiene su emoción, y vaya si la tensión va más allá de la agonía de los músculos. Los gritos de provocación y victoria de los monstruos forzudos, la fuerza hecha por el espectador para que una pesa consienta -o no- en ser dominada, el despliegue de una estrategia en que la matemática de los turnos y los kilogramos poco tiene que ver con la fuerza bruta: todo ello hace que una competición de halterofilia acabe por producir los mismos gritos, saltos, taquicardias y manos en la cabeza que el más reñido derby futbolístico. Sólo queda celebrar la actividad olímpica, a un mismo tiempo mina de alegrías, oportunidad de distracción y acicate para instruirse en nuevos temas. Como todo lo entrañable, la caída de su telón nos traerá un amargo sentimiento de gozo terminado cuya repetición tardará, casi, lo que una vida. Entonces no habrá más remedio que tomar en serio nuestro circense torneo local de balompié, henchido de canchas calvas y equipos amarillos como una enfermedad. |

||

No es suficiente

|

No es suficiente

|

||

|

Hace 4 años en una reunión en el auditorio del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el entonces alcalde Sergio Fajardo hizo una presentación del Plan de Ordenamiento de El Poblado. Esa noche dijo que la solución a los problemas de movilidad de esta comuna era compleja y que se necesitaría el aporte de la comunidad. En otras palabras, que algunas de las obras serían pagadas por la ciudadanía mediante el sistema de valorización, mecanismo enterrado por su antecesor Luis Pérez. Pasó su período de gobierno y nunca se concretó lo de la valorización. La construcción de la doble calzada de la Avenida 34, la vieja Transversal Intermedia de la que siempre se supo que sería por valorización, y a la que un grupo de vecinos le interpuso una acción popular, fue aplazada por Fajardo para que la hiciera su sucesor. En cambio, dejó empezada la doble calzada de Los Balsos.

Salazar, en cambio, dejó de lado la ambigüedad de su antecesor y le dio el sí a la valorización desde el primer momento. Era cosa de esperar para conocer los detalles de ese sí y eso fue durante esta quincena: un modesto paquete de obras por valor de 160 mil millones de pesos aproximadamente, que será construido durante los tres próximos años. Decimos que es modesto porque con las obras anunciadas no se desatrasa la infraestructura vial de El Poblado, ni siquiera para eso alcanza. Sí se aliviará en algo la congestión, pero no se remediará el problema. Además las obras anunciadas para ser pagadas por valorización son todas viales, ninguna de espacio público. El Plan de Ordenamiento de El Poblado, en lo que a espacio público se refiere, parece que se quedó en el mejoramiento de las aceras de la Avenida El Poblado y La 10 y la construcción del parque de La Presidenta hechos por Fajardo. No parece haber nada más en el horizonte. Ya metidos en gastos, los técnicos del Municipio deberían pensar en una propuesta más ambiciosa. Las obras aún no han sido decretadas, no se sabe aún la fecha del derrame de valorización, el monto promedio de las cuotas o el plazo de pago, es decir, todavía hay tiempo para pensar y analizar con cuidado lo que se va a hacer. Y no es que 160 mil millones de pesos sean poca plata, no conocemos el estudio socioeconómico de la capacidad de pago de El Poblado que permita saber cuánta plata podemos pagar entre todos, podría ser menos, pero creemos que ya que nos van a apretar con otro impuesto, este debería servir para mucho más que una solución a medias de nuestro problema. Sería lamentable que nos cobraran toda esa plata para seguir en el taco en el que vivimos. De lo contrario, ¿cuál sería la valorización? |

||

Maestros de la lente

| Maestros de la lente | ||

|

Profesionales y aficionados se reunieron en la inauguración y premiación del Vigésimo Salón Colombiano de Fotografía

|

||

|

||

|

* Johanna Logreira,

finalista del Vigésimo Salón Colombiano de Fotografía * Juliana Mesa, Andrés Sierra |

||

|

En la sala de arte de Suramericana se celebró por partida doble con el Vigésimo Salón Colombiano de Fotografía. No sólo se premiaron los ganadores de esta convocatoria nacional organizada por el Club Fotográfico de Medellín, sino que también se inauguró una exposición compuesta por los trabajos de los 36 finalistas; muestra que estará abierta al público hasta finales del presente mes.

Los ganadores |

||

|

||

|

William Arango, Pablo Guerrero, Hernán Jaramillo

|

||

|

||

|

Eduardo Serrano, Alberto Sierra, Gabriel M. Vélez,

Felipe Cuartas, Jhon Ortíz |

||

|

||

Cómo avanza la Vía Distribuidora

|

||

|

La obra que le dará continuidad a los tres carriles al lado de la Avenida Regional, desde la quebrada Zuñiga hasta la calle 34, ha presentado importantes retrasos, por lo que Gustavo Adolfo Córdoba, Subdirector de Proyectos Metropolitanos del Área Metropolitana, responde algunas inquietudes útiles para la comunidad afectada por la obra.

Inicialmente, ¿Para cuándo estaba programada la entrega de la obra? ¿Cuál ha sido el motivo de los retrasos? ¿Ese retraso ha implicado sobrecostos? ¿Qué porcentaje de ejecución tiene la Vía Distribuidora en este momento? ¿Qué trabajos están realizando en estos momentos? ¿Cuándo cree que entregarían la obra? ¿Cuál es la importancia de esta vía? |

||

Craso error en los avalúos

|

Por: Francisco Ochoa

Preocupa realmente la forma como se elaboran hoy día los avalúos para efectos de negociaciones con el Estado por parte de las oficinas de catastro, las Lonjas de propiedad Raíz y las asociaciones profesionales habilitadas para realizar estas tasaciones. Preocupa, aún más, la actitud pasiva y sumisa de los propietarios de inmuebles y negocios, quienes, al ver venir la aplanadora del Estado, permanecen inmóviles y se dejan aplanchar por la misma. Colombia es un país bastante avanzado en materia legislativa. Lamentablemente tenemos dos problemas: el primero, que no conocemos las leyes y el segundo, que no exigimos la aplicación de las mismas. Si la negociación no se concreta dentro de los términos fijados por la Ley, se debe proceder a iniciar el trámite de expropiación, bien sea por la vía Judicial o por la vía Administrativa. El numeral 6º del artículo 62 de la Ley 388 reza lo siguiente: “La indemnización que decretare el juez (en el caso de que la expropiación se tramite por la vía judicial – anotación nuestra) comprenderá el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente incluirá el valor del inmueble expropiado, para el cual el juez tendrá en cuenta el avalúo comercial elaborado de conformidad con lo aquí previsto”. Si se lee con detenimiento, se puede concluir que la intención del legislador es indicar que el valor del monto a indemnizar debe abarcar algo más que el simple valor comercial del bien inmueble. Se puede concluir, sin necesidad de especial malicia indígena, que el espíritu de la ley es que se indemnice al ciudadano con un valor que le compense en forma justa la totalidad de los daños ocasionados, incluyendo, tanto el daño emergente (disminución o merma en el patrimonio) como el lucro cesante (el dejar de percibir ingresos). Es apenas sensato pensar que si el fallo del juez (que ocurre en caso de que por alguna razón no se llegue a un acuerdo en la etapa de negociación directa y se opte por la expropiación por la vía Judicial) tiene cobertura para la tasación y pago al ciudadano tanto del daño emergente y del lucro cesante, es obvio que en la etapa de negociación directa y en el caso de la expropiación por la vía Administrativa, se debe hablar en los mismos términos, reconociendo al propietario vendedor cobertura sobre daño emergente y lucro cesante. No admitirlo sería simplemente premiar a quien se hace llevar a un proceso de expropiación judicial, desmotivando la negociación en la denominada “etapa de negociación directa”, cuando dentro del proceso de adquisición se ha optado por expropiación por vía administrativa. No se entiende por qué entonces en los avalúos que se solicitan y se practican por parte de los Catastros Municipales, las Lonjas de Propiedad Raíz y las asociaciones profesionales, solo versan sobre el valor del terreno, más el valor depreciado de las construcciones. Se ignora olímpicamente el resto de perjuicios que con claridad meridiana permite concluir el análisis de algunos artículos de la ley 388 de 1997. Corroborando lo antes expresado, se dicta por parte de la Corte Constitucional la sentencia C 476-07, a una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Dr. Paúl Lehoucq Montoya: “…Por todo lo anterior, es evidente que la indemnización prevista por el artículo 58 de la Constitución es reparatoria (…), ya que ella debe comprender el daño emergente y el lucro cesante que hayan sido causados al propietario cuyo bien ha sido expropiado. Y en caso de que no haya forma de comprobar el lucro cesante, se puede indemnizar con base en el valor del bien y el interés causado entre la fecha de entrega del mismo y la entrega de la indemnización…” Más adelante en sus considerandos, la Corte Constitucional realiza dos afirmaciones que resumen el real sentido del espíritu de la ley, que sustentan la argumentación que se ha sostenido en el presente escrito. Reza textualmente lo siguiente: “De lo anterior surge que la indemnización no se limita al precio del bien expropiado. Si bien la jurisprudencia reconoce que el particular también sufre daños adicionales a la pérdida patrimonial del inmueble, el cálculo del resarcimiento que deba recibir el particular, no se limita a considerar el valor comercial del bien, sino que puede abarcar los daños y perjuicios sufridos por el afectado por el hecho de la expropiación. No puede afirmarse entonces que en el caso de la expropiación por vía administrativa el único valor que puede tomarse en cuanta por la administración para efectos de determinar el precio indemnizatorio que se pagará a los propietarios del bien expropiado sea el avalúo comercial”. Deben tener claridad los ciudadanos colombianos: el Estado tiene la prioridad en la adquisición de los inmuebles cuando estos se requieran por motivos de utilidad pública pues cabe aplicar el principio constitucional de la primacía del interés general sobre el interés particular, pero también es necesario que los ciudadanos sean conscientes de que tal principio no puede traducirse en pagar o compensar al ciudadano con una suma menor a la que en justicia le corresponde. El ciudadano tiene derecho a percibir una suma que debe abarcar el resarcimiento de todos los daños, llámese daño emergente o lucro cesante, pues es de elemental sentido de justicia que la indemnización que se pague garantice que el ciudadano quede al menos en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de iniciar el proceso de negociación con el Estado y nunca en inferioridad de condiciones. Corroborando las afirmaciones contenidas en el párrafo anterior, la Honorable Corte Constitucional expresa en la sentencia C 476-07, varias veces citada, lo siguiente: “Por el contrario, entender que solo después de decidida la expropiación, pagado el avalúo comercial y producida la entrega del bien, podrán valorarse eventualmente por el juez contencioso administrativo aquellos aspectos de la indemnización debida por la expropiación que desborden el valor comercial del bien objeto de la misma, resulta claramente contrario a la Constitución”. Aplica plenamente la famosa frase del célebre Profesor Francisco Maturana cuando sostuvo que “perder es ganar un poco”. En este caso perder es ganar y mucho para los ciudadanos colombianos que deberán recibir indemnizaciones justas y plenas en los casos de negociaciones con el Estado. |

||

Casas en Obra Negra

| Casas en Obra Negra | ||

|

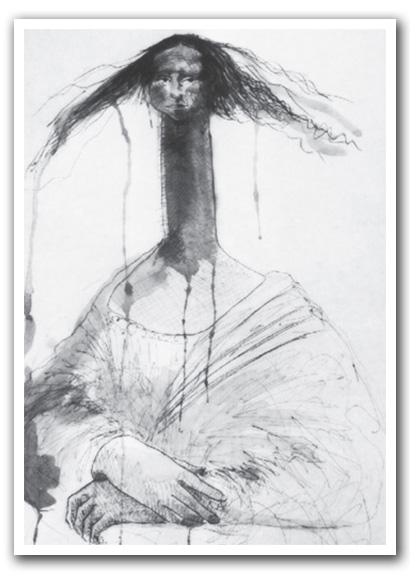

Una muestra compuesta por obras y dibujos de personajes desconfigurados y escenas trastocadas que se recomponen en el ojo del observador

|

||

| Obra Retrato con gotas de Umberto Casas | ||

|

En la Galería de Arte Naranjo & Velilla, lugar en el que hace poco finalizó la exitosa exposición de la obra reciente de Jorge Gómez -exhibición que cautivó a los conocedores del arte local por sus óleos de paisajes reales pero irreconocibles al pasar por la convulsiva, profunda y atrayente perspectiva de este artista antioqueño- llega Casas en Obra Negra, exposición del artista Umberto Casas, compuesta por un conjunto de obras y dibujos, la mayoría de ellos en carboncillo sobre papel, que presentan personajes desconfigurados, y escenas trastocadas, que se recomponen en el ojo del observador. La muestra será inaugurada el 5 de agosto y estará abierta al público hasta al 16. |

||

|

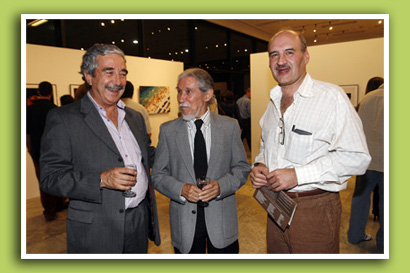

Inauguración de la exposición Jorge Gómez

|

||

|

||

|

Adolfo Naranjo, Pilar Velilla, Jorge Gómez

|

||

|

||

|

Catalina Aristizábal, Julián Posada, Carlos Pardo, Claudia Villa

|

||

|

||

|

Harold Freydell, Gustavo Rendón

|

||

|

||

|

Jorge M. Ángel, Jackeline Ochoa, J.Paul Restrepo

|

||

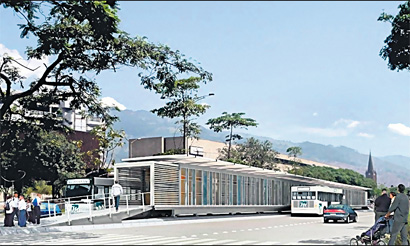

No quieren depósito de buses

|

||

|

A pesar de las reuniones efectuadas durante julio en la sede de la Junta de Acción Comunal del Garabato, con la participación de la Empresa de Desarrollo Urbano, Edu, la Dirección de Planeación de Medellín, representantes de la Secretaría de Tránsito, arquitectos y expertos en temas ambientales, reunidos con la comunidad; no ha sido posible llegar a un acuerdo ya que el rechazo mayoritario de los asistentes a las reuniones es contundente.

El único punto de encuentro es la necesidad de contar con una terminal de buses integral, que ubique a los buses que utilizan calles de sectores como Los Parra y La Chacona entre otros. Pero para la comunidad no es viable el proyecto al frente del Centro Comercial El Tesoro, por la Vía Linares, carrera 29A con calle 1Sur. Argumentan que el lote tiene varias aguas subterráneas y que se trata de un terreno inestable, problemas que se suman a su preocupación por el ruido y la contaminación que traerían los buses. Hernán Fuentes, Presidente de la Junta Administradora Local de El Poblado, considera que “el depósito de buses es algo necesario en El Poblado, independiente del lugar donde se haga. Es un tema que afecta a toda la comuna porque tenemos 142 buses que no tienen punto de llegada”. Para Denis Arrieta, Presidente de la Junta de Acción Comunal de la loma Los Parra, “el proyecto es un progreso para El Poblado, ha sido estudiado con profundidad por personas capacitadas, yo no creo que vayan a engañar a la comunidad”, dice. Un no rotundo En las reuniones de socialización, la comunidad del Garabato ha dejado clara su posición e inconformidad. Incluso, ha presentado fotografías para mostrar la inestabilidad del lote a pesar que la escogencia de este, fue fruto de años de estudios de la Edu, descartando otros lotes de El Poblado. La comunidad del Garabato por intermedio de su Junta de Acción Comunal, es consciente que el depósito de buses es necesario, pero no están de acuerdo con hacerlo al frente del Centro Comercial El Tesoro, argumentando que el lote es el único pulmón verde en El Garabato, y que lo piensan defender. Entretanto, Carolina Lopera, Trabajadora Social de la Edu, piensa que “tenemos los espacios abiertos para la discusión, en las reuniones los expertos resolverán inquietudes y dudas para llegar a acuerdos con la comunidad”. |

||

Falta que reglamenten la nueva ley

|

Falta que reglamenten la nueva ley

|

||

|

Este año, después de las asambleas de copropietarios, en muchas unidades empezaron a cobrar una cuota extra para construir el cerramiento de la piscina y para adecuarse a las exigencias locativas y sanitarias de la Secretaría de Salud, fundamentadas en el decreto municipal 00398 de 2007. Algunos ya empezaron las obras y otros apenas están contando la plata recogida, pero la exigencia fue suspendida hasta tanto no se reglamente la Ley 1209 de 2008, la que establece normas de seguridad en las piscinas.

En abril del año pasado informamos de la expedición de este decreto y de las exigencias allí contenidas, entre ellas que las zonas de adultos y de niños deberían estar claramente diferenciadas y que el uso de estas instalaciones por parte de menores de 12 años debería contar con la supervisión de un adulto responsable. Con base en este decreto la Secretaría de Salud ordenó el cierre de muchas piscinas de copropiedades en El Poblado hasta tanto no cumplieran con las normas vigentes. Por eso fue que este año en muchas urbanizaciones cobraron una cuota extraordinaria para construir esos ajustes locativos. Lo que pasó en estos meses fue que en el Congreso fue discutido y finalmente aprobado un proyecto de ley para reglamentar el uso de las piscinas en todo el país. Esa ley, la 1209 de julio 14 de 2008, fue expedida y por jerarquía del ordenamiento jurídico tiene dominio sobre los decretos municipales, aún más, ningún decreto podría ir en contravía de lo que diga una ley. Esa ley aún no ha sido reglamentada, entonces, mientras eso sucede (la reglamentación debe ser expedida por la Presidencia de la República en enero de 2009) la aplicación del decreto 000398 queda tácitamente en veremos en lo relacionado con el cerramiento de las piscinas, mas no en lo que tiene que ver con las normas de calidad sanitaria. ¿Cuál es la recomendación para las copropiedades que tienen un dinero recaudado para construir reformas locativas en su zona húmeda? Que esperen la reglamentación de la ley para ver en qué queda la exigencia municipal, es decir, que no devuelvan la plata, pero que tampoco se la gasten ni emprendan ninguna reforma. Igual solo habría que esperar hasta enero. |

||

Felicitaciones muchachos

|

||

|

Felicitaciones al equipo de fútbol del Colegio Montessori, que ocupó el tercer lugar en la Categoría Plata del Torneo Soccer do Brasil Futebol Internacional, realizado del 17 al 23 de julio en Aguas de Lindóia, Brasil. Los muchachos salieron invictos del torneo al ganar dos partidos y empatar tres.

|

||

Por el deber cumplido

|

Por el deber cumplido

|

||

|

|

||

|

||

|

* La siempre linda Tuti Barrera, el anfitrión de la noche

Luis Efe Vélez, acompañados de Rodrigo Uribe. * David Moreno con Olga Clemencia Villegas de Estrada, del grupo editor de nuestro especial Colombiamoda 2008. |

||

|

Luis Efe Vélez recibió en su casa a un grupo de amigos, personajes de la moda y periodistas con motivo del cierre de Colombiamoda. En un ambiente descomplicado y propicio para relajarse después de las arduas jornadas de la feria, hubo espacio para comentar sus cambios y sus proyecciones.

|

||

|

||

|

* Francisco Canales, David Castaño y Argemiro Sierra.

* Hernán Zajar y Juan Carlos Giraldo. |

||

|

||

|

* María del Mar Vélez y Mauro Vélez

* Marcela Vélez y María Victoria de Vélez. |

||

|

||

|

* Sebastián Londoño, Juliana Vásquez y Juan Pablo Socarrás.

* Susana Peláez y Esteban Peláez. |

||

|

||

|

* Rafael Mendoza, Ana María Londoño y María Clara Ángel.

* Consuelo Zuluaga. |

||

El Tejemaneje de Rosa Escobar

El Tejemaneje de Rosa Escobar

35 años dedicados a la creación de piezas únicas en telares manuales.

Todos los seres humanos tenemos una pasión; un oficio que eventualmente se convierte en una parte inseparable de nuestras vidas, el de Rosa Escobar es el de los hilos, las fibras, el color puesto en movimiento. Durante más de tres décadas, Tejemaneje ha sido su sitio de desarrollo, un taller manual de textiles en el que diariamente, con la ayuda de su equipo de trabajo, produce prendas y objetos ornamentales de gran riqueza artística y decorativa. Partidaria activa de la meditación y las culturas orientales, su preocupación por producir siempre piezas únicas e innovadoras, le ha posibilitado ser participe de diferentes exposiciones artísticas, entre ellas la del Décimo Salón de Artes Decorativas, exhibición que estará abierta en el Museo El Castillo hasta el diez de agosto.

Ahora sí empezó el auge del gas

|

||

|

Quizás por lo reciente de la disposición, hasta el momento el incremento en el número de conversiones de gasolina a gas, a raíz de la nueva medida, no ha sido significativo, según varias empresas consultadas por Vivir en El Poblado. Pero todo apunta al auge del gas vehicular, porque, además de la exención, el nuevo pico y placa cobija diariamente cuatro números de placas, y no dos como hasta ahora, así:

– Lunes: 6, 7, 8 y 9 En agosto, los comparendos para quienes no cumplan el pico y placa serán pedagógicos, pero a partir del primero de septiembre empezará a aplicar la sanción, equivalente a $231.500. Con trabajo recargado Las cifras del gas |

||

Se teje Corpoblado

|

||

|

Basado en la necesidad de vigilar y acompañar las diferentes intervenciones en El Poblado, Diego Restrepo Isaza, Gerente General de Aceis Limitada y miembro de la Junta de Corpocentro, ideó la Corporación Cívica El Poblado, Corpoblado, con el fin de crear un espacio de discusión sobre los temas de la comuna, distanciándose de los intereses políticos y preocupándose por los de los ciudadanos que habitan o trabajan en El Poblado.

La convocatoria está abierta para comenzar la construcción de esta institución, el lunes 11 de agosto a las 6:00 p.m. en el auditorio del Conjunto Inmobiliario San Fernando Plaza, donde se reunirán los posibles miembros de la corporación, y a la que cualquier interesado podrá asistir. ¿Cómo surge la idea de crear Corpoblado? Desde el año pasado hemos visto la necesidad desde Aceis, de contar con un ente que sirva de interlocutor directo y válido desde el punto de vista ciudadano, que sea independiente y que piense más en el sector y no en las necesidades particulares de cada uno. Se están dando cambios importantes en El Poblado y hace falta un ente que congregue a todos para hablar de todos los temas. Hace un año hicimos una reunión exclusivamente para hablar del tema de la Avenida El Poblado, yo empecé a socializar y la idea era crear una corporación en el sector de esta carrera, pero nos dimos cuenta que era algo absurdo crearla para un sector en específico. El objeto de una corporación debe ser algo más amplio. ¿Cuáles serían las funciones de la corporación? Ser un interlocutor válido desde el punto de vista cívico, no gremial porque no es nuestra idea ser un gremio, sino liderar procesos cívicos para apoyar a la administración pública en ciertos aspectos de campañas y de mantenimiento de espacios públicos. ¿Cómo va el proceso de constitución? Esto fue una idea mía, lo he comentado con muchas personas que me apoyan, sobre todo con la gente de los edificios que manejamos en El Poblado, porque los edificios no los vemos como algo particular, sino como un actor dentro de un desarrollo local. La idea la he socializado, incluso la Alcaldía sabe. En la preasamblea del 11 queremos formalizar esto y definir una fecha para hacer la constitución de la corporación, definir los que liderarían el proceso y comenzar a trabajar aunque sea con poca gente. ¿Quiénes pueden hacer parte de Corpoblado? ¿Cuáles son las principales preocupaciones en la comuna? ¿Qué puede servir del modelo de Corpocentro? |

||

“No se perderán los trabajos hechos”

|

||

|

Con preocupación se preguntan las lectoras: “¿En qué queda todo el trabajo, es decir, los árboles que cortaron y los nuevos que plantaron, el nuevo jardín, las cercas que colocaron a los alrededores para protegerlo, las calles que se pavimentaron, todos los proyectos que se hicieron y que están actualmente haciéndose (Los Balsos)? ¿Toda esta inversión millonaria fue hecha para destruirla en unos cuantos meses? ¿En qué quedaron las voces de protesta cuando se cortaron algunos árboles, todos los inconvenientes y molestias que tuvimos que sufrir los ciudadanos por todos estos trabajos? Y finalizan: “No queremos que sigan atropellando nuestros derechos, nuestro barrio y malgastando todo el esfuerzo e inversión que se hizo en la anterior Administración Municipal”. Estaba previsto |

||

Un castillo revitalizado que no pierde su esencia

|

||

|

Su majestuosidad e imponencia características por su arquitectura y diseño, han hecho del Museo El Castillo un lugar único para visitar y sentirse por un tiempo en un castillo francés, con clase y estética que es difícil de encontrar en estas tierras.

Durante la estadía de sus dueños, Diego Echavarría y su esposa Benedikta Zur, El Castillo fue reformado y ampliado en sus zonas sociales y terrazas entre otras intervenciones. Tras la muerte de don Diego, en 1971 El Castillo fue cedido como museo a la ciudad. Marta Ligia Jaramillo, quien es la directora del Museo El Castillo desde hace 25 años, considera que la actual intervención es necesaria, sobre todo la construcción de la sala multifuncional, que evitará el deterioro del interior del museo porque ya las exposiciones podrán ser exhibidas en esta nueva sala. “El museo se ha ido adecuando a las circunstancias, nunca ha perdido su vocación inspirada en el legado de la familia Echavarría. Somos un museo dedicado a las artes decorativas, a la plástica y a las demás artes escénicas”, dice la directora. Las obras también comprenden rampas para minusválidos, y tienen el fin de conservar el estilo gótico medieval, y por eso en las nuevas salas han sido replicadas torres, molduras, almenaras y cornisas, para alcanzar un equilibrio y darle continuidad al patrimonio. Primero de octubre, el gran día Parque Ecológico Ambiental |

||

Aún no cumplen las expectativas

|

||

|

Diego Henao, lector de Vivir en El Poblado, se comunicó con la redacción del periódico para exponer una inquietud con respecto a los paraderos de buses, instalados en 2006. Dijo que no entendía por qué estos no tenían en sus páneles laterales la información sobre las rutas de los buses, tal como se había anunciado, datos importantes para los usuarios de este servicio público. “Cuando empezaron a operar estos paraderos, algunas la tenían pero no la volvieron a pegar”, y se pregunta si es que el concesionario “se está haciendo el loco” con este compromiso.

Al respecto, consultamos a la concesionaria Cas Mobiliaria, encargada de la instalación, montaje, mantenimiento y explotación de los paraderos de buses en Medellín. Según su gerente, Carlos Arango, debido a un problema técnico no ha sido posible imprimir los vinilos con el “mapa de El Poblado”, es decir la información sobre sus rutas de buses, la cual debe instalarse en cada uno de los 120 paraderos que hay en esta zona de la ciudad. Aseguró que instalarán estos mapas, suministrados días atrás por el Municipio, a principios de septiembre. El directivo de Cas Mobiliaria agregó que en El Poblado faltan por instalar otros ocho paraderos de buses: cuatro en el edificio nuevo de Bancolombia (Avenida de Los Industriales), dos en donde se construye el centro Comercial Santa Fe y otros dos en un punto aún por definir de la doble calzada de la Loma de Los Balsos. Estos paraderos se ubicarán una vez estén terminados los tres proyectos mencionados. En cuanto a los actos vandálicos de que han sido blanco los paraderos de buses desde su instalación, informó que no han cesado. “Se roban basureras, techos, páneles, tapas de acero inoxidable y destruyen vidrios, tubos de luz e instalaciones eléctricas”, pérdidas que el año pasado alcanzaron la cifra de 500 millones de pesos, mientras este año los daños ascienden a 180 millones de pesos. Las bahías: un uso inadecuado Pero si bien los paraderos de buses se instalaron para mejorar la movilidad y hacer más eficiente el transporte público, el objetivo no se cumple plenamente. Una de las causas es el parqueo frecuente de vehículos particulares, taxis y motos en las bahías diseñadas para que los buses recojan a los pasajeros sin obstaculizar la vía pública. A algunos se les va la mano en la desfachatez, como aquellos conductores que se estacionan a hablar en el teléfono público de la bahía de la Avenida Las Vegas con la calle 15Sur. Resultado: los buses se ven obligados a parar en medio de la vía y el taco empeora. Los conductores de buses también tienen su cuota de responsabilidad en el mal uso de las bahías. Más de una vez no las usan, así estén desocupadas, y prefieren exponer la vida de los usuarios, si es que acaso dan espera a que estos se suban. Y algunos peatones tampoco ayudan pues por pereza o por desconocimiento no van hacia las bahías sino que ponen la mano para que les paren en sitios no permitidos. Sobre el tema, Jaime Sánchez, Asesor de Gerencia de Autobuses El Poblado, empresa con 120 buses y 11 rutas en esta zona de la ciudad (seis al Centro y cinco a las estaciones del metro), manifestó que además de las situaciones mencionadas, muchos de los paraderos están mal ubicados y no corresponden al flujo de pasajeros. “Otros se mantienen sucios o están en mal estado y a los usuarios no les gusta utilizarlos, y en otros casos la misma policía cierra la bahía para hacer operativos, por lo cual nuestros conductores no tienen donde parar”. Consultado sobre la indisciplina de algunos de los choferes indicó que se hacen capacitaciones y vigilancia permanente con el fin de corregir estos errores de comportamiento y mejorar el servicio en este sector de Medellín |

||

El Agustinismo Político

|

||||

|

Por: Gonzalo Soto Posada Adaptación del texto

por: Elizabeth Correa Londoño, estudiante de Periodismo, Universidad de Antioquia El teólogo cristiano San Agustín nació en Tagaste, actualmente Souk Ahras, en Argelia, en el año 354, y murió en Hipona, actualmente Annaba, en Argelia, en el año 430. El filósofo, místico, poeta, orador, escritor, profesor de retórica y pastor logró fundir en su pensamiento: el mundo romano y latino, en medio del que vivió; el mundo oriental que el maniqueísmo le reveló; y el mundo griego que los platónicos le hicieron conocer. Los grandes problemas de su reflexión son bipolares: razón y fe, verdad y amor, naturaleza y gracia, ciudad terrena y ciudad celestial, hombre y Dios, bien y mal, virtud y vicio… I. La ciudad de Dios, texto escrito entre el 413 y el 4262 nos deja ver el problema de la política en Agustín. En dicha obra la historia se piensa como la realización en el tiempo de un plan sobrenatural, el plan divino cuya expresión esencial es la Revelación de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. El motor de esta realización es la lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal, entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satán, entre los caballeros del bien y los caballeros del mal, entre dos formas de vivir el amor: el amor de Dios hasta el olvido de sí mismo y el amor de sí mismo hasta el olvido de Dios. II. El problema del poder es entendido por este pensador como un servicio ejercido siempre en beneficio de los súbditos y no en el propio. Así el ejercicio del poder conjuga tres verbos: imperare, consulere, providere. Imperare es ejercer el mando, regir, gobernar, tomar las medidas necesarias para el bien de todos. Consulere remite al deliberar, juzgar detenidamente lo que se manda en bien de los súbditos: salud pública, paz, armonía ciudadana. III. En cuanto a la sociedad el teólogo distingue cuatro tipos: el de la familia (domus), el estado (urbs), la humanidad (orbs) y el mundo todo que abarca también la sociedad celeste (civitas mystica o civitas Dei). En todos ellos debe reinar la verdadera amistad, la paz y la concordia4. IV. El populus lo determina en un primer momento tomando la definición de Cicerón (De republica1, 25, 42): “pueblo es la asociación de personas basada en la aceptación de unas leyes y en la comunión de intereses”5 . Luego Agustín hace su propia definición: “pueblo es el conjunto de una multitud racional asociado por la comunión concorde de las cosas que ama”6. Es de nuevo el amor lo que posibilita esta definición. Donde el pueblo pone su amor, allí está su esencia y existencia. Para Agustín, la concepción de la política como una ampliación social de la ética tiene un horizonte: Dios y la ley divina7 cuya síntesis es el amor a Dios y al prójimo8. V. Con base en el amor y la amistad, el agudo doctor suelta su anhelo y deseo: que los buenos en tanto guiados por el amor arriben al poder y lo detenten largo tiempo. VI. En el pensamiento agustiniano los motivos válidos para declarar una guerra son los siguientes: defensa de los Estados para conservar sus pactos y supervivencia9 y hacerla para conseguir la paz10. Es que nadie puede en principio dar la muerte11. El homicidio es legítimo solo por voluntad divina o de la sociedad12.Con base en estos elementos, Agustín le da a los cristianos medievales el paradigma definitivo: la guerra es un medio lícito para restablecer la paz y la justicia violada y para castigar a los malvados. Combatir a los herejes y someter a los pueblos paganos son conductas moralmente justificadas desde que la intención sea recta. La causa de Dios justifica las armas contra heterodoxos e infieles. |

||||

|

|

||||

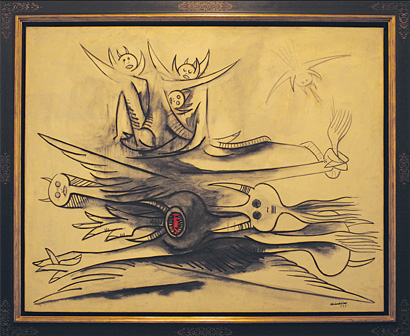

Obras del Museo Ed.372 / Liberación la boca roja

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

José Enrique Palacio

José Enrique Palacio

El artista del bisturí.

Si bien el oficio del artista y del cirujano son notablemente distintos, un aspecto que comparten es la inmaculada precisión y exhaustiva atención a los detalles que deben tener quienes los practican. Nadie conoce mejor esa similitud que José Enrique Palacio, médico y cirujano del CES, que combina exitosamente su labor en las salas quirúrgicas con su talento natural para la creación de obras, especialmente grabados, con las que ha participado en un sin fin de importantes exposiciones nacionales e internacionales. Capturado por la lente de Carlos Tobón en 2007.

Dulces ampollas del caminante

|

Por: Juan Carlos Orrego

A Chalo Ir de caminada tiene tanto de deporte como de rito religioso: se pone a prueba la resistencia física con el misticismo de quien se siente haciendo algo trascendental, y el dolor de los músculos maltrechos y las ampollas al rojo vivo se compensa con un contento espiritual del que tienen buena idea los fakires. Lejos estoy de criticar tan sublime actividad —obsesionante como un buen vicio—: sólo me interesa, mientras descanso de mi última jornada de paseante, apuntar un par de cosas sobre la complejidad de las expectativas y sensaciones de las largas marchas entre los árboles. Es un error suponer que la fiebre del caminante se resuma en un motivo fundamental, que muchas personas asocian con demencias ecologistas o el deseo antisocial de esconderse entre los bosques para olvidarse del mundo corrupto. La verdad es que semejantes razones sólo alientan a algunos; otros salen a caminar con el objeto científico o artístico de ver mariposas; o buscan competir contra la resistencia de otros caminantes o contra sus propios registros —a estos se los distingue por sus grandes relojes que todo lo miden y sus pantalonetas vergonzosas de fondista olímpico—; o han fijado la caminada como el pago penintencial por un favor recibido o por recibir; o se someten a la extenuante jornada entre dos pueblos sólo por estar junto a una muchachita despampanante. Pero quizá no haya nada tan contundente como la razón ausente de quién no sabe por qué, cada vez que se presenta la oportunidad, sale a pisar trochas y subir montañas. Madame de Staël, escritora francesa, expresó alguna vez que no había un placer tan triste como viajar: algo hay de eso en las caminadas, donde el gozo está tan a la mano como el sufrimiento. Cuando se está sendero arriba, en medio de la tortuosa fatiga en que el ahogamiento se confunde con el mareo y las piernas amenazan con partirse en pedazos, el caminante suele acordarse con nostalgia de la blanda cama abandonada en la mañana y se echa en cara el costoso idealismo que lo llevó a sudar sobre los montes; “quién me mandó a venir”, se dicen los que se hunden en el fango o son mordidos por los helechos. Sin embargo —y no podría haber nada más singular— esos padecimientos, tan carnales y sangrantes, desaparecen por la magia del botín más abstracto: saber que se ha llegado a la cima; son pocas las hazañas que, como esa, comunican la idea de la propia importancia (en aquel dicho de las tres cosas a que todo hombre está obligado, “plantar un árbol” debería ser reemplazado por “subir una montaña”). El caminante olvida el sufrimiento una vez se para en la meta, y con ingenuidad cree que la próxima vez será fácil repetir la odisea: por eso vuelve a la siguiente caminada y, de nuevo, llora, triunfa y olvida. Salir de caminada no deja de ser una ocupación curiosa. Parece ser cosa de nuestra época marchar durante todo el día sólo por el hecho de hacerlo, sin una misión especial por cumplir en el otro extremo de la ruta. Lo digo sobre todo por la forma como el caminante es observado por quienes lo ven pasar: invariablemente, apoyado en el quicio de una vieja puerta o en el último palo de la cerca, aparecerá un campesino mudo, con sus hijos y un perro desconfiado, y todos con el gesto de quien no acaba de entender lo que se propone el prójimo; pareciera como si quisieran preguntar al viajero qué necesidad tenía de echarse a rodar por un mundo fatigante (quizá piensan, como se dice por ahí, que “conviene a los felices permanecer en casa”, y están al día con aquel consejo regañón de que no hay que salir a buscar lo que no se ha perdido). El perro, furioso, persigue al caminante unos cien metros, pero luego, persuadido de que no hay que perder el tiempo con locos, vuelve a echarse entre los pies del amo. |

||

Nos está dejando el tren

|

Por: Juan Carlos Velez

A las montañas antioqueñas debemos muchas cosas, entre ellas la raza pujante y emprendedora que forjó un hombre dispuesto a enfrentar los retos de una naturaleza agreste como la nuestra, y a una sociedad que inmersa en unos valles alejados de las costas, ha sido factor fundamental para llevar nuestros productos a los más recónditos lugares del mundo. Hoy esas mismas montañas se han convertido en una barrera que debemos volver a franquear en este competitivo siglo 21, en el cual el concepto de “globalización” se ha convertido en un paradigma inevitable. La supervivencia de Antioquia depende de cómo sepamos enfrentar las desventajas competitivas y comparativas de nuestra región, que amenazan el desarrollo de diversas actividades económicas que tradicionalmente nos han dado el sustento. Antioquia es un departamento complejo mirándolo desde la óptica de la conectividad en todo sentido. Su capital Medellín y sus municipios anexos están bastante alejados de las costas donde se encuentran los principales puertos. Este centro industrial, comercial y de servicios en el cual se concentra más del 70 por ciento del PIB del departamento, se halla a 16 horas del puerto más cercano en el Caribe y a otro tanto del Océano Pacífico. Yo me pregunto, ¿Qué otra población de más de un millón de habitantes en el mundo es capaz de ser competitiva cuando existen esas enormes distancias para acceder a los puertos? Unos dirán, bueno, varios ubicados en el centro de Europa o al interior de la China o de la India. Pero la diferencia está en que dichas ciudades cuentan, o bien con ríos navegables todo el año o una red de canales muy bien concebida, además con una infraestructura ferroviaria que facilita a bajos costos, la movilización de los productos de exportación hacia sus puertos. ¿Donde están las carrileras? Sigo insistiendo que en Antioquia es indispensable seguir pensando en mejorar nuestra infraestructura de comunicaciones, que nos permita acceder a la conectividad que hemos venido planteando. Sigo insistiendo que debemos los antioqueños revivir con decisión, y no con meros proyectos, nuestro ferrocarril. Infraestructura que prácticamente hoy es inexistente por la desidia del Estado, pues las carrileras con las que contábamos hace unos pocos años han sido desmanteladas; sus zonas de reserva están invadidas y los puentes y estaciones, a las cuales no se les ha dado mantenimiento en muchos años, derruidas. ¿Cuánto vale reconstruir nuestro ferrocarril? ¿Mil, dos mil o tres mil millones de dólares? ¿Cuántos Pescadero-Ituango? Es verdaderamente lamentable que los antioqueños hayamos dejado acabar nuestra infraestructura férrea y que nos haya importado un “pito”. Si nos hubiésemos preocupado por este asunto, mínimo ya hubiéramos señalado a los responsables, y hasta ahora no conozco el primero. El ferrocarril no debe seguir siendo considerado como un modo de transporte inocuo. No podemos seguir con la idea que por tener un Valle de Aburrá rodeado de montañas y un departamento con nuestras características geografías, lo mejor es pensar en carreteras que en carrileras, y que por lo tanto es “quemar pólvora en gallinazos” el insistir en revivir el tren; el que venía de Bolombolo y el que iba para Puerto Berrío. Y tampoco pensar en nuevos trayectos como Urabá, la Costa Atlántica por Caucasia y otros tantos más. Gracias a Dios nuestros abuelos tuvieron la visión de conectarse con el Río Magdalena a través del ferrocarril. ¿Qué sería de Antioquia si nuestros antepasados hubiesen escuchado a los mismos hombres que hoy pregonan que la única forma de conectar a nuestro departamento con los puertos es a través de los desarrollos viales? ¡Qué pesar! |

||

Gato –ejercicio de redacción para Señoras de El Poblado

|

Por: Jose Gabriel Baena

Para aprender a mirar el mundo, hay que pasar de los cincuenta y quizás un poco más. Yo aprendí a mirar el mundo, como Dalí, desde que estaba en el vientre de The Mother of my Invention. Pero después uno nace, y la sociedad te borra los ojos. El señor W. Allen dice en uno de sus libros: “Cuando era pequeño fui muy feliz. Después mis padres me entraron a la Escuela”. No me quiero quejar mucho, después de todo me he leído las mejores historietas, y los cuentos de los Grimm y del bendito Anderson. Ahora mi librito de cabecera, como lo dije una vez, es “La Imitación de Jesucristo” de Fray Tomas de Kempis. Este ejercicio de redacción lo estoy escribiendo en frases cortas, porque así lo aprendí de Azorín, y para que las Señoras introduzcan entre (sus) períodos sus propios textos. Este ejercicio es perfectamente intervenible en archivo abierto en la página de la Red de este periódico. Si notáis “anglicismos” en este texto no os preocupéis: dicen que ahora el Lenguaje es Mundial. No estoy muy seguro de ello. Este ejercicio se llama “Gato”, porque yo, Gato, soy quien lo está escribiendo y se lo estoy dictando en sueños al señor José Gabriel. A veces, casi siempre, me da una pena con este autor porque no lo dejo dormir. Pero es que los Gatos no dormimos sino que somos los Guardianes de la Casa. Ayer por la nochecita el escribano me invitó a dar lo que él denomina su “paseo peri-cat-ético”. Y estuvimos mirando la luna y una estrella que no era estrella sino Venus. Y Venus nos miró todo el tiempo, hasta que empezó a caer la lloviznita. Y al señor escribano lo saludaban todas las señoras de la urbanización donde vivimos, que se llama “Trigales del Sahara y de la Alta Andalucía”, un apelativo ridículo, porque por allá no hay trigales sino desiertos y serpientes venenosas, y pronto toda España será una inmensa duna. A mí, Gato, también me gusta mucho mirar a las señoras. Y pasó la señora con su enorme perro “Disney Cupido” a quien le tengo pavor porque mide como tres metros. Y salté hasta el prado de enseguida con uno de mis saltos prodigiosos.. Pero “Disney Cupido”, un Scotland como Lassie, no me para ni cinco de bolas porque tiene 95 años humanos y sabe que me le revuelco en su patio y todas sus pulguitas se me pegan. Después empezó la tormenta de la 1 de la mañana, y desperté a mi Señor cinco veces, y como la tormenta no cedía casi que no atrevo a salir hasta que por fin como a las 3:20 (soy un Gato con reloj y con botitas verdes Converse) me atreví a salir a ese diluvio. Y ya no voy a redactar más por esta tarde, porque, como observáis, todo está escrito con párrafos muy cortos que ocupan mucho espacio. Mi escribano y yo, su Gato, vamos a dar desde agosto un Curso de Redacción Española para Señoras Mayores de El Poblado. Máximo 10 alumnas, ojalá separadas, para que “sus respectivos” no se pongan muy celosos. Comunicarse con este periódico. |

O todos en el suelo

|

Por: Juan Carlos Franco