La endometriosis no es una barrera definitiva

Aunque no es curable, la endometriosis se puede tratar para disminuir el riesgo de infertilidad futura.

Alrededor de un 30 o 40 por ciento de las mujeres con endometriosis no son fértiles y se sabe que por lo menos 5,5 millones de mujeres la sufren en Norteamérica. Es una enfermedad progresiva porque se trata de residuos de sangre que se quedan en el interior del cuerpo luego de la llegada de las menstruaciones y que no pueden ser eliminadas naturalmente. En una paciente con endometriosis, al tener problemas para limpiar los remanentes, estos empiezan a ganar en tamaño y pueden llegar a tapar las trompas de falopio, afectar los ovarios y crear un ambiente hostil para el óvulo y el proceso de fecundación. Obviamente, con cada ciclo femenino su incidencia irá creciendo, por eso es recomendable que se inicien, lo más rápido posible, tratamientos médicos o quirúrgicos que mantengan controlada la enfermedad y eviten problemas de fertilidad en el futuro. La prevención es muy importante para lograr que el milagro de la vida tenga una oportunidad en cualquier etapa de la vida fértil. Aunque es posible un embarazo aún con esta condición, las posibilidades se reducen. Por eso las mujeres con endometriosis que deseen un embarazo, deben consultar a centros especializados, pues es posible que necesiten tratamientos que les ayuden a concebir. Romper las barreras de la infertilidad es posible, visitando CONCEVIDAS.

La vasectomía es reversible

El éxito de la recanalización de los conductos deferentes dependerá de variables que tienen que ver con el tiempo transcurrido y la técnica utilizada en la primera intervención.

Que una vasectomía pueda ser reversible dependerá del procedimiento que se llevó a cabo inicialmente para cortar el paso de espermatozoides hacia la vía urinaria. Al tomar la decisión de no tener más hijos, la intervención más común es cortar y anudar (puede haber cauterización o puntos de sutura) los dos conductos deferentes, los cuales transportan los espermatozoides desde los testículos.Normalmente se dice que es irreversible porque se hace muy difícil volver a recanalizar los conductos y, al hacerlo, lograr que el fluido de espermatozoides sea suficiente y constante para lograr un embarazo.Una vez realizada la intervención, y si el paciente decide que quiere después de muchos años, volver a tener un bebé, la recanalización requiere un procedimiento de microcirugía muy complejo, con varias complicaciones que no permiten garantizar una efectividad del 100 por ciento.Primero que todo, los conductos, o uno de ellos, pueden estar muy dañados, haciendo imposible la conexión. Además, si han pasado más de 10 años desde la vasectomía, es posible que los espermatozoides no tengan la capacidad de fertilizar un óvulo, pues hay que analizar si la acción de los anticuerpos (ocasionada por los cortes de la operación inicial) dañaron su fertilidad, su movimiento y su actividad.La última alternativa es acudir a la fertilización mediante la extracción de espermatozoides directamente de los testículos para inseminar el óvulo y así gestar de nuevo la alegría de la vida.

Romper las barreras de la infertilidad es posible, visitando CONCEVIDAS.

Es posible reversar la ligadura de trompas

Las lesiones que sufran estos conductos tras la primera operación, determinará si es posible volver a unirlos con éxito.

La mayoría de las mujeres en Colombia eligen la ligadura de trompas como el mejor método de planificación familiar definitiva. Su efectividad está comprobada y el procedimiento quirúrgico, relativamente sencillo, consiste en amarrar y/o cauterizar las trompas para que el óvulo y el espermatozoide tengan cerrada la posibilidad de encontrarse en este conducto.Pero aunque es una decisión comúnmente muy analizada, existen muchos casos en los que la mujer se arrepiente y empieza a buscar la posibilidad de reversar esta intervención.

La buena noticia es que se tienen dos opciones para lograrlo: La primera dependerá de qué tan afectadas hayan quedado las trompas tras la primera intervención y si es posible recanalizar o unir de nuevo estos conductos para producir un embarazo.

Si definitivamente la primera intervención dejó muy lesionada la zona y no es posible rehabilitarla, la otra opción es acudir a la fertilización in vitro, que requiere la extracción del óvulo para introducirle los espermatozoides en un laboratorio y luego implantar el embrión resultante en el útero.Ambas posibilidades tienen como paso previo la realización de una laparoscopia, que le permitirá a los especialistas determinar si la ligadura es reversible o no, antes de seguir adelante.La intervención quirúrgica de recanalización normalmente no genera más de dos semanas de incapacidad y antes de realizársela hay que tener en cuenta la edad de la paciente porque, aunque la operación sea exitosa, la probabilidad de un embarazo para las mujeres por encima de los 30 ó 35 años disminuye notablemente.

Romper las barreras de la infertilidad es posible, visitando CONCEVIDAS.

Mauricio Villegas Mesa, Cuando sumergirse es el principal pilar para vivir.

Nunca ha querido ser simplemente un espectador, más bien su ímpetu y los consejos de su padre, Álvaro Villegas, lo encaminan hacia la participación decidida en todo y cuanto su fuerza le permite. La intención siempre ha sido clara: “ser jugador y parte de la solución”. Sus inicios siguieron la tradición de una familia dedicada al negocio de la construcción. Primero fue Eafit, donde estudió Ingeniería Civil, un pregrado truncado por la realidad de los atentados a finales de los ochenta.

El rumbo necesario fue ir a Estados Unidos y estudiar Administración en Construcciones en la Universidad de Denver, Colorado. Allí la expresión encontró en el periódico de la ciudad universitaria el eco requerido, pero también halló el buceo, una oportunidad para no ser espectador ante la belleza de las profundidades de las aguas y disciplina que lo llevó a ser profesor en 7 especialidades. Luego su cerebro estuvo ávido de llegar a una nueva superficie para tomar otra bocanada de aire. Esta vez lo recibieron en Alemania los circuitos y las inteligencias artificiales, tras su incursión en la robótica.

Todas sus travesías, incluyendo los dos años como cónsul general en San Francisco y los años que dedicó al kartismo, las recuerda mientras hace las cuentas respectivas desde la Secretaría de Hacienda de Antioquia. En esta dependencia, como en ninguna otra, sabe de la importancia de ser un jugador decisivo en una buena administración de los recursos; allí donde no se puede ser un espectador.

Ser parte de la solución en ocasiones requiere no parecerse a los demás. Fue retratado por Carlos Tobón en mayo de 2011.

Los mejores anfitriones del Mundial

Carlos Mario Yepes, Alicia Vargas, Ricardo Reyes.

Con la firma de la bandera de Colombia por parte de autoridades policiales, organizadores, representantes de Coca Cola como patrocinador oficial, la Alcaldía de Medellín y directivos, se materializó el compromiso de la ciudad para buscar ser los mejores anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol Sub 20, a disputarse desde el 29 de julio.

La misma ceremonia, que tiene por nombre Mi país, mi bandera, se ha venido realizando en cada una de las ocho sedes. La meta es juntar cada una de estas banderas y conformar una gigante que se convierta en símbolo del compromiso por hacer el mejor Mundial Sub 20 de la historia.

Nueve hoyos para cerrar negocios

Cerrar negocios jugando golf es una de las prácticas corporativas más comunes. De ahí la idea de realizar el evento “Colombia de cara al mundo”, una rueda de negocios internacional que se desarrolló en el marco de un torneo amistoso de nueve hoyos en el Club La Macarena, de Rionegro, con la participación de embajadores, agregados comerciales y empresarios. En esta jornada, organizada por Conexión Global, los países participantes fueron India, Paraguay, El Salvador, México, Panamá, Honduras, Guatemala, Corea, Argentina y Colombia.

José Luis Valderrama, Luis Valenzuela, Carolina Muñoz, Juan José Suárez, Alfonso Parra

Kiuh kyoung il, Kim Byung Byung Jun, Carlos Eduardo Arango, Lue Hyo Chngo

Alvaro Trujillo, Luz María Soto, Jorge Orrego, Jorge Dereix

Pablo Álamo Hernández, Maria Eugenia Oyaya, Martha Cecilia Arango, Horacio Arango

Por: Juan Sebastián Restrepo Mesa

David Deida nos aporta 3 elementos muy simples para hacer una breve radiografía de algunos malentendidos crónicos de nuestra vida de pareja. Dice que en nuestra sociedad usamos la palabra “amor” para definir 3 cosas muy diferentes: amor, romance y polaridad sexual.

El amor sería la capacidad de abrir el corazón; algo simple de entender y difícil de practicar. Puedes amar a alguien a quien no deseas o desear a alguien a quien no amas. Lo más importante es que de hecho uno puede aprender a amar en circunstancias difíciles y ese debería ser el fundamento básico de una vida humana en general y de una relación de pareja en particular.

El romance es esa conexión instantánea que sorprende por su familiaridad. Es esa manifestación tipo Corín Tellado, con el típico: “nuca me había sentido así” y “esta es la primera vez” y “por fin me llegó mi media naranja”. Es el momento en que encuentras al ser definitivo que al cabo de meses o- en el mejor de los casos un par de años- será la única persona en el mundo que no te puede dar lo que deseas y la más equipada para hacerte daño. Bien lo decía el infantil Calamaro con su imaginación inversamente proporcional a su profundidad: “Todo lo que termina, termina mal, y si no termina se contamina igual”.

Es la típica relación en que una mujer mata al esposo y ve caer al papá, o del hombre que empieza diciéndole a su pareja mamacita y termina diciéndole mami mientras le entrega sus huevos en la mano.

Lo que no hemos entendido es que el amor romántico, ese delicioso néctar de las canciones de carrilera y las rancheras, es fundamentalmente infantil e insostenible. Las personas que nos atraen de esta manera encarnan las cualidades o rasgos paternos o maternos. Y terminamos cayendo en el espejismo de pedirles justamente lo que nuestros padres no nos dieron.

Vamos entonces con la polaridad sexual, ese poder que está presente en todos los aspectos de nuestra vida: nos acerca a nuestros amantes, fluye en las empresas, supermercados, etc. Se refiere al tirón o repulsión magnéticos entre los polos masculino y femenino. Es ese poder que nos arrebata, que electriza el cuerpo, que nos vuelve gagos y nos pone a respirar o suspirar. Es importante aclarar que polaridad sexual no equivale a género o sexo. Cuando la polaridad sexual es débil en nuestra relación íntima, empezamos a sentir que nos falta algo, y a menudo culpamos a nuestra pareja y a nosotros mismos. Se produce o no. Los que no saben que la polaridad sexual puede activarse o desactivarse conscientemente, la llaman química.

Preparase para un encuentro de pareja profundo implica saber lo siguiente: puedes amar a cualquiera, todo romance termina en decepción si no se hace conciencia de nuestro infantilismo y la polaridad sexual puede usarse conscientemente. Pero en nuestras relaciones contemporáneas, además de ignorar lo anterior, privilegiamos el romance y negamos el amor y, más aún, la realidad de la polaridad sexual. Es más, hay personas, o incluso movimientos culturales, que se empecinan en negar esta última con consecuencias trágicas para las relaciones de pareja. Y esto genera las infantiles relaciones tragicómicas que todos conocemos, de príncipes azules que se convierten en sapos y de cenicientas malinterpretadas. Pero pocos asumen la empresa de abrir el corazón momento a momento. Y muchos de los que lo hacen reniegan el reto de la polaridad sexual, cayendo en las patéticas, cariñosas y seguras relaciones fraternales de 50% y 50% donde las conversaciones son largas y frecuentes y el sexo tibio y mediocre.

Según Deida, el arte de la comunión íntima sigue dos líneas fundamentales: la primera es la práctica de abrirse amorosamente y atravesar aquello que te impide amar momento a momento. La segunda es el uso consciente de la polaridad sexual para transmitir amor.

¡Que viva la diferencia!

[email protected]

Alumnas de la Colegiatura lograron un Cinco

14 alumnas del quinto semestre de Diseño de Modas de la Colegiatura fueron las encargadas de proponer una “nueva costura formal” en el desfile Cinco, realizado en el Parque Comercial El Tesoro.

El reto para las chicas implicó buscar alternativas en conceptualización para darle otra mirada a la moda. Para ello indagaron en el mundo de los artistas y así poder expresar sus ideas en espectaculares atuendos.

Cada una de ellas se sumergió en la confección de las prendas hasta donde le fue posible y contaron con una gran asesoría en estilismo completo, incluido maquillaje agresivo, lleno de naturaleza y en ocasiones con tintes oscuros y enigmáticos.

Los cerca de 200 asistentes pudieron ver en pasarela vestidos de papel con una adición de látex para obtener firmeza; prendas alusivas al Caribe, con bananos estampados y matices afrocolombianos, este último curiosamente adelantándose a un concepto que traerá Prada en su próxima colección.

Las estudiantes dejaron en alto el nombre de la Colegiatura Colombiana, que está cumpliendo 23 años, forjando el talento en el diseño de nuevos conceptos de moda en la ciudad.

Maria Camila Gutierrez, Laura Osorio, Sara Muñoz, Sara Peláez

Esteban Cardona, Catalina Carmona, Ivone alvarez, Sebastián Arango

Adriana Betancur, Javier Hurtado, Juan José Cadavid.

Sebastián Alvarez, Lina Mejía, Sara Franco, Natalia Recio.

Marly Velásquez, Paula Valderrama, Daniela Llanos.

Natalia Correa, Vanesa Velásquez.

Juliana Chaparro, Esteban Arenas.

Binomios y paella en Llanogrande

Una jornada para disfrutar en familia de la pasión ecuestre, es la mejor definición para el Gran Día del Caballo Pura Raza Español, evento realizado en el Club Campestre de Llanogrande con la presencia de 1.200 personas.

La programación incluyó Doma de caballos españoles y exhibición en las modalidades Carrusel, Cobras, Rejoneo con carretón, y muchas otras. Las competencias estuvieron a cargo de 50 jinetes en cuatro categorías.

El plato se completó con el concurso de la Paella para aficionados, en la que Daniel Peláez se llevó los honores con un concepto denominado Pa’ellas y Pa’ellos.

El Club Campestre Llanogrande fue el mejor escenario para este espectáculo equino, amenizado por ritmos ibéricos y cuya clausura corrió por cuenta del grupo musical La Recua.

Lucas Atehortua, Carolina Cardona, Manuela del Corral, Juan Luis Trujillo, Sebastián Tirado, Carolina Sanín

Vicky Arango de Jiménez, Luis Carlos Jiménez, Juan Ortíz.

Cristina Londoño, Juan Peláez.

Alfredo Ramos, Maria Eugenia Maya de Ramos, Silvia Vélez de Castaño, Mauricio Castaño.

Mariana Fernández, Mariana Restrepo.

“Chencho” presentó su Revista Loft en el Charlee

Luego de convertirse en uno de los diseñadores favoritos de estrellas y modelos colombianas con su almacén, Ricardo “Chencho” Piñeres ahora quiere darle un nuevo aire a su negocio con el lanzamiento de la primera edición de la Revista Loft.

El lugar escogido para la presentación fue el Hotel Charlee, específicamente en el roof top del bar Envi, en el piso 17. La pasarela, ubicada encima de la piscina, tuvo como modelo principal a Julieta Piñeres (sobrina del diseñador), quien mostró la última colección de “Chencho”: Fall Winter 2011 – 2012. Alrededor de 400 personas disfrutaron de esta cita con la moda, llena de música y de diseños divertidos, modernos y portables, marca registrada de estos productos. La publicación promete ser la favorita de las mujeres que no temen mostrar su figura.

Alejandra Navarro, Ricardo Piñeres, Laura Montoya

Pedro Pablo Hernández, Karen Castrillón, Chuck Peñalver

Catalina Niño, Daniel Correa

Juliana Martínez, Alejandra Navarro, Daniela Castaño, Macri Vélez, Verónica Velásquez, Margarita Gómez

TV Cámaras, 25 años en boca de todos

Con el inicio de la televisión regional, un grupo de mujeres quiso traer un nuevo enfoque a la televisión. De esta aventura surgió TV Cámaras y su programa insigne De Boca en Boca (1986), un espacio fresco que imponía una nueva mirada en la producción de notas periodísticas. Luego llegaron producciones como Empaque y vámonos (revista turística); Vida Cooperativa; una innumerable cantidad de comerciales; 100 empresarios, 100 historias de vida; Región cluster; Mundo di vino y, por supuesto, La verdad sea dicha, que ya va por el capítulo 40, entre otras. Un concurso de cortos audiovisuales y varios documentales que hablan de la historia de esta programadora, fue la excusa perfecta para esta celebración que parece más un nuevo punto de partida.

Olga Gaviria, Margarita Cadavid, Mónica Cadavid, Patricia Cadavid, Maria Cristina Arango.

Marta Ligia Jaramillo, Jorge Ignacio Soto.

Daniela Jaramillo, Carolina Echeverri, Susana Luján, Juan Manuel Pineda.

Sara Gómez, Alejandro Gutiérrez, Laura Gómez.

Tulio Zuloaga, Sebastián Toro, Guillermo Rendón.

Jorge Mario Gonzaález, Clara Múnera, Juan Rafael Cárdenas, Julita Olarte, Cristina Gutiérrez, Santiago Londoño.

Mario Rodrigues, Armando Loaiza, Juan David Agudelo

María Juliana Bermúdez, Eugenia Escalante.

Diego Briceño, Catalina Betancur.

Clara Múnera, Viviana Olsen.

TEDxMedellín, mentes brillantes reunidas que le apuestan a la innovación y al cambio del mundo

TEDx Medellín fue el encuentro independiente del fenómeno viral TED realizado en el Parque Explora. De múltiples ideas de un foro como este, que contó con el apoyo de Vivir en El Poblado, parte la conversación para el conocimiento, el enriquecimiento del entorno y de la creatividad para el desarrollo

Dice Álvaro Restrepo, bailarín, cofundador del Colegio del Cuerpo, e invitado a dar una de las charlas en TEDx Medellín, que lo difícil de ser un conferencista para este evento no es solo tener que reducir una historia de muchos años de vida a un formato de 10 a 12 minutos, sino tener que enfrentarse a lo que uno ha hecho con su vida, a su propuesta profesional, social y personal, ya que estará en medio de expositores y proyectos admirables.

Álvaro Restrepo por ejemplo, uno de los mejores bailarines del país, con amplias oportunidades de permanecer en Nueva York en compañías importantes de baile, usó sus 12 minutos para explicar cómo eligió vivir en Cartagena para dirigir el Colegio del Cuerpo, un espacio para el aprendizaje de la danza, para jóvenes y niños de los sectores menos favorecidos, o lo que él llama estrato talento. “Es un laboratorio creativo, de innovación, en donde les proponemos otra visión de riqueza que es la diferencia entre ser y tener”. Álvaro le contó a Vivir en El Poblado, uno de los patrocinadores de TEDx Medellín, que después de trabajar durante 14 años en esto, y muchos más de carrera artística, ha sido testigo del poder del arte, en el que la educación de la sensibilidad estética reúne y convoca a la gente para borrar las diferencias entre humanos. En ese contexto, la imaginación, creatividad y la capacidad de soñar son fundamentales, tanto para los bailarines (como intérpretes y como creadores) y para él mismo como director, “soy muy disperso en el buen y mal sentido de la palabra, tengo muchos intereses y me estimula cambiar de lenguaje, escribo, me gusta la fotografía, dibujar, el movimiento; mi actividad es la inconstancia”.

Xandra Uribe

Otra de las ponentes que ejerce la creatividad como herramienta de inclusión social fue Xandra Uribe. A su regreso a la ciudad, después de 20 años en Estados Unidos trabajando como publicista, compositora, redactora, y productora creativa en Discovery Kids, decidió hacer un montaje artístico inspirado en West Side Story (musical norteamericano sobre las guerras de pandillas a mediados de los años 50) que permitiera la integración de niños y jóvenes de diferentes estratos de la ciudad. Así nació Barro de Medellín. “El espectáculo de ciudad no solo busca contar lo que pasa, sino hacer parte de la integración de niños de diferentes estratos, donde el proceso de producción sea transformador” explica. En su desarrollo de comunidad Xandra busca la creatividad continuamente, y lo hace en la soledad activa: trotando, caminando, nadando, montando en bicicleta, y estando expuesta al mundo, yendo a galerías, conciertos, poniéndose en situaciones distintas al contexto al que pertenecen las ideas que busca, y “poniéndole atención a la vida cotidiana”.

Larry Cooperman

También hubo quien discutiera otra forma de aprendizaje, pero enfocada a la educación superior, poniéndola al alcance de las miles de personas del mundo que no pueden acceder a ella. Esta forma de desarrollo básico, dice Larry Cooperman, director de OpenCourseWare de la Universidad de California y mentor de la Universidad P2P, está al alcance de todos por medio de la educación a distancia, donde los estudiantes menos privilegiados puedan acceder a las clases de las mejores instituciones académicas y a los mejores profesores, con un mínimo de herramientas: computador y conexión a Internet. ¿Si no hay suficientes profesores para todos aquellos que quieren estudiar, y si el contenido ya está hecho para una clase presencial, porque no ponerlo en Internet para que todos tengan acceso a él? “La universidad como la conocemos hoy se dividirá en dos, la formal y la informal, pero las instituciones tradicionales no dejarían de existir pues son las que cumplen las funciones de investigación y generan los contenidos de los que otros aprenderán y enseñarán a distancia”.

Aber Whitcomb

Este tipo de modelos unen la creatividad y la tecnología, y son los más rápidos en ser copiados, dice Aber Whitcomb, otro de los conferencistas de TEDxMedellín, creador de MySpace y director de tecnología de la compañía de juegos sociales MindJolt. “Cuando generas innovación en algo valioso, ves fácilmente las recompensas, y ves cómo otros lo copian rápidamente”. Para mantenerse en la cúspide de la innovación tecnológica, Whitcomb se mantiene creativo saliéndose de ese contexto, particularmente, viajando e inspirándose en otras culturas.

Para Daniel Velandia, el viaje fue más el resultado de un proceso creativo que la fuente de la inspiración, pero fue fundamentalmente el camino para realizar un sueño. Velandia también tuvo sus 12 minutos en este encuentro para contar cómo cambió su vida después de vender todas sus posesiones y arrancar con Elvira (una moto Pulsar 180) hasta la India. “Viajar, no es simplemente ir a museos o visitar las atracciones turísticas. Es disfrutar de la sonrisa de unos niños en Zambia, ser atracción de circo con un pinchaso en Etiopía, hacer amigos en Turquía sin hablar el idioma, es comerse un rico pan en Pakistán, salido de un horno junto a un caño oloroso, es cruzar gratis un ferry en Sudán porque el cobrador es fanático de Higuita y el “Pibe” Valderrama, es equivocarse de ruta y terminar en territorio talibán oyendo en la noche los cantos de los pastores a sus rebaños, es no tener horario y estar abierto a las sorpresas. Se trata de hacer lo que uno se propone, de soñar y entender que no es el destino lo que importa sino lo que pasa en el camino para llegar a él.” Esa simple idea, comunicada con pasión y humor que dejaban ver la personalidad de Daniel, relevante al público porque cualquiera quisiera dejar de trabajar para recorrer el mundo o cumplir un sueño, hizo que Julianne Wurm, creadora y curadora de este tipo de eventos en Nueva York, y experta en reconocer un buena charla de TEDx, decidiera elogiarla como una de sus favoritas.

De incesantes lluvias a calores sofocantes. ¿Ha cambiado el clima de Medellín o estamos dentro de lo normal? ¿Qué tanto nos afecta el cambio climático? El experto Carlos David Hoyos nos explica de manera clara estos fenómenos

Los expertos estiman que la temperatura promedio de Medellín ha aumentado no tanto por el calentamiento global, sino por la isla de calor que se genera con la deforestación del Valle del Aburrá.

Los expertos estiman que la temperatura promedio de Medellín ha aumentado no tanto por el calentamiento global, sino por la isla de calor que se genera con la deforestación del Valle del Aburrá.

El clima de Medellín está determinado por muchos factores, entre ellos los vientos alisios, la traslación de la Tierra y hasta los huracanes del Caribe, pero gran parte de lo que ocurre aquí se lo debemos a los océanos Atlántico y Pacífico, por nuestra relativa cercanía a sus costas.

El Pacífico influye de manera drástica en la cantidad de lluvia que recibimos, debido a que sus cambios de temperatura y la relación con la atmósfera originan fenómenos como el de El Niño y La Niña, que se alternan cada tres a cinco años.

“El Niño ocurre cuando el Pacífico se calienta; entonces se debilitan los vientos y en Colombia queda localizada una corriente descendente de aire seco. Por eso no llueve casi” según explica Carlos David Hoyos, gerente del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle del Aburrá.

Con La Niña, que desde el año pasado y hasta hace pocas semanas dejó a su paso por Colombia una grave tragedia invernal, ocurre lo contrario. “Los vientos alisios se ponen más fuertes y la condición normal de lluvias se exagera al oeste del Pacífico y en Colombia”, agrega este experto en océanos y clima.

La traslación de la Tierra, que determina las estaciones en otras latitudes, también afecta la nubosidad en el Trópico y a ello debemos los ciclos anuales de lluvias en abril y mayo, y octubre y noviembre, que es lo habitual. Así mismo, el calor que estamos sintiendo por estos días, aunque muchos no lo crean, también están dentro de lo previsible. Al respecto, Carlos David Hoyos responde varias preguntas que nos hacemos todos:

¿Es normal el calor que estamos sintiendo en Medellín en los últimos días?

“Es normal y hace parte de lo esperado porque tenemos la nubosidad encima, el sol llega directo y no tenemos lluvias. A finales de septiembre volverán las nubes y se irán otra vez en enero, que es el mes más seco y cálido del año”.

No obstante, la gente mayor suele afirmar que el clima de la ciudad se ha dañado, que está más caliente, ¿es eso cierto?

“Es cierto que está más caliente. En los últimos 50 años, el clima del planeta ha aumentado entre 0,7 y 0,8 grados en promedio, y en Medellín ha aumentado más que eso pero no solo por el cambio climático sino por un fenómeno distinto conocido como isla de calor, que se presenta en todas las ciudades. La destrucción de los bosques y el aumento del pavimento y el concreto hacen que haya más calor, pues se reduce el fenómeno de enfriamiento que se da con la evaporación y transpiración de las plantas”.

¿Qué podríamos hacer como ciudadanos para que el clima de Medellín no se siga alterando?

“Si hablamos del fenómeno de la isla de calor, es intentar construir de una manera más amigable, más verde. En Bogotá y otras ciudades están tratando de que las azoteas y techos de los edificios no sean grises sino verdes, que se asemejen lo más posible al ambiente natural. A pesar de que los mayores responsables de las emisiones de CO2 son Estados Unidos, China e India, nosotros podemos mitigar el calentamiento global cambiando las formas de energía y los combustibles que utilizamos”.

¿Qué tanto obedece a causas naturales y a humanas el desastre invernal reciente?

“Podemos decir que es debido a factores naturales, por un fenómeno de La Niña muy fuerte, pero no tenemos suficientes evidencias para afirmar que es debido al cambio climático global. Lo que uno espera y lo que algunos modelos sugieren es que las condiciones normales se exageran, es decir, cuando llueve se espera que llueva más y cuando hay tiempo seco que sea aún más seco. La gente debe entender que el problema no es de temperatura media, porque hay gente que vive a 40 grados centígrados y no pasa nada, sino que ese aumento exagera los efectos extremos. Los aguaceros posiblemente serán más fuertes y eso será lo que nos afecte con mayores inundaciones y deslizamientos”.

Primer aniversario de Dolché

La heladería Dolché celebró su primer aniversario.

Para la ocasión, los invitados disfrutaron de postres, champaña, performance de danza y malabarismo, algo de pólvora y música electrónica. Dolché, el sitio para comer helado artesanal argentino, en el Mall Prisma, de Las Palmas, hoy ofrece postres, desayunos, almuerzos y las diferentes creaciones de helado con que empezó hace un año: base de chantilly con trozos de cereza o durazno, base almendrada con chocolate blanco, frutos secos caramelizados y más.

En una circular, con vigencia desde el 8 de junio, se exige a propietarios y administradores de este tipo de lugares, poner avisos fijados a la entrada del establecimiento con “tamaño y ubicación adecuada de forma que sea visible a los consumidores”. El aviso debe tener un texto que explique claramente cuál es el porcentaje de la cuenta que el establecimiento sugiere como propina, y que esto podrá ser aceptado, rechazado, o modificado por el cliente. Cuando el consumidor pida la cuenta se le debe preguntar si opta por pagar o no la propina, o un monto diferente al sugerido. Por lo tanto “en ningún caso es admisible la expedición de prefactura, cuenta de cobro, precuenta o similares”.

Delicias dulces para pedir

Muchos platos y postres deliciosos se encuentran en casas de gente sin local de venta o restaurante. En sitios como estos se esconden dos marcas nuevas: Chocolatto, y Citron & Chocolat.

Alejandro Escobedo vivió 12 años en París y regresó a Medellín hace poco más de un año. Aquí empezó a hacer repostería junto a su socio parisino Geraud Lewi, con la idea de respetar la técnica francesa pero agregando sabores tropicales. Así nació Citrón & Chocolat, con tartaletas de kiwi, mango, fresa, tomate de árbol o limón, y trufas de chocolate cubiertas en cocoa, maní o coco. Comuníquese con Alejandro vía [email protected]

Chocolatto es otra de esas marcas nuevas que empieza desde la casa de Daniela Celis y su tía Flor Celis. La primera es la creadora y la segunda es la creativa. Juntas han desarrollado productos como una torta de chocolate de leche rellena de chocolate blanco, postre de uchuva, maracuyá con chocolate, guanábana y cheesecake con topping de frutos del bosque. Encuentre los productos de Daniela y Flor en Facebook: Chocolatto Repostería Fina.

Cómo hemos cambiado

Cómo hemos cambiado

Igual me morí de la risa con otro empresario importantísimo de bb recibiendo instrucciones a distancia de su señora que le iba dictando, mientras él filmaba las compras para que ella aprobara

En estos días viendo al ilustre Dr. Nicanor Restrepo escogiendo huevos en el Éxito me di cuenta de cómo hemos cambiado. Escoger huevos, leche o bombillos se volvió más complejo que un examen de trigonometría y uno no sabe qué elegir, de ahí que el Dr. Nicanor se puso y se quitó las gafas varias veces, para no quedarle mal a doña Clara. Igual me morí de la risa con otro empresario importantísimo de bb recibiendo instrucciones a distancia de su señora que le iba dictando, mientras él filmaba las compras para que ella aprobara. Tanta tecnología va a reducir los divorcios ya que el mercado es uno de los sitios más sensibles para desafiar las hormonas femeninas y más de un esposo termina arrastrando el carro como perrito regañado por preferir lo que no es o por opinar sobre lo que el hombre nunca jamás debe, como zapatos o el regalo para fulanita.

En los últimos años hemos tenido una transformación total en el sector, pero seguimos siendo muy mediocres en algunos aspectos. En uno que estamos muy, pero muy mal, es en el de los meseros, el cual estamos pasados de reglamentar. En algunos sitios los hay bastante indelicados, que se la ganan toda a través de malas prácticas. Que el gobierno empiece a exigir meseros con título como en todos los países turísticos; para algo debemos aprovechar que hoy tengamos tantas, pero tantas instituciones con cocina en su pensum.

Porque otra cosa es que nos llenamos de escuelas de cocina. Buenas, muy buenas, malas y deplorables. En algunas, a los jóvenes incautos les ofrecen títulos de chef en menos de lo que canta un gallo; cuando ser chef es la suma de mucho más que unos meses de clase. La pobreza de cultura culinaria de muchos de estos estudiantes es lamentable, y no distinguen una lechuga de un repollo, pero el vacío es más institucional que personal y de ahí que también haya muchos jóvenes extraordinarios.

Ahora somos destino turístico y los extranjeros están llegando por bandadas buscando amores de una noche y sicodelia, baratos. Los turistas de la nueva hostelería se visten como funcionario rolo en Tolú, de chancla y esqueleto; ojala se bañaran ya que en general huelen muy maluco. Gracias a Dios, sí vienen otros a eventos y a pasear, y por épocas la ciudad se ve invadida de gente de todo el país y venezolanos.

Para bien y para mal estos años cambiamos muchas costumbres en la mesa. Hoy el huevito de codorniz, el detestable y fermentable repollo con zanahoria y pasas, la salchipapa, el panzeroti, el tiramisú, la arepa con leche condensada y la bandeja paisa pretenden representar nuestra cocina, por eso debemos volver cuanto antes a nuestra auténtica cocina, hoy opacada por estos oprobios de la cultura traqueta.

Pero afortunadamente la mayoría de las cosas ha cambiado para bien. Encontramos muy buen vino por todas partes y ya hay gente que conoce. Se abrieron varios restaurantes de primera dignos de cualquier metrópoli. Tenemos un chef de respeto en la ciudad, eso sí es un chef, como don Federico Trujillo, a quien hay que hacerle un monumento ya que puso a comer buen sushi a todo el mundo; uno de los platos más difíciles de preparar, entender y comer, hoy tan popular como la pizza, y al que le hacen fila más que merecida. Como si fuera poco, a sus reconocimientos permanentes se le sumó uno internacional por el manejo amigable con el medio ambiente de sus Sushi Light, un gran orgullo para Medellín. Somos amigos de Facebook y todas las mañanas disfruto con sus reflexiones.

El tema de mantenerse en el oficio de los manteles no es fácil pero el camino puede ser bien divertido si su ambición no es mucha. No olvide lo que le digo a todos los colegas que me visitan a que compartamos la pasión por las ollas: La danza de la lluvia siempre funciona si usted baila hasta que llueve.

¡Viva mi Nacional!… tenemos al gran Santiago Escobar, de nuevo colega del sector; bienvenido, espero que nos siga llenando de estrellas y meta muchos goles en su rico Bodegón de Sachi.

Espero sus comentarios en [email protected]

[email protected]

Pargo viudo de Nuquí

Gustavo Posada es un entusiasta de la cocina y de las expediciones a Nuquí, en Chocó. Desde hace 14 años combina ambas aficiones en su restaurante, donde estuvimos aprendiendo a hacer viudo de pargo con salsa de camarones. Es una receta muy saludable ya que la única grasa que contiene es un poco de crema de leche, y es ideal para acompañar con una copa de vino blanco o limonada de coco. Para el postre, unas panelitas.

Ingredientes

Para el viudo de pescado:

• 1 pargo de 250 grs. • Leche de coco al gusto.

• Cebolla picada. • Tomate picado.

• Cilantro picado. • Ajo y sal al gusto.

• Consomé de pescado.

Para la salsa de camarones:

• 100 grs. de camarones precocidos. • ½ taza de leche de coco. • 2 cucharadas de crema de leche. • Vino blanco al gusto. • Ajo y sal al gusto.

Preparación

En una paila ponga el pescado con ajo, sal, la cebolla, cilantro y tomate picados, y lleve a fuego medio con el consomé de pescado. Ponga el pescado a sudar en este caldo durante 15 minutos y añada la leche de coco mezclando bien. Déjelo a un lado mientras prepara la salsa de camarón.

En una olla pequeña mezcle la leche de coco con el ajo, sal y vino blanco. Cocine a fuego medio hasta que espese un poco y agregue los camarones. Continúe revolviendo hasta que la salsa esté tan espesa como la quiera, y agregue al final la crema de leche, revolviendo bien.

En un plato sirva el pargo con la salsa de tomate, cebolla y cilantro. Por encima báñelo con la salsa de camarón, y decórelo con rodajas de cebolla roja. Acompáñelo con arroz con coco, ensalada y patacones.

Por: José Gabriel Baena

Al final de una página secundaria de un diario de la ciudad, como nota de mínima importancia, se anunciaba hace poco que a partir del 21 de julio entraría con todo el rigor la medida gubernamental contra el acto de fumar en lugares públicos cerrados o abiertos de sano esparcimiento, ni siquiera en los restaurantes que tienen plataformas con techos plegadizos que cierran de noche, es más, ni siquiera en la bendita calle se podrá fumar porque es un lugar de entretenimiento para multitudes. Fuera de que ya estaba prohibida la publicidad del cigarrillo en cualquier clase de medio, la medida se extiende a no mencionar o mostrar el uso en canciones o películas –en el cine, DVDs, la radio, con lo cual el asunto llega ya a nivel de histeria fundamentalista. Prohibir que se fume en las canciones o en el cine nuevo o antiguo condenaría a estas artes a una temible orfandad y mutilación, se cuentan por decenas de miles las obras cantadas o en imágenes que muestran gente fumando, ni qué decir de los libros, y habría que nombrar una alta comisión inquisitorial que revisara toda la historia del arte y quemara en una gran hoguera –sin humo- a todos los medios portadores del pecado. Pero el Estado, hipócrita, seguirá cobrando a las tabacaleras sus impuestos multimillonarios. Todo en nombre de la Salud, pero cabe entonces preguntar por qué ese mismo Estado sigue fomentando la industria de los alcoholes departamentales, base de las rentas para la educación, siendo el alcohol tan perjudicial como el tabaco. Los esforzados vendedores ambulantes o de “puesto” en las calles no podrán vender cigarrillo al menudeo y sí sólo desde paquetes de diez, para evitar que los jóvenes estudiantes pobres compren. Imagínese usted a la policía revisando uno por uno esos puestos de confites de manera permanente para velar por el cumplimiento de la orden. No se menciona qué clase de sanción se impondrá a los infractores. Tampoco la vía de control de alquiler o venta de DVDs en los cuales se fume. Ni los CDs. Ni los libros. La proyección de la norma es inabarcable y linda con el delirio futurista de “Fahrenheit 451”, la novela de Ray Bradbury donde cualquier libro es subversivo y el cuerpo de bomberos se convierte en policía secreta que persigue a los lectores e incendia las bibliotecas. Entonces los “delincuentes” se aprenden los libros de memoria y los transmiten oralmente de padres a hijos…

El filósofo chino Lin Yutang, quien fuera fumador empedernido de larga existencia y delicioso autor de vastos ensayos, novelas y antologías de la escritura de su país en todos los tiempos, en su libro “La importancia de vivir” dedica largas páginas al placer de fumar y su valor artístico, asesta espléndidos latigazos a las Sociedades de Temperancia y Buen Comportamiento y cuenta de manera divertida cómo una vez intentó dejar el cigarrillo por un mal consejo, hasta que un mes después de no poder escribir nada bien y de estar perdiendo el arte de la conversación su conciencia lo lleva a tomar de nuevo el buen camino y recobra su verdadero Yo, vibrante y elevado. Al cabo de esos largos días visita a una elegante señora, muy sensual y fumadora de largos pitillos, y todo se consuma: “Sentí que había llegado el momento. Me ofreció la caja y saqué un cigarrillo lenta pero firmemente, sabiendo que con este acto me había recobrado de mi grave ataque de degradación del espíritu.” Y cuando vuelve a casa se compra un gran cartón de regalo: “Del lado derecho de mi escritorio había una marca regular, quemada en la madera por mi costumbre de poner cigarrillos encendidos en el mismo sitio. Había calculado que se necesitarían de siete a ocho años para quemar el espesor de la gruesa tabla y durante mi lamentable resolución se había estancado en escaso medio centímetro. Con gran deleite tuve el placer de poner otra vez el cigarrillo prendido en la vieja marca, y allí está trabajando felizmente ahora, tratando de reanudar su largo viaje adelante”. Finalmente pienso que si bien el cigarrillo en exceso es tan malo como todo en demasía, la prohibición cuasi-total del cigarrillo en Colombia sólo producirá un fabuloso incremento del contrabando y del soborno y el desbarajuste de centenares de emisoras de tangos y boleros que nunca más podrán volver a poner temas como “fumar es un placer, genial, sensual… Fumando espero…”, una más entre las miles de canciones que pregonan ese acto ahora criminal. Lo que no ha pensado el autor de la ley es que todos esos materiales de sonido-video-imágenes se encuentran en “la Nube” de Internet. ¿También pensarán declararla antisocial?

[email protected]

[email protected]

Por: Jorge Alberto Vega Bravo

Una de las aplicaciones prácticas de la antroposofía con importante presencia en muchos países del mundo es la Pedagogía Waldorf. Este modelo educativo nació en Stuttgart en 1919 cuando R. Steiner fundó la primera escuela para los hijos de los trabajadores de la fábrica de cigarrillos Waldorf-Astoria. Steiner había puesto los fundamentos de su propuesta pedagógica en diferentes conferencias y textos; una de ellas se destaca como piedra fundamental: “La educación del niño a la luz de la antroposofía”, conferencia dictada en Berlín en 1907. En ella afirma: “Voy a concentrarme en uno de nuestros más trascendentales problemas: el educativo. No plantearé demandas ni programas, simplemente describiré la naturaleza del niño y de esa naturaleza en vías de desarrollo, surgirá por sí sola la teoría educativa”.

Y para cumplir este cometido Steiner parte de “la contemplación de su naturaleza oculta” y describe al ser humano como constituido por cuatro niveles de organización: un cuerpo físico: el único que vemos y tocamos y tres niveles suprasensibles o no perceptibles por los sentidos. El cuerpo vital, responsable del crecimiento y la forma corporal; es el constructor y artífice del cuerpo físico. El cuerpo astral o sensible, vehículo del dolor y del placer, del instinto y la pasión. Y un cuarto nivel, “no compartido con otras criaturas terrestres: el sustrato del Yo humano; el vocablo ‘yo’ sólo sirve para distinguir a uno mismo. Y el destacarse a uno mismo como yo, es un acto que el hombre ha de realizar en su propio interior. Este sustrato del Yo es la expresión del espíritu y, por poseerlo, el hombre es la cúspide de la creación”. “El educador ha de trabajar sobre estos cuatro miembros de la naturaleza humana, lo que implica su previo conocimiento”.

Además del nacimiento del cuerpo físico en el parto, la antroposofía reconoce tres nacimientos más. Hasta la muda de los dientes de leche, el cuerpo vital permanece envuelto por las fuerzas de la madre y en este período trabaja en los procesos de formación de los órganos. Con la segunda dentición, una parte de estas fuerzas vitales asciende a la cabeza y se transforma en fuerzas de pensamiento. Nace el cuerpo vital y el niño está dispuesto para los procesos de aprendizaje. De este proceso se desprende una de las reglas de oro de la Pedagogía Waldorf: el niño debe dedicar sus primeros años a aprender a vivir y no a estudiar: y esto se logra a través del juego libre, de las narraciones de cuentos, de la sana imitación. El aprendizaje con contenido intelectual antes de la muda de dientes desgasta las fuerzas vitales del niño y violenta su proceso de desarrollo. Los que hemos tenido los hijos en escuelas Waldorf, sabemos que el preescolar Waldorf crea en el niño las condiciones para un desarrollo armónico y libre.

Steiner cita al poeta Jean Paul quien escribió en su “Tratado de la educación”: ‘Un trotamundos aprende más de la nodriza en sus primeros tres años que en todos sus viajes juntos’. Y es que el párvulo no aprende por instrucción o amonestación, sino por imitación; sus órganos físicos adoptan sus formas por la influencia del medio material y “los fundamentos para un verdadero sentido moral descansarán en su cerebro y su circulación sanguínea si el niño observa acciones morales en torno suyo”. Imitación y ejemplo son las palabras claves para la educación en el primer septenio.

Los otros dos nacimientos suceden: uno entre los 12 y 14 años cuando emerge el cuerpo emocional, ligado al despertar de las hormonas sexuales y otro alrededor de los 21 años cuando el yo penetra en la corporalidad y adquirimos nuestra completa identidad. Este período entre los 7 y los 21 años es el tiempo propicio para el desarrollo del sentir y del pensar abstracto. A ello nos referiremos en otra ocasión.

En Colombia, la Pedagogía Waldorf tiene una presencia cada vez más importante. El primer colegio es el Luis H. Gómez fundado en Cali hace 32 años y con una sólida trayectoria. En Medellín se encargó de difundir la Pedagogía Waldorf Doña Benedikta zur Nieden de Echavarría, quien fundó el Colegio Isolda Echavarría hace 27 años. Luego se fundó el colegio Rudolf Steiner, en La Estrella, el colegio Ramón Arcila, en el Carmen de Viboral y el colegio Paraísos de Color, en Medellín. En Chía funciona hace varios años el Colegio Monte Cervino y en el país hay varios jardines de infancia. En Medellín la Fundación Arca Mundial y en Cali la Fundación Tarapacá trabajan con Pedagogía Social dedicada a seres ‘necesitados de cuidados anímicos especiales’.

“Vivir en el amor a la acción y actuar en la comprensión de la voluntad ajena, es la máxima fundamental del hombre libre”. R. Steiner.

[email protected]

En La Chacona trabajan por lo suyo

El barrio de la calle 9A tiene vida comunitaria propia y habitantes preocupados por lo que sucede en su entorno, por mejorar sus condiciones de vida

El trabajo que han desarrollado durante décadas varios líderes, no solo se ve reflejado en el barrio sino que es confirmado por nuevas generaciones. Desde enero de este año, Dora Quintero es la encargada de velar por la comunidad desde la Junta de Acción Comunal. Explicó que están al tanto de todas las reuniones de Presupuesto Participativo, con el fin de destinar recursos que permitan desarrollar proyectos beneficiosos para la comunidad. Según Quintero, gracias a ello ha llegado un programa de salud para realizarle toda la ortodoncia a los niños del barrio; también lograron ingresar a una niña en un jardín infantil privado, ya que su mamá trabaja y no tenía donde dejarla, y destacó también la participación de La Chacona en las reuniones de todos los lunes con los presidentes del resto de acciones comunales de El Poblado, para trabajar y exponer problemáticas a los funcionarios municipales.

En defensa de sus intereses

Como lo había mencionado Rosa María Chalarca, la líder histórica de La Chacona, a Dora Quintero también le preocupa el largo muro que divide parte del barrio con una propiedad privada. “Ese señor construyó el muro y lo permitimos por tontos hace muchos años. Él dijo que nos daba unos metros pero nunca se ha podido, nunca dieron el visto bueno y no sabemos por qué. El muro se debe tumbar porque está lleno de maleza, hemos planteado prolongar el parque infantil que tenemos ahí cerca, o hacer un jardín, porque es muy triste asomarnos por nuestros balcones y ver un muro así de feo”, dijo la presidente de la Acción Comunal, Dora Quintero.

Otra preocupación de la comunidad es que hace varios días, unas personas llegaron a hacer mediciones donde hoy es el parque ambiental, que tiene juegos infantiles y está cerca de la quebrada La Chacona. “Nos dijeron que los que vinieron a hacer las mediciones son los dueños del terreno donde hoy está el parque. No han vuelto, y si eso es de ellos, no pueden construir porque no les da los retiros, por un lado está la calle 9A y por el otro la quebrada”, expresó Quintero.

Por tener un acueducto comunal, independiente al de Empresas Públicas, aprovechando el nacimiento de la quebrada, la comunidad debía pagar un impuesto de concesión que no fue pagado durante mucho tiempo. Para la líder comunitaria es difícil porque hay muchas familias que consumen esa agua y no tienen como pagar una conexión de acueducto con Epm. Por eso piden que no les intervengan su acueducto barrial.

Secretos para contar: regalos en forma de libro

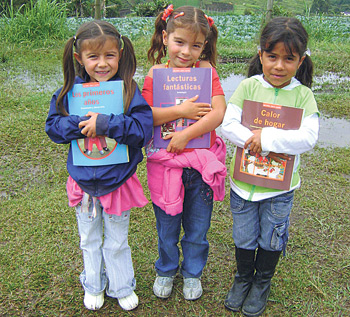

En mulas que se deslizan por barrancos filosos y atraviesan ríos caudalosos, en camperos que se hunden en el fango por carreteras de vértigo, en botes que remontan ríos tragados por la selva y la maleza, en avionetas que parecen hojitas al viento aterrizando de milagro en escampados en medio del bosque, o simplemente a pie y con su tesoro al hombro.

Conozca el trabajo de esta fundación en: www.youtube.com/user/fundasecretos

Así, como misioneros en tierras inhóspitas, llegan los talleristas de la Fundación Secretos para Contar a cumplir con su misión: entregar personalmente a las familias campesinas los libros de una colección creada, diseñada y producida para ellas por profesionales de varias disciplinas sociales.

Libros como tesoros

Hasta el momento han sido editados 12 tomos con contenidos diferentes: cuentos, recetas de cocina con los productos de sus huertas, diccionario para enriquecer el vocabulario, enseñanzas prácticas para el campo -como la manera de hacer compost, injertos o construir filtros de agua-, o historias universales y locales que dan cuenta del planeta y las características de los seres vivos. Todos tienen ilustraciones y fotografías que invitan a leerlos, mirarlos y cuidarlos como un tesoro en torno al cual se unen padres, hijos, abuelos y sobrinos. En los libros de Secretos para Contar están condensados un sinfín de conocimientos para crecer intelectual y socialmente, y mejorar la calidad de vida. Sus contenidos no son producto del azar sino seleccionados a partir de un trabajo de campo, en el que se consultó a las familias que serían beneficiarias qué saberes querían adquirir, con qué tipo de textos querían empezar a formar una biblioteca en su casa.

Pasión y vocación

Pero el trabajo va más allá de entregar los libros como si fueran un paquete que se da por cumplir. Las familias son convocadas por intermedio de las secretarías de educación municipales y las escuelas rurales. Con la ayuda de los maestros, los talleristas -con vocación a toda prueba pues son los que llenos de ánimo llegan hasta aquellos rincones- entregan los libros en forma personalizada en medio de jornadas de promoción de la lectura, talleres tan alegres que se convierten en una verdadera fiesta alrededor del conocimiento. Y cada vez que sale un nuevo tomo se reanuda la misión con las mismas familias y la misma pasión. Con programas radiales que se pasan en las emisoras comunitarias se refuerza la labor de los talleristas.

Secretos para Contar trabaja gracias al apoyo de una red de donantes de los sectores público y privado, indica María Isabel Abad, directora de proyectos de la fundación. La experiencia en Antioquia ha sido tan exitosa que se ha replicado en otros 20 departamentos del país, mediante el programa Red de Seguridad Alimentaria de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional de la Presidencia de la República.

Importante detectar a tiempo el varicocele

Puede ser un motivo de infertilidad masculina y su detección es difícil debido a que la mayoría de las veces es asintomático.

Muchos son los mitos que se tejen alrededor del varicocele, una patología que se presenta, según cifras expuestas en estudios científicos, en un 12% de los hombres, muchos de ellos sin dar síntomas nunca. En términos no médicos sería algo así como várices en los testículos, pero en una descripción precisa, se trata de una dilatación de las venas en el escroto y alrededor del testículo (comúnmente más presente en el izquierdo). Esta condición hace que el flujo de sangre se haga lento e ineficiente, impidiendo la salida de los desechos normales que dependen de este conducto para ser eliminados.La lenta circulación o la estancación en esta zona pueden ser una causa de infertilidad debido a que estos residuos se vuelven tóxicos; además, se sabe que los pacientes con varicocele presentan una temperatura mucho mayor en esta zona testicular, dificultando la correcta evolución de los espermatozoides siempre ávidos de temperaturas un poco más frescas con respecto al resto del cuerpo.Lo importante es que si se trata a tiempo el varicocele puede ser reversible. De todas maneras, el hecho de padecerlo no implica que la persona será infértil, pues esta es sólo una de la razones por las cuales se puede presentar la dificultad para engendrar un niño.La intervención correctiva es quirúrgica y mientras más a tiempo se detecte será más probable que el paciente no presente ningún tipo de problema a futuro.

Romper las barreras de la infertilidad es posible, visitando CONCEVIDAS.

Por: Juan Carlos Franco

Estamos ya metiéndonos de lleno en campaña electoral. Dentro de poco los candidatos estarán plenamente definidos para Alcaldía y Gobernación.

Y como cada 4 años, presenciamos el espectáculo habitual: Los políticos con aspiraciones buscan afanosamente ubicarse detrás del candidato con mayor posibilidad de ganar en octubre y luego nos tratan de convencer de que esos movimientos –a veces volteretas dignas del mejor acróbata- son honestos y basados en una ideología sólida y coherente.

Cada cual interpreta su papel a la perfección. Nosotros hacemos como que les creemos y ellos hacen como si nosotros les creyéramos de verdad. Y algunos son maestros en indignarse profundamente si alguien sugiere que lo hacen por mera conveniencia electoral. En fin, siempre ha sido así y no parece haber posibilidades de cambios en el horizonte.

Lo triste para El Poblado es que sus necesidades y problemas poco importarán en esta carrera. Sencillamente, las bondades de la democracia no nos ayudan: Los habitantes del Poblado somos solamente el 5% de la población de Medellín, de modo que lo que aquí opinemos seguramente no será la prioridad para ninguno de los candidatos. El Poblado participa y debate con entusiasmo, pero la verdad verdadera es que al final poco cuenta.

Si usted cree que, por ejemplo, el curioso proyecto de valorización que tanto hemos discutido aquí será importante en el debate de los próximos meses, tendrá una desilusión. Algunos candidatos tratarán de no tener posiciones muy claras, pues podrían enredarse sin mucha necesidad. Otros tratarán de pescar en río revuelto. Pero estarán tranquilos, pues la Alcaldía no se define aquí.

Si algún candidato dice que sigue con la valorización, buscarán asociarlo de lleno con la actual administración, lo cual no parece garantía de triunfo. Entonces se limitará a decir obviedades, como que hay que revisar plenamente el proyecto y seguir con lo bueno, eliminando lo malo… Resultado neto, al menos un año adicional de retraso en varias de las obras importantes.

Y el que de entrada sea enemigo político del actual Alcalde, no tendrá que hurgar muy profundo para encontrar elementales falencias en el proyecto y declarar que lo cancelará. Resultado neto, más incertidumbre. Y tal vez otro año más sin obras.

Sea como sea, la cosa pinta negra para nuestra comuna de El Poblado. Y cada día que pasa significa el ingreso de tal vez 15 ó 20 vehículos nuevos, con todo su efecto sobre la movilidad, el aire y la calidad de vida.

O sea, gracias a la incertidumbre causada por un mediocre proyecto de valorización es muy probable que las propiedades terminen desvalorizándose. Y que en adelante sea muy difícil hacer más proyectos por este mecanismo.

Y que cuando estas obras finalmente se ejecuten, su efecto sea muy poco (too little, too late”) sobre la desesperante situación de movilidad de El Poblado.

¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Fue acaso mal manejo de la actual administración? ¿Malas comunicaciones? ¿Exceso de optimismo y poca previsión? ¿Falta de liderazgo? ¿Terquedad para no cambiar a tiempo las cosas que desde el principio incomodaban a la comunidad por su falta de lógica o de justicia? ¿O será simplemente que, con tantas cosas por hacer en otras comunas repletas de votos, los problemas de por aquí inevitablemente son secundarios? Y eso que aquí se genera más del 40% de los impuestos a la propiedad.

¡Tiene que haber otra manera de hacer las cosas que resulte mejor para El Poblado!

[email protected]

[email protected]

¿Funcionan bien las glorietas de la ciudad?

Como respuesta a varias acciones populares interpuestas por la comunidad, la Alcaldía de Medellín instaló hace un tiempo semáforos en varias glorietas con el fin de darle prioridad al peatón.

¿Mal diseñadas? ¿la semaforización es la mejor solución?

Un equipo de la Universidad Nacional fue el encargado de estudiar cuatro glorietas de la ciudad. En la carrera 80 con la 30, con San Juan y con la calle Colombia, además de la de la Autopista Norte cercana a la Terminal de Transportes.

Aunque el propósito del estudio era la semaforización, para Víctor Gabriel Valencia, docente de la universidad y experto en ingeniería de tránsito, la idea era analizar alternativas para esas y otras glorietas, no solo usar semáforos sino lo que fuera más conveniente haciendo modificaciones geométricas o de señalización. De antemano Valencia aclara que “la universidad no tuvo que ver en la programación de los semáforos ni el diseño de soluciones, finalmente solo hicimos el estudio de tránsito”.

Víctor Gabriel Valencia es ingeniero civil con maestría en ingeniería de tránsito y transporte. Es del departamento del Cauca pero vive en Medellín hace más de 20 años. Trabajó en el Instituto Nacional de Transportes hace 22 años y en el Ministerio de Transporte.

El experto respondió algunas preguntas sobre los errores de algunas glorietas, su funcionamiento, la sincronización y la utilización adecuada o no de los semáforos en ellas.

¿Qué errores ve en las glorietas de Medellín?

Tengo conocimiento de la ciudad de más de 21 años. Hay de todo, desde lo geométrico hay algunas bien diseñadas como la de San Juan con la Avenida del Ferrocarril. El problema es que fueron diseñadas hace mucho tiempo para otro tipo de condiciones de esas épocas, ahora que las condiciones del tránsito son más exigentes han quedado obsoletas y las fallas se ven.

Algunas glorietas tienen demasiados carriles en su interior y eso genera desorden en la circulación. Otro factor es que la entrada a la glorieta debería tener alguna curva para transición de la entrada. Las que vienen de una recta con llegada de vehículos a velocidad alta también dificultan el tránsito y pueden provocar accidentes. Hay otras que no tienen un radio adecuado y perjudica la capacidad. Además de esos problemas hay que sumarle que falta cultura para conducir, no usan carriles de acuerdo a los destinos y a veces entran a las glorietas y salen como pueden. También influye la falta de marcación de los carriles y otro inconveniente tiene que ver con los usos del suelo, ya que vemos negocios con entrada y salida de carros en plena glorieta; eso perturba. Un ejemplo de eso era la de Don Quijote en la 80 con la 35: Tenía un acopio de taxis ahí mismo.

¿Es partidario de la semaforización de las glorietas?

Cada una de ellas tiene condiciones particulares para analizar, algunas con semáforos y una buena programación puede que sirva, otras requieren modificaciones geométricas y hay otras que las dos cosas. Tampoco es que sea un adefesio poner semáforos, en Inglaterra y Francia lo hicieron hace muchos años. Aquí lo pensaron para buscar mejores condiciones para el peatón porque las glorietas son enemigas del peatón. Los semáforos generan confianza para ellos.

¿Cómo debe ser la sincronización de los semáforos?

Debe haber soluciones no solo para horas pico sino para todo el día. Cada día es distinto y aquí hacen aforos dos o tres días y ya toman la decisión para un año entero, eso no es razonable. Por ejemplo, la programación de la glorieta de Santa Gema en la 33 con la 80 no le veo ni pies ni cabeza, los ciclos superan los normales y las fases no se ven claras, yo no la entiendo. Lo que necesitamos es programaciones que cubran las necesidades de demanda de todos los días, con sus particularidades y diferentes horarios.

Bajó la accidentalidad

Con ese argumento, además de la seguridad de los peatones y las personas con movilidad reducida, la Alcaldía de Medellín defiende la semaforización de la mayoría de las glorietas, aunque en algunas se den congestiones lógicas por hacer que los vehículos se detengan.

“La decisión de semaforizar las glorietas está avalada por fallos judiciales porque otros actores de la vía, como los peatones y las personas con movilidad reducida también requieren usar la vía de manera segura”, explicó Juan Fernando Franco, Subsecretario Técnico de la Secretaría de Transportes y Tránsito.

También informó el funcionario que la accidentalidad se ha reducido en las glorietas, citando dos ejemplos como la de la Avenida del Ferrocarril con San Juan que ha bajado en un 20%, y la de Bulerías en 10%. “La sincronización de los semáforos en las glorietas es un asunto de alta complejidad, el software que tenemos es para comportamientos de conductores de países como Alemania e Inglaterra, entonces lo que hicimos fue calcular mediante fases de prueba teniendo en cuenta que cada glorieta es diferente”, agregó el subsecretario Franco.

Según el funcionario, con la semaforización ha reducido la muerte de peatones, gran parte de la comunidad ha mostrado satisfacción y todas las glorietas están sincronizadas según las horas y las necesidades los diferentes días.

El temor estaba latente

Hasta el 10 de julio permanecerá cerrada parcialmente la Vía Distribuidora, en sentido Sur norte a la altura del puente de la calle 4 Sur, con el fin de reparar la viga averiada tras el accidente del pasado 18 junio

John Jairo Quiroz perdió tres dedos de una mano y se fracturó el cráneo, Armodio Montoya se partió la quijada y la clavícula y Carlos Durango se rompió el radio. Martín Loaiza fue el obrero mejor librado del accidente ocurrido en el puente de la calle 4 Sur sobre la Vía Distribuidora el sábado 18 de junio en momentos en que -por fortuna- las vías de Medellín estaban prácticamente desiertas por cuenta de la final de fútbol entre Nacional y Equidad: fue dado de alta y solo recibió 13 días de incapacidad por lesiones menores en la cabeza y en un brazo, el cual, por ahora, está inmovilizado.

Es el segundo hecho grave ocurrido desde que a mediados de 2010 se inició la construcción de este puente. Al finalizar el año pasado, en accidente en una de las pilonas que lo sostendrán, murió un “pilonero” y otro quedó incapacitado laboralmente. Esta tragedia no trascendió a la luz pública.

Según una Comisión Interdisciplinaria conformada por la Alcaldía de Medellín y las firmas diseñadora, constructora e interventora del proyecto, la causa del último accidente fue la falla en un tensor provisional que provocó el colapso de un tramo de 12 metros de una viga del puente. Aparte de los cuatro obreros heridos, los más asustados fueron los ocupantes de un vehículo particular que a esa hora, 6:30 de la tarde, transitaba por la Vía Distribuidora. Aunque el carro resultó muy averiado por el desplome de la viga, la familia salió ilesa.

Precisamente en la edición 438 de Vivir en El Poblado -primera quincena de junio- hicimos eco de la preocupación de varios lectores, quienes alertaron sobre los supuestos riesgos que implica la construcción del puente para los usuarios de la Regional y la Autopista Sur, al desarrollarse los trabajos por encima de los vehículos y sin protección visible. Sobre este temor publicamos la respuesta del subsecretario técnico de la Secretaría de Obras Públicas, Juan Carlos Restrepo, quien reiteró a Vivir en El Poblado que no había riesgo alguno y que Conconcreto -la firma contratista- “está cumpliendo todas las medidas de seguridad en la edificación del puente.” Tres semanas después ocurrió el accidente.

Siguen las preguntas

De acuerdo con el ingeniero civil Ignacio Arbeláez, presidente de la Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores de El Poblado en el proceso de valorización, este miedo ante la estructura en voladizo sobre la Distribuidora y la Autopista Sur también se manifestó en la última reunión del Comité Ciudadano de Obra, instancia veedora de la construcción del puente de la calle 4 Sur y en la cual tienen asiento representantes de Conconcreto, la Alcaldía, unidades residenciales vecinas al proyecto y propietarios de El Poblado.

No obstante, el ingeniero Arbeláez, con amplia experiencia en la construcción de puentes, aseguró que el mismo sistema que se está utilizando en la 4 Sur es el que se usa en las principales ciudades del mundo para edificar puentes atirantados. Es decir, no se suspende el tránsito para construirlos ni se hacen obras falsas para sostenerlos.

Así mismo, el Secretario de Obras Públicas, Sebastián Álvarez, indicó que “este método constructivo está planteado para evitar cerrar las vías y no parar la operación del metro. Todo lo teníamos completamente medido. Si fuéramos conscientes de que estábamos poniendo en riesgo la vida de las personas nunca lo hubiéramos hecho.”

Aunque según esto el sistema en sí no implica riesgos, poco importa ahora porque lo cierto es que algo falló y ocasionó un accidente grave, con consecuencias irreversibles para algunos, como la amputación de tres dedos, y que de haber habido más tránsito por la Vía Distribuidora, muy seguramente el resultado hubiera sido más trágico. De acuerdo con lo que determinó el Comité Interdisciplinario, lo que falló fue un tensor provisional, uno de los que se ponen mientras se instala el tirante definitivo. Manifiestó el Secretario de Obras Públicas que tanto los tensores provisionales como los permanentes tienen certificados de calidad y son fabricados por empresas extranjeras. Si esto es así, ¿por qué falló entonces un tensor auxiliar? ¿Hubo error humano en su instalación? Son preguntas todavía sin respuesta. Mientras tanto, una de las medidas correctivas tomadas por la Secretaría de Obras Públicas, máximo vocero en este tema, fue la suspensión del uso de los tensores provisionales, para instalar de una vez los definitivos.

Sebastián Álvarez, Secretario de Obras Públicas

500 fotomultas al día

Convencido de ello, el secretario de Tránsito de Medellín, Rafael Nanclares, sostiene que el fin de todas las medidas que toman en cuanto a movilidad es culturizar a la ciudadanía y salvar vidas

Aunque algunos se resisten a creer que las fotomultas llegan a su casa y estas tienen el mismo peso que un comparendo realizado por un agente de tránsito en las vías, para la Secretaría de Transportes y Tránsito este es solo uno de los elementos que integran el Sistema Inteligente de Movilidad (SIMM), con el que pretenden reducir la accidentalidad, proteger vidas y aprovechar mejor las vías existentes en Medellín.

Además de mejorar la calidad del transporte público colectivo, el Municipio le apunta a formas de información como las redes sociales en Internet, para que sus seguidores se enteren en tiempo de real sobre las diferentes novedades, choques y cierres en las calles. También hace parte del SIMM la optimización de semáforos, que permitirá tener toda la red de la ciudad mejor calibrada y para eso están en proceso de contratación con un equipo especializado; los paneles de mensajes variables que serán instalados en partes altas de las vías con información para que los usuarios reduzcan velocidad, se enteren de tacos y tomen desvíos sin necesidad de quedarse esperando; y el control de flota que se trata de instalar aparatos dentro de los buses para saber su posición, que no tengan sobrecupo, no excedan la velocidad, que paren en los paraderos y que no abandonen la ruta, con el fin de mejorar el servicio para los usuarios. El otro componente del Sistema Inteligente de Movilidad son las fotomultas con el apoyo de sofisticadas cámaras que vienen siendo instaladas por toda la ciudad. Al día generan unas 500 fotomultas y las cámaras serán periódicamente rotadas a otros puntos claves.

Rafael Nanclares, secretario de Tránsito de Medellín, explicó más detalles sobre las fotomultas y las estrategias de movilidad.

¿Cómo reducir los accidentes en Medellín?

La Organización Mundial de la Salud dice que disminuyendo las velocidades y por eso las fotomultas también. A menor velocidad el choque es mas suave y hay menos probabilidad de morir o quedar herido. Por ejemplo en la Avenida Regional, el carril de la izquierda más cerca del río no puede exceder los 80 kilómetros por hora, el de la mitad 70 y el de la derecha 60. En la Distribuidora los 3 carriles tienen límite de 60. En la ciudad no tenemos vías con especificaciones para andar a 100 kilómetros por hora, ir a esa velocidad aquí es una irresponsabilidad total. También promovemos el uso de elementos de protección y combatimos la conducción en embriaguez, con operativos hemos logrado reducir en un 34% los accidentes por esta causa.

¿Para qué las fotomultas?

Por medio de la instalación de cámaras para monitorear. Con este sistema si usted no va a la velocidad permitida, es muy probable que le llegue una fotomulta a su casa. La idea es reducir la accidentalidad y multar si se pasan un semáforo en rojo, si hay invasión de la cebra, parqueo donde no se puede, contravía o incumplimiento del pico y placa. Las fotomultas nos ayudan a controlar la ciudad, las normas de tránsito no las inventamos nosotros ayer, el Código Nacional de Tránsito es de estricto cumplimiento, son normas básicas de convivencia para que la gente no se mate en las vías.

¿Cómo funciona el proceso de fotomultas?

Las cámaras son automáticas, funcionan de 5 de la mañana a 10 de la noche. Apenas detecta una infracción toma la foto que se va para donde un agente de tránsito que la mira y la valida, aunque la cámara está perfectamente calibrada. Cumplimos con todo el protocolo jurídico y técnico que se exige en Colombia. A la persona le llega en 4 días a la casa pero también los estamos llamando por teléfono. Hacemos todo el proceso de notificación y si la persona no está de acuerdo, se hace el mismo proceso que con las multas, viene a la Secretaría y pide audiencia.

¿Falta cultura en la ciudad?

Las normas son para cumplirlas y es algo que tenemos que aprender de los países desarrollados. Cuando las sociedades respetan las normas de tránsito se va creando respeto a la norma, este es nuestro trabajo y lo hacemos con muchas ganas porque estamos salvando muchísimas vidas, si queremos ser una sociedad organizada con niveles de calidad de vida altos, pues hay que cumplir la norma. Es un tema de respeto por el otro, es que cuando usted va en exceso de velocidad no es que este irrespetando a la Secretaría de Transportes y Tránsito, está irrespetando a toda la ciudad; el día que se choque mata a alguien y eso es inaceptable.

¿Esas cámaras también sirven si hay un hecho de inseguridad?

No porque hay cámaras para seguridad que las tiene la ESU, Empresa de Seguridad Urbana. Las de nosotros son cámaras especializadas, porque tiene que hacer lectura de la placa y medir la velocidad; si las movemos para mirar otras cosas se descalibran. La ESU está haciendo gran inversión en cámaras de la ciudad para seguridad, tienen al rededor de 400. De todas formas ellos tienen acceso a la información de nosotros, si pasa algo se comparte, pero las nuestras no se mueven para eso.

Pérdida de confianza

¿Qué se puede decir de la capacidad de gestión de las personas que han estado al frente del Municipio de Medellín y después de 7 años y medio estudiando soluciones a los problemas de movilidad de El Poblado y la posibilidad de construir unas obras viales para financiarlas por el sistema de valorización, finalmente no han salido con nada? Para que no haya malos entendidos, no salir con nada es dejar lo poco que se ha avanzado en estos años en manos de una decisión política del próximo gobierno que puede llegar a ser alguna de estas alternativas: Descartar lo que se ha hecho y volver a empezar; cancelar todo y dejar las cosas así; estudiar todo lo que se ha hecho para decidir qué hacer, si seguir, si replantear, etcétera.

¿Qué se puede decir entonces? Los problemas de movilidad que había en 2004 no son los mismos que hay en 2011. Y no son los mismos, para peor. Durante el gobierno de Fajardo, la discusión giró la mayor parte del tiempo en torno a la formulación del Plan de Ordenamiento de El Poblado, en la definición de una lista de obras para soluciones de corto, mediano y largo plazo para el problema de la movilidad, y si se harían por valorización. La lista de obras para soluciones de largo plazo quedó aplazada igual que la decisión sobre la valorización.

En este gobierno, que terminará el próximo 31 de diciembre, deberá tratar de hacer la mayor parte de las cosas que le faltan del plan de desarrollo, en medio de la campaña política que terminará en octubre, y desde ahí, con la sombra de los proyectos y promesas del candidato ganador de las elecciones. Eso significa, en la práctica, que proyectos del tamaño e importancia del de valorización, si a esta fecha no estaba en marcha, en lo que queda de tiempo, no podrá hacerse. ¿Qué se puede decir entonces?

Queda preguntarse, asumiendo que no se trata de un simple caso de ineficiencia e incompetencia en la gestión pública, si la discusión de los últimos tres años entorno a la oportunidad del sistema de valorización, a la lista de obras para construir, a la definición de la zona de citación, al monto del aporte del Municipio, a quién paga los accesos del puente de la calle 4 Sur, etcétera, era la verdadera discusión. Cuesta creer que solo estemos hablando de gestión ineficiente.

La imaginación salió a volar desde hace varias semanas por la falta de información sobre la suerte del proyecto de valorización. Si en realidad se quisiera proteger el trabajo de los últimos tres años y medio, para no dejar todo en manos del azar de la campaña electoral, en la Alcaldía ya habrían tomado decisiones al respecto. Pero no, los problemas de movilidad, el motivo de todo este enredo, son hoy, probablemente, menos graves que los del año entrante, como eran menos graves los de 2004 que los de 2011. ¿No hacer nada será solo mala gestión o será otro el motivo para la inmovilidad administrativa? El daño a la confianza de la ciudadanía en el Municipio ya está hecho.

Por: Carolina Zuleta Maya

Hace unos días vi un programa de Oprah Winfrey en el que entrevistó a Jacqui Saburido. Aunque su historia me hizo llorar y doler el corazón, también me dejó un mensaje que me parece que hay que compartir. Aquí está su historia.

Jacqui es una joven venezolana que decidió irse a vivir a USA para aprender inglés. Una noche después de una fiesta sufrió un accidente que cambió su vida para siempre. El 19 de septiembre, 1999, Reggie Stephey, un joven de 18 años salía de otra fiesta, manejando su carro después de haberse tomado algunos tragos. El carro de Reggie chocó contra el carro en el que iban Jacqui y sus amigos. Ella quedó atrapada cuando el carro se incendió y el fuego quemó el 60% de su cuerpo. A pesar de que los médicos no creyeron que fuera sobrevivir, hoy, después de más de cien cirugías, ella está viva. Jacqui antes del accidente, era una mujer linda, como todas estas jóvenes que vemos caminando por nuestra ciudad. Hoy debido a sus quemaduras perdió su pelo, sus orejas, su nariz, los dedos de sus manos y casi toda su visión. No puedo negar que al ver su foto después del accidente, pensé: ¿En un mundo donde las mujeres son valoradas y evaluadas por su belleza, como alguien que se ve como ella puede encontrar la fuerza para seguir adelante? Sin embargo, Jacqui con su increíble espíritu y con el apoyo de su familia, ha hecho que su vida cobre un sentido diferente. Después de ver la entrevista completa, de oírla hablando, riendo y abrazando a la mamá del joven que causó el accidente, pude verla como el gran ser humano que es. Y después la pregunta que me hice fue: ¿Quién soy realmente? ¿Un cuerpo, una cara o mucho más que eso? En la entrevista ella dijo que a pesar de todo lo que ha pasado, se sigue sintiendo la misma persona. Ahora Jacqui invierte gran parte de su tiempo compartiendo su historia para que todos tomemos consciencia de lo grave que es manejar con tragos, de cómo una decisión que tomamos en un instante al salir de una fiesta puede cambiarnos la vida para siempre.

La historia de Jacqui también nos deja una lección aún más profunda, un mensaje que también comparte el libro “Un Hombre en Busca de Sentido”, escrito por Viktor Frankl, – la libertad más grande del ser humano es elegir su actitud frente a cualquier situación. Todos tenemos problemas, cosas que nos entristecen, de las cuales nos quejamos, pero después de ver la historia de Jacqui estoy aún más convencida que está en nuestras manos, y en las de nadie más elegir cómo queremos vivir: positivos y con sentido, o sintiéndonos derrotados.

[email protected]

Outsourced

Todd Dempsy ha sido reasignado a la India para trabajar en un call center de una empresa norteamericana. El choque cultural será solo el inicio de sus problemas con un equipo de trabajo muy diferente a él.

El miércoles 6 de julio a las 8:30 p.m. se estrena por el canal Warner la serie Outsourced, una nueva comedia cuya trama transcurre en una compañía de ventas por catálogo, Mid America Novelties, especializada en artículos divertidos como cojines chistosos, pollos de plástico, anteojos bizarros y billeteras de tocino, entre otros. El problema es que el centro de atención al cliente ha sido trasladado a la India. Ese es el destino de Todd Dempsy, un joven ejecutivo de ventas reasignado para gerenciar el nuevo call center en Asia, donde pronto se complicará su vida al conocer a su compatriota Charlie, a cargo de la oficina descentralizada de otra firma. El equipo de Todd está conformado por un grupo de trabajadores que desconoce todo lo relativo a la vida occidental, así cada día es un desafío para Todd, mientras intenta hacer de su equipo una unidad eficiente, pese a las dificultados que plantea el choque de culturas.

Los Niños Robados de Nepal

La actriz Demi Moore se une al Proyecto Libertad de CNN para promover la lucha contra la trata humana a través del documental Nepal’s Stolen Children (Los Niños Robados de Nepal) que se estrena el domingo 26 de junio a las 7:00 p.m.