Cuando en la segunda mitad del siglo XIX, el grupo de jóvenes artistas que decidieron identificarse como “impresionistas” se plantearon los fundamentos de su visión de la realidad, creyeron que el mundo moderno solo podía entenderse como cambio constante. Los ambientes aldeanos y rurales parecían cosas del pasado, devoradas por el vértigo de las metrópolis que se habían desarrollado por el empuje de la Revolución Industrial. El mundo había abandonado la estabilidad para convertirse en puro devenir.

Cuando los impresionistas quieren expresar el cambio, centran su atención en la luz que manifiesta de manera contundente la fugacidad de la existencia y del paso del tiempo. El problema es que se trata de algo sutil y casi imperceptible que escapa a la sensibilidad de la mayoría de nosotros. Es difícil imaginar la capacidad perceptiva de Claude Monet quien afirmaba que podía darse cuenta, a lo largo de una mañana de verano, que la luz y los colores cambian en apenas 10 minutos; y más difícil todavía es comprender cómo lograba plasmar esa transformación en sus pinturas luminosas.

Los intereses de Pablo Guzmán (San Agustín, Huila, 1987) son, seguramente, muy distintos a los de los impresionistas: porque mientras que ellos buscaban representar la apariencia del reflejo de la luz sobre los objetos, Pablo Guzmán investiga acerca de las relaciones del color con el espacio sobre el plano del cuadro. El de aquellos era un interés mimético, imitativo; el suyo es un proceso poético y de sugerencias conceptuales. De todas maneras, los une la sutileza perceptiva y la capacidad de traducirla en colores al óleo extendidos sobre el lienzo y, por eso, la comparación de ambos procesos puede resultar ilustrativa.

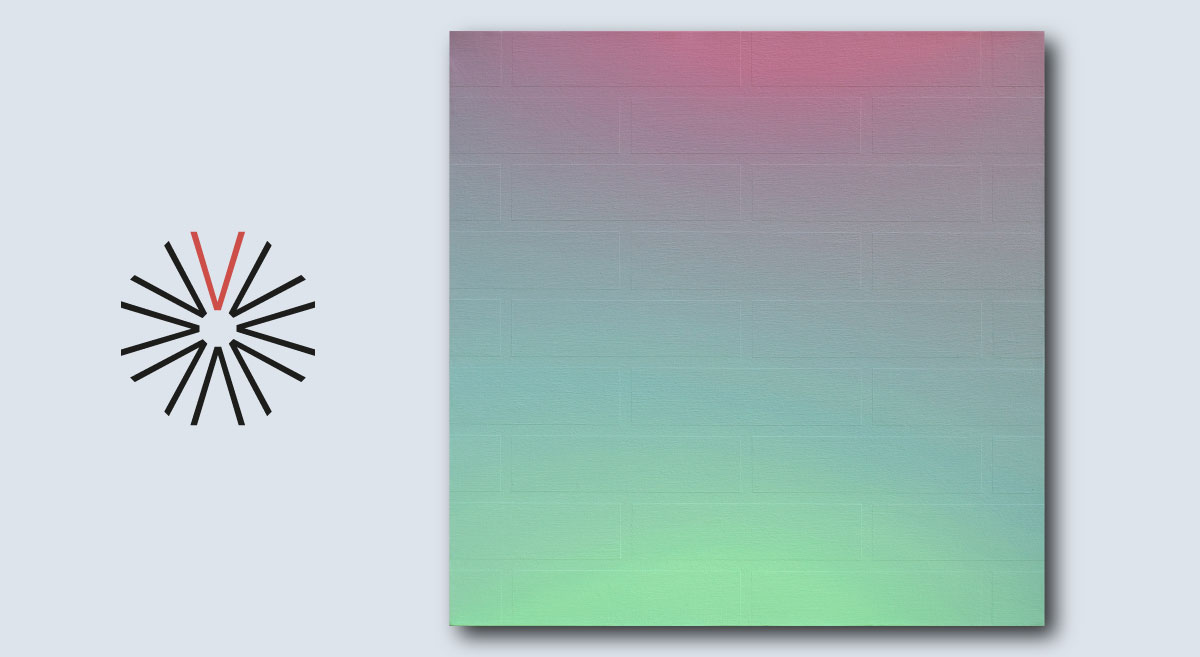

Sin embargo, como es habitual en el arte contemporáneo, la obra de Pablo Guzmán se mueve en un registro extremo que renuncia a los apoyos que los objetos particulares brindaban a los artistas el siglo XIX: ya no hay árboles, campos o personajes más o menos sólidos que posibiliten la encarnación de la luz o que le sirvan de pantalla, sino que el artista se sumerge en atmósferas impalpables donde resulta imposible establecer diferencias entre la luz y el color – luz coloreada o colores luminosos -, inasibles pero reales y presentes.

También aquí se busca la fugacidad, pero con un afán exacerbado que, en cierto sentido, permite recordar la serie de la Catedral de Rouen, de un Monet que, casi como en una especie de performance sobre la práctica de la pintura, parecería estar cambiando de lienzo a medida que la luz cambiaba a lo largo del día sobre la fachada gótica. Pero en Pablo Guzmán no hay pantallas sino profundidades, espacios generados por el color luminoso que, incluso, renuncia a las altas texturas, lo que hace más inmaterial el conjunto. Porque, aunque damos la atmósfera física como un hecho cierto e inmutable, también tenemos la experiencia de días con un azul que llega hasta el infinito y otros en que el cielo se nos viene encima, además de las variaciones del alba y del atardecer. Todas las luces y colores son posibles.

Pablo Guzmán presenta estas pinturas en un “continuo” en el que reconoce un cierto carácter musical; en palabras suyas, “una base armónica que apoya y complementa la línea melódica”. Es como si cada cuadro de la serie recogiera un trozo de cielo, a veces en relación cercana con sus vecinos, de tal manera que el conjunto se expande horizontalmente y, al mismo tiempo, nos revela diversas profundidades del espacio y variadas densidades de color. En última instancia, más allá de la certeza de que se trata de colores creíbles, lo que interesa es la posibilidad de crear espacios y profundidades sin dibujos ni perspectivas.

Es una obra abstracta, pero a la vez plenamente figurativa; etérea, pero con una extraña solidez; realista, pero también imposible; simple, pero inquietante. Porque, en efecto, bajo la capa de color que se identifica con la superficie del lienzo se percibe una retícula, como si en lugar de ver una tela estuviéramos ante un muro pintado con colores que no logran ocultar del todo los ladrillos del fondo. Y, entonces nos damos cuenta de que no hay cielo ni espacio.

Y así, en definitiva, Pablo Guzmán nos revela también aquí sus preocupaciones de siempre acerca de los vínculos entre realidad y fantasía, entre lo tangible y lo ilusorio.