Durante gran parte de la historia se entendió que la esencia del arte era la imitación de las apariencias sensibles del mundo. De allí se derivó un juicio crítico que identificaba la calidad artística con la habilidad técnica para reproducir esas apariencias; una habilidad que idealmente nos hacía creer que estábamos frente a las cosas mismas y no ante una abstracción que pretende satisfacernos con la ilusión de conocer la capa más exterior de la realidad.

No es un problema menor. Ya desde el mundo griego muchos pensadores rechazaron el arte porque lo consideraban como un hermoso engaño que nos alejaba del verdadero conocimiento de lo real; y, de forma paralela, veían que la habilidad técnica era, sobre todo, un recurso mecánico que, si no se ponía al servicio del pensamiento, se convertía en el mayor obstáculo para darle sentido al trabajo artístico.

Contra el privilegio de la habilidad en la imitación, se ponía el énfasis en la capacidad de crear o de construir que se definía con la palabra griega poiesis, de la cual se deriva poesía, que en ese sentido no es la habilidad de hacer versos sino el proceso de lograr que una cosa que no existía empiece a existir. Aunque pueda parecer que el resultado es similar, en ese proceso poético el creador pone el énfasis en la creación del sentido, que se convierte en la esencia del trabajo artístico.

novillos en sus aguas bravas…”.

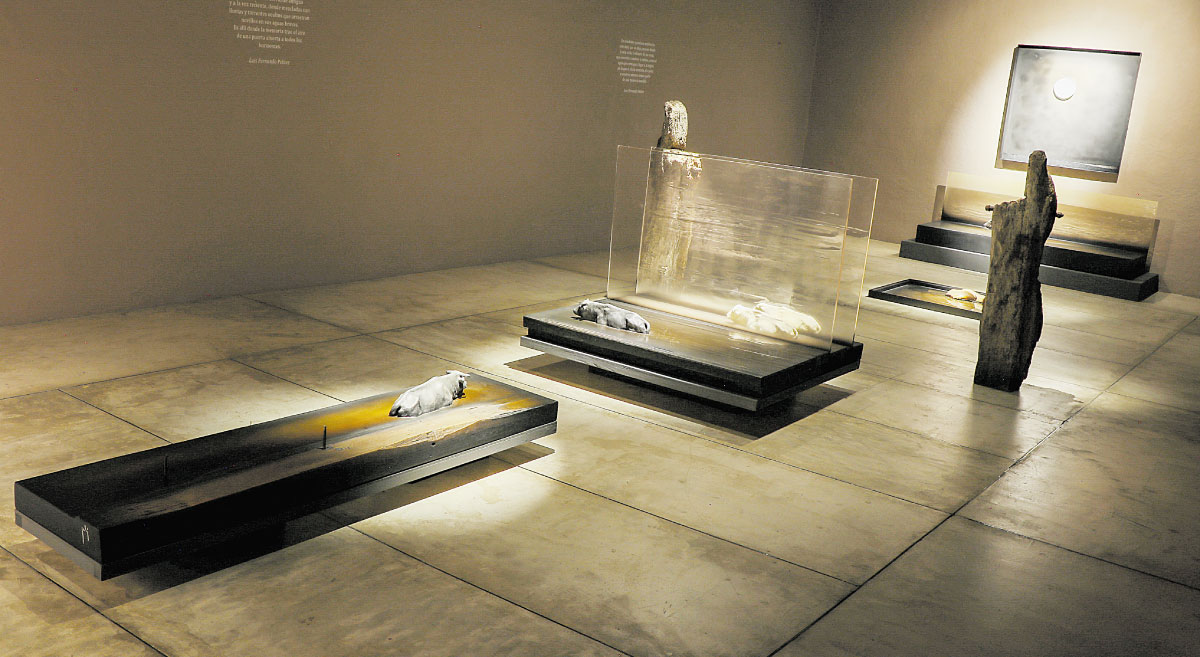

Más allá de la asombrosa perfección técnica de sus obras, Luis Fernando Peláez (Jericó, 1945) crea un universo poético a partir de la experiencia del tiempo. Del tiempo que pasa es el título de su exposición en el Museo MAJA de Jericó. Obras en las cuales, quizá como dos caras de una moneda, es posible acercarse a la experiencia y a la creación poética.

En cuanto experiencia, no se trata de constatar el paso mecánico de las horas y los días, sino, más bien, de percibir hasta el fondo que somos seres inmersos en un tiempo que nos constituye; somos lo que hemos vivido; y, sin que sea un juego de palabras, también nos damos cuenta que vivimos lo que hemos sido. Porque, por una parte, somos el resultado siempre incierto de múltiples experiencias que muchas veces no podemos controlar; es como si dijéramos “lo que me ha ocurrido me ha traído a lo que soy”; pero, por otra parte, desde lo que somos, vivimos el pasado y eventualmente nos aproximamos a buscar su sentido, a intentar comprender lo que ha significado para nosotros.

Y en esa búsqueda, donde la memoria es el mismo tiempo el objetivo y el medio de la mirada, Luis Fernando Peláez descubre su universo poético que se enriquece ahora, cada vez, con los hallazgos y sugerencias del recuerdo y de la experiencia del tiempo. Seguramente se puede seguir a través de hitos fundamentales de su trabajo, en exposiciones como Lluvia, El río, Volver y ahora Del tiempo que pasa que, por lo demás, nos llevan por diferentes territorios.

Una conciencia tan profunda del paso incesante del tiempo, siempre distinto pero que muchas veces parece ser el mismo, del desvelamiento de las experiencias, de la acumulación y alternancia de los recuerdos, en definitiva, una conciencia tan profunda de la vida, en la creación de Luis Fernando Peláez está necesariamente ligada a la palabra. Y, también en este caso, en un doble sentido; por una parte, por su dedicación a la escritura poética; y, por otra, si es que puede hacerse una abstracción y considerar solo su obra plástica, por las historias que cada detalle de su trabajo insinúa permanentemente a quien se aproxima a él. No se trata de grandes relatos sino apenas de breves relámpagos que iluminan también nuestra memoria y, quizá, propician en cada uno de nosotros recuerdos particulares que no necesariamente coinciden con los del autor. O, si se quiere, Luis Fernando Peláez nos presenta hallazgos en su memoria que eventualmente remiten a otros que quizá estaban perdidos en la nuestra.

Toda la exposición, además, está envuelta en un ambiente oscuro pero sabiamente iluminado que genera una experiencia de conjunto, más que destacar obras aisladas. Se refuerza así la sensación de que, en cierto sentido, la memoria es el rayo de luz que ilumina el tiempo que pasa.

Pero quizá conviene regresar a nuestro punto de partida: aquí el interés básico no está puesto en la exactitud del parecido sino en la creación de un universo de sentido que se propone como una posibilidad de vislumbrar el curso de nuestra propia existencia.