Llegar ante Notre Dame y admirar las torres de su fachada principal; atravesar el Sena para ganar distancia y poder observarla de lado, descubriendo la magnitud de la construcción; girar desde lejos alrededor del magnífico ábside y, quizá desde la Isla de San Luis, quedar absorto con el bosque de arbotantes; tener la sensación de que se trata de una especie de buque fantástico varado en el centro de París; y, al fin, sumergirse en la suave penumbra de sus bóvedas: tal vez ese es uno de los sueños de cualquier viajero.

La imagen de la catedral Notre Dame está tan profundamente vinculada con la ciudad que parece imposible imaginar la una sin la otra; de hecho, junto a la Torre Eiffel, la catedral es uno de los símbolos esenciales de París y nadie cree posible conocer la Ciudad Luz sin acercarse a esos dos monumentos.

Sin embargo, el terrible incendio que casi la destruye el 15 de abril de 2019 generó un impacto tan profundo en el mundo entero, más allá de límites geográficos, político o religiosos, que resulta imposible explicarlo solo por el interés de los viajeros. Quizá todos hicimos propias las palabras del Presidente Macron: “Se está quemando una parte de nosotros mismos”. Como ocurre con muy pocos monumentos, lugares o eventos del mundo, frente a la catedral de Notre Dame hemos desarrollado un excepcional sentido de pertenencia y de cercanía que nos hace comprender que no se trata solo de un templo o de una bella arquitectura sino que es una parte esencial de nuestra condición humana, un sentimiento que se hace más intenso en medio de la tragedia.

Por eso, resulta tan increíble imaginar que hace menos de doscientos años la catedral hubiera estado a punto de ser demolida, corriendo la misma suerte de muchísimos edificios medievales. Así, por ejemplo, la gigantesca Abadía de Cluny, que era la construcción más importante de toda la arquitectura románica y la más influyente del mundo cristiano medieval después del papado romano, fue casi totalmente borrada del mapa en el curso de la Revolución Francesa.

Lea también: El Cristo de Osios Lukas: una mirada penetrante

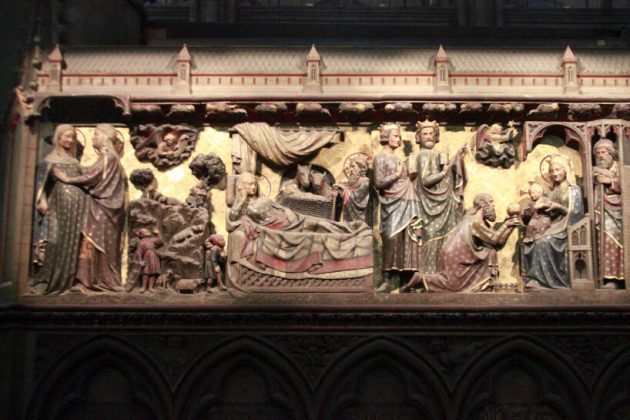

Y Notre Dame estuvo a punto de correr la misma suerte. Sobrevivió a duras penas el período revolucionario cuando, por ejemplo, la galería de los reyes fue destruida a cañonazos porque la turba creía que se trataba de una exaltación de los monarcas franceses cuando, en realidad, hacía referencia a la genealogía de Cristo en los reyes de Judá con la cual se abre el evangelio; se perdió gran parte del tesoro, los bronces de la catedral fueron fundidos para hacer cañones y el plomo de las cubiertas para hacer balas.

Pero, además de la condición del edificio, en las primeras décadas del siglo XIX el arte oficial estaba cargado de ideas clásicas, que se consideraban como las más propias de una Francia cartesiana, “clara y distinta”, mientras que el mundo medieval, el del románico y del gótico, se veía como una “edad oscura” y extraña al espíritu nacional, creadora de construcciones monstruosas, desproporcionadas y sin sentido.

A Notre Dame la salvaron la historia y la literatura. Hacia 1830 se levanta un interés creciente por la Edad Media, producto de una confluencia de eventos políticos, estéticos, históricos y culturales. La Revolución de 1830, que quiere romper definitivamente con las ideas imperiales y borbónicas, comprende que ello implica dejar atrás los paradigmas clasicistas que no son propios de la historia francesa sino del mundo grecorromano y se abre a la revisión del propio pasado y a la exaltación romántica de las emociones.

Y cuando en 1831 aparece la novela de Víctor Hugo, El jorobado de Nuestra Señora de París, la catedral recupera su importancia en la conciencia de la nación. Entonces se empieza a comprender que el edificio es un universo de símbolos que se hunden en la más antigua historia de Francia y que, a toda costa debe ser recuperado del penoso estado en el que se encuentra. En realidad, estaba naciendo un renovado interés por el arte gótico que se extiende por todo el mundo y lleva a reemprender la construcción de numerosas catedrales inconclusas desde los siglos XV y XVI.

Si no hubiera sido por esa coincidencia de historia y de literatura, en el lugar de Notre Dame se alzaría hoy una construcción totalmente distinta, pero, seguramente, sin el peso humano y espiritual de la vieja catedral.

Pero será necesario esperar hasta 1845 cuando comienza la restauración de Notre Dame dirigida por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc.

El trabajo de Viollet-el-Duc en Notre Dame constituye uno de los capítulos más interesantes de la historia de la arquitectura en los últimos doscientos años. Aunque, de nuevo, todo aquí es paradójico: un trabajo fundamental, de extraordinaria trascendencia que, sin embargo, hoy quizá sería inaceptable.

Por una parte, al restaurar un edificio él no quería simplemente recuperar las formas originales sino que buscaba llevarlo a la situación ideal que, desde su punto de vista, habría debido presentar en el caso de que hubiera sido realizado a la perfección; por eso Carcassone, también restaurada por él, es una perfecta ciudad medieval de leyenda que nunca existió en la realidad antes de Viollet-le-Duc. Es cierto que liberó la catedral de numerosas intervenciones anacrónicas realizadas a lo largo de los siglos, especialmente siguiendo las ideas barrocas de la época de Luis XIV, pero también introdujo muchos elementos de su propia cosecha, entre otras la alta flecha que cayó en el incendio del 15 de abril (de hecho, parece que quería construir pináculos similares sobre las dos torres de la fachada principal pero los recursos financieros no alcanzaron), las famosas gárgolas, muchas estatuas y detalles arquitectónicos, además de eliminar todas las construcciones que la rodeaban. En realidad, la Notre Dame de Viollet-le-Duc no había existido antes.

Pero, por otra parte, la restauración le permitió a Viollet-le-Duc comprender la funcionamiento estructural de la arquitectura gótica lo que, unido al uso de nuevos materiales, posibilitará el desarrollo de la arquitectura moderna: conceptualmente, Notre Dame y la Torre Eiffel son parientes muy cercanas y parte de su fascinación es la unión absoluta de lo antiguo y lo nuevo que revelan ambos monumentos.

Empieza ahora la compleja tarea de la restauración de Notre Dame. Por fortuna, en las catedrales góticas el tejado está separado de las bóvedas y aunque, por desgracia, se perdió el “bosque” de robles que lo sostenía y que, en buena medida, procedía de la intervención del siglo XIX, la estructura general parece estar a salvo. Seguramente deberá ser sometida a complejas consolidaciones y superar los debates técnicos y académicos sobre el tipo de restauración que debe hacerse, lo que depende en gran medida del resultado que quiera lograrse.

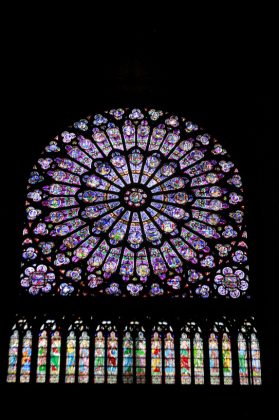

Quizá esté equivocado. Pero creo que una inmensa mayoría quisiera volver a tener una catedral de Notre Dame viva como la que heredamos de Viollet-le-Duc y no solo la perfecta restauración de una ruina. Creo que todos lo esperamos: tanto quienes hemos tenido la fortuna de caminar en la suave penumbra de la catedral, matizada por los destellos de colores de sus vitrales, como aquellos que han soñado alguna vez en experimentar su abrazo.