Por María Isabel Abad Londoño / [email protected]

Fue Mercedes, su mamá, quien le entregó María, de Jorge Isaacs, para aquietarlo. A los quince años, había desobedecido la inmovilidad que le imponía una cirugía de apendicitis, integrándose al que recuerda como un partido de fútbol infinito con todos los amigos del barrio en el parque de Conquistadores, frente a su casa. Por la travesura, se le había infectado la herida.

“¿Mamá, mamá, María se va a morir?”. “Espere… espere…”, le respondía ella. Noches antes no había parado de leer a Miguel Strogoff, de Julio Verne, a pesar de la hora. A esta experiencia fundacional como lector la denominaría después, mucho después, en la recepción del grado Honoris Causa en Ciencias Humanas que le otorgó la Universidad EAFIT, como “La noche del asombro”.

Al cabo de los días la infección sanó, pero él, en lugar de querer ser futbolista del Medellín, quedó para siempre como un letraherido, es decir, como alguien atravesado por la pasión extrema hacia la lectura. Después llegaron toda clase de textos: los del Almanaque Mundial, los de Selecciones y de pronto, un golpe: el libro Demian, de Hermann Hesse. “Cuando descubrí que el malo no era Caín, sino que pudo haber sido el otro, se me movió el piso”. Luego, recuerda como un knock out, La historia universal de la infamia, de Borges.

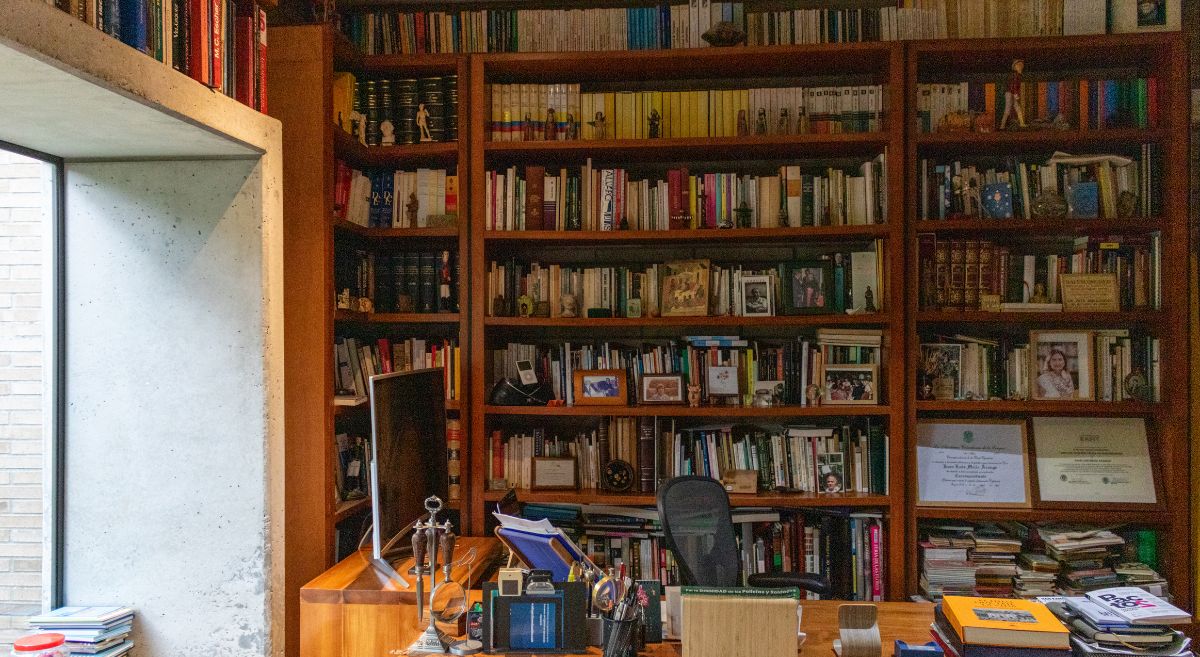

“Lo leí al frente del mar de Coveñas, con mi hermano del alma, Mauricio Restrepo”. A Borges lo leería después completo y lo honraría en la vida no solo convirtiéndose él también en un hombre biblioteca, sino emulando, en alguna medida, la memoria de uno de sus personajes: Funes, el memorioso.

Los libros le dieron en ese momento una nueva identidad. Y atrás, en esa memoria con tan pocos olvidos, quedaron los días en el barrio, el nombre de cada uno de los árboles y las flores de su finca de infancia en lo que hoy es San Javier. Allí quedó grabado el gesto de su papá cuidando las orquídeas y también las respuestas de su mamá cuando le admiraban el jardín o cuando la regañaban por contemplarlo tanto a él, único hombre entre dos hermanas.

-Doña Merce, ¿Es que usted le habla a las plantas?

Y ella: -No, yo no les hablo… yo las escucho.

-Doña Merce… no tanto… no tanto…

Y ella: -Pero si a nadie le ha sobrado amor.

La ciudad en la que vivía entonces estaba llena de contradicciones. En el colegio San Ignacio convivían los postulados del franquismo con los de la teología de la liberación. Después la Facultad de Derecho que eligió quedaba muy cerca de la Librería Continental, atendida por Guillermo Vega. Recién casado con Luz Stella González, “La Mona”, su aliada en la vida, montó una oficina jurídica con su amigo Jaime Arrubla.

Y su papá, por fin, pudo inflar el pecho. Como abogado de una transportadora, tuvo que perseguir piratas terrestres por todo el país. Tal vez, en ese momento, a su memoria con pegatina, quedaron adheridas las cordilleras, las llanuras, los piedemontes y los ríos con sus nombres, una geografía que recorre en sus historias, no desde las vías troncales, sino desde los senderos de los naturalistas, los caminos de los colonizadores y las trochas de esos contrabandistas que persiguió.

De las leyes a la cultura

Pero pronto dejó el camino del Derecho cuando aceptó, en 1979, dirigir la Biblioteca Pública Piloto. El pecho de su padre se desinfló y entonces empezó la euforia. La Piloto fue, bajo su liderazgo, un astro importante en una constelación de fenómenos culturales de esta época en la que hubo un cruce feliz entre la memoria y la imaginación, cuando se reunían grupos de Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena a producir arte y pensamiento.

Y durante este tiempo descubrió otra pasión: contar la historia cultural de Antioquia, cuyo vacío advirtió en las conferencias sobre Estudios Regionales. Sin embargo, tuvo que guardar durante muchos años este interés, en un cajón que solo abriría de manera intermitente, para dejar algunos apuntes o producir artículos esporádicos.

En esa época también desembocaron en él tres grandes legados como ríos caudalosos de la memoria colectiva a la suya, joven y atenta, que a la larga le darían la presencia que hoy es: el legado de la cultura, el legado del servicio y el de la educación.

El primero le llegó por la vía de Fernando González hijo (grande y olvidado) y de Manuel Mejía Vallejo. “Yo estaba muy joven y ellos eran mucho mayores que yo, así que pude ir como asimilando todo ese pasado de la cultura que me venía de primera mano”.

Manuel dirigía el legendario taller literario en la Piloto y se volvería para él en uno de sus tres padres adoptivos. “Maestrico, no vas a escribir por quedarte burocrateando”, lo regañaba al final de las fiestas de Ziruma o de la Galería Finale, templos festivos en ese momento. El segundo, el legado del servicio, le llegó gracias a Nicanor Restrepo: “El doctor Nicanor fue otro papá para mí. Nunca fui capaz de decirle Nicanor”.

“¿Y cuál era su magia?”.

“Ve, él te ponía en condiciones de igualdad inmediatamente. Se bajaba de ese pedestal y estaba al nivel de uno. Para un líder eso es fundamental. Como decía la Yourcenar en Las Memorias de Adriano: “Siempre traté lo mismo al emperador de Siria que al más humilde de los funcionarios del Estado”.

Un día me mostró en la sala de juntas un papel inmenso. Era la matriz con mujeres en la obra de Jorge Amado… Me enseñó además que no hay mayor satisfacción para una persona que lo que le han encomendado lo devuelva enriquecido y con sentido social. Y en el tema de la paz… en eso, nos dejó mucho…”.

Y el tercero de los legados, el de la educación, le llegó de la mano de su suegro, el maestro Humberto González, con quien fundó, en 1996, el Colegio Horizontes, que hoy dirige La Mona, heredera directa de esta tradición. “Cuando uno es joven”, me decía él, “uno debe ser amigo de los adultos, pero cuando sos adulto, debés estar cerca de los jóvenes porque te dan esperanza y vida”.

Con este triple legado vertido en el molde de hombre recto que heredó de Juan Mejía, su papá; con semejante equipaje, pasados esos primeros años profesionales en medio de la euforia, en los que “si París era una fiesta, Medellín también era una fiesta”; esos finales de los 70 y principios de los 80 en los que se sentía cierto aire de carnaval, de fuego creador previo al oscurantismo de los años venideros, sí, después de esos años, Juan Luis siguió ascendiendo en su carrera profesional, desempeñándose en diferentes cargos en Bogotá, Sevilla y Madrid (España), Rionegro y Medellín, con un pie en la cultura y otro en la educación y con mucho menos fiesta a bordo que la de la juventud temprana.

Fue, entre otros oficios que tuvo, director de la Biblioteca Nacional, de la Cámara Colombiana del Libro, de Colcultura, ministro plenipotenciario en la Embajada de España, ministro de Cultura, secretario de Educación de Medellín y en el último de sus cargos, rector de la Universidad EAFIT, durante dieciséis felices años hasta que de pronto, luego de haber entregado mucho, se encontró de frente con ese cajón que casi había clausurado, lleno de notas dispersas sobre la historia cultural de Antioquia y decidió entrar en él para convertirlo en una cueva creadora. ¿Cómo lo hizo? Habilitó un cuarto de hobbies cerca a su casa en Rionegro, agrupó dentro los libros de la historia regional y comenzó a recorrer los tantos senderos de su memoria, bien nutrida por todo lo leído, aprendido, visto y recorrido, para plasmarlo en el libro El hilo que teje la vida, (EAFIT, 2023).

La cultura, dice el libro en el prólogo, es “esa flor que se abre lentamente” y a lo largo de las páginas, va rastreando los elementos que propician ese florecimiento: la tierra, o las condiciones materiales, —comienza por la minería en el siglo XIX —; el agua, o la memoria colectiva que va fluyendo de una generación a otra dentro de familias o en talleres que se van profesionalizando; el aire, o todas esas corrientes que llegan de otra parte, que inspiran e influyen; y finalmente, el fuego, o ese genio creador que se concentra en varios grupos generacionales con identidades muy marcadas.

Por último, cierra esta primera parte con la muerte de Tomás Carrasquilla porque “a partir de la década de los 40, todo cambia”. Y es eso a lo que ahora anda dedicado, a reconstruir un período de la cultura del cual ha sido testigo y en buena medida creador. Y entonces imagino, atrevidamente, a sus papás conversando detrás del velo, comentando su rutina.

Cuando va en bicicleta hacia su cueva, comenta Manuel: “Por fin estás escribiendo, maestrico”. Cuando participa en las juntas directivas de varias instituciones ayudando a otros a devolver lo que reciben enriquecido, le dice Nicanor: “Dejame, hombre, te felicito”; cuando en la mañana habla en Horizontes, el colegio, con los niños y los jóvenes, le reconoce su suegro: “Veo que sí te estás llenando de esperanza y vida”; y su papá, Juan Mejía, sonríe cuando ve que física y moralmente encarnó la palabra rectitud.

Y al lado de todos ellos, Mercedes, su mamá, añade contenta: “¿Vieron? ¿Vieron que a nadie le ha sobrado amor?”.

Y ahora es él quien habla: “Estoy viviendo la mejor época de mi vida. Siento ya los pasos de la vejez en el cuerpo, ya no soy tan ágil, pero creo que estoy en el momento donde puedo mirar atrás con total tranquilidad y creo que todavía puedo aportar un poco más de mi experiencia”. Así, concluye este Funes cercano, nostálgico del carnaval, (individual y colectivo) y depositario de la memoria, que es suya pero que nos la va entregando generosamente con su voz de trueno y su prosa fluida, para que también sea de todos.