Es la historia mil veces repetida en Castilla donde los hijos no salen del nido sino que lo amplían hacia el cielo

El primer recuerdo que tengo de Castilla proviene de mis cinco años. Regresaba con mis padres de un paseo nocturno por el Centro de Medellín, adonde fuimos a ver el Edificio Coltejer, el más alto de Colombia.

Nos bajamos del taxi en la carrera 68, cerca a la iglesia de San Judas Tadeo, para subir andando hasta la casa de mi abuela. Así, dijo mi padre, veríamos un poco el barrio de su infancia.

Por aquella época —finales de los 70— Medellín era una ciudad de clima frío y cielo limpio y en las noches de Castilla se podía ver la silueta poderosa del cerro El Picacho vigilado por millones de estrellas. Mi padre me llevaba en brazos y me resguardaba con su ruana. Yo mantenía mi cara muy pegada a la suya mientras escuchaba sus relatos.

“En aquella esquina mataron por error a un muchacho Aníbal… Un poco más abajo quedaba la escuela donde estudié… En esta calle jugábamos fútbol, descalzos. Poníamos unas piedras para cerrar la vía y armábamos ahí mismo el partido”.

Mi madre caminaba en silencio, agarrada de su brazo, desafiando los quince grados nocturnos con un suéter ligero y elegantes sandalias de tacón.

“En esta casa vivía Absalón”, continuó mi padre, pero se vio interrumpido de golpe por un adolescente que surgió de la nada y se colgó del bolso de mamá, iniciando con ella un violento forcejeo. Papá intentó ayudarla sin soltarme. Yo me abracé a su cuello para soportar el zarandeo y grité con todo el aire que cabía en mis pulmones.

El ladronzuelo huyó con las manos vacías dejándole a mi madre el bolso roto y unos arañazos en la muñeca de la que quiso arrancarle el reloj.

Nadie se acercó a ayudarnos. El tiempo, detenido por segundos en la escena que los transeúntes contemplaron impávidos, continuó su marcha.

—Papá, ¿por qué ese muchacho arañó a mi mamá?

—Porque quería robarle el bolso.

—¿Y por qué? —Porque es un ladrón.

—¿Y por qué hay ladrones en Castilla?

—Porque es un barrio peligroso.

Y el palomar, ahí…

Cuando David Galeano, mi bisabuelo, llegó por primera vez al barrio Castilla a finales de los 50, casi todo era monte. “Monte de aquí pa’arriba y monte de aquí pa’abajo”, me contaba señalando al infinito con la mirada de sus envejecidos ojos azules.

Como todos los habitantes de aquella comunidad incipiente, él mismo desyerbó, niveló y apisonó el terreno recién comprado para levantar la casa. Sin más nociones de arquitectura que las que le dictaba el sentido común, bosquejó tres habitaciones, una cocina grande y un buen patio y decidió que, en lugar de techo, su casa tendría plancha, igual que las demás viviendas del barrio.

La plancha era un guiño al futuro que le permitiría a la siguiente generación construir sobre los cimientos de la anterior. Especialista en administrar pobreza, Papá David sabía que cuando sus hijas decidieran tener familia necesitarían un empujón para armar rancho aparte. Y ahí estaría “el aire” sobre la plancha de su casa, esperando a ser llenado por una nueva edificación en la que vivirían con relativa independencia, sin cortar del todo el cordón umbilical que las unía al núcleo familiar. De los rudimentarios planos de Papá David surgió una casita modesta pero cómoda y con espacio para abrir una tienda que atendió impecablemente vestido con delantal y sombrero de labriego, hasta que decidió morirse a los 96 años tras declararse cansado de vivir.

Sentada sobre los bultos de arroz lo veía vender quesito por cuartos y panela por libras, saltar por encima del mostrador para estirar las piernas y fumarse un cigarrillo conversado con los amigos, fiar el mercado a quienes estaban en apuros y llevar las cuentas en un cuaderno.

Como mandaba la tradición urbanística de Castilla, sobre la tienda construyeron la casa de la hija menor, casada con un albañil que al morir le dejó una docena de hijos y un segundo piso con su respectiva plancha para las viviendas venideras.

A lo largo de varias décadas la casa de don David Galeano ha llegado al cuarto piso y parece dispuesta a seguir sumando. Es la historia mil veces repetida en Castilla donde los hijos no salen del nido sino que lo amplían hacia el cielo.

Mi padre, sin embargo, fue un caso extraño en su entorno porque la vida lo llevó lejos de Medellín y cuando volvía de visita le sorprendía el crecimiento desmesurado del sector en general y de la casa de sus ancestros en particular.

“El día menos pensado se viene abajo este palomar”, bromeaba sabiendo que allí nadie ha considerado jamás los riesgos que entraña la ingeniería de la supervivencia. Las vacaciones más felices de mi infancia transcurrían en aquél balcón sembrado de claveles desde el que veía bullir el barrio. En una esquina de San Judas ubicaba su carretilla el vendedor de frutas para tentar a los feligreses con los racimos de mamoncillo y el sabor ácido de los mangos biches.

Agotados los clientes de la iglesia, el muchacho cambiaba de esquina para esperar el fin de la jornada en el colegio de las monjas. Cuando el reloj marcaba las doce del mediodía sonaban las campanadas en la torre de San Judas y los estudiantes salían como pájaros espantados, se dispersaban por las lomas del barrio desafiando la montaña entre gritos y carcajadas. Algunos se quedaban junto a la carretilla contando monedas, negociando y compartiendo las frutas compradas. Otros improvisaban un fugaz torneo de trompos o canicas antes de volver a casa.

Disfrutaba del jolgorio desde la seguridad del balcón, pues cruzar la calle era impensable, no fuera a morir como aquella niña atropellada por uno de esos motociclistas que se descolgaban arriados por las lomas de Castilla, superados en imprudencia solo por los conductores de los autobuses públicos.

Al marcharse el último estudiante, las monjas cerraban el portón. Volvía el silencio y la tarde caía en un sopor interrumpido solo por el ruido de los carros que circulaban por la 65, autopista rodeada de matorrales donde hoy se encuentra el Parque Juanes de la Paz.

Desde el balcón de la casa paterna podía ver el movimiento en torno a la iglesia de San Judas Tadeo, el santo especialista en dar trabajo a los desempleados, patrono del barrio desde sus comienzos y responsable de convertir los miércoles en una romería proveniente de toda la ciudad.

San Judas era además el centro de una interesante actividad social. En sus alrededores se instalaban los vendedores de butifarra, churros y papitas fritas; los que comerciaban con veladoras, medallas y otros soportes de la fe, y los limosneros en busca de caridad cristiana.

En el atrio se reunían las muchachas solteras que fingían ignorar a los galanes, siempre listos para halagarlas con un rosario de piropos. Allí se encontraban también los novios antes de entrar a misa tomados de la mano, y las matronas, cuyo oficio principal era compartir infortunios, vaticinar tragedias y hablar de los hijos que solo querían estar sentados en las esquinas con los vagos de la cuadra, de las hijas que emigraban a Estados Unidos buscando una vida mejor y de los nietos, cada vez más difíciles de controlar.

Todas las noticias de Castilla pasaban por San Judas, y mi abuela y sus hermanas se las traían de misa enredadas en las camándulas.

Fue en San Judas donde la menor de mis primas vio al difunto abuelito Jorge, de pie junto a la Virgen. Ante la insistencia de la niña decidieron acercarla al ataúd para enseñarle al albañil que continuaba allí tieso y bien muerto. Pero la criatura —inamovible— aseguraba que el abuelo nos saludaba desde el altar.

Recién estrenando su doloroso estatus de viuda, la abuela le restó importancia. “Los niños son puros —dijo— y por eso los muertos se les presentan a ellos y no a los adultos que estamos llenos de pecados”.

Nada de raro tenía su razonamiento en aquel barrio de hijos urbanos y padres campesinos que contaban historias de almas en pena vagando de noche por las calles, confundidas entre los muchachos que fumaban marihuana en las aceras y las parejas que escuchaban tangos bajo las luces de neón de las heladerías.

Vuelos cortos y aterrizajes forzosos

—Desde la plancha se ve toda la ciudad. Se ven las montañas y las luces. Y el Caribú y el letrerito de Coltejer que prende y apaga con distintos colores.

La invitación era tentadora y corrí tras mis primos por las escaleras de cemento para subir a la plancha de la casa de mi abuela materna, que ofrecía la mejor vista de Medellín desde Castilla.

—Eso que se ve a lo lejos es Santo Domingo, un barrio más pobre que este, explicaba con experticia uno de los niños.

—Donde están esos techos naranjados queda la Universidad de Antioquia, agregaba otro.

—¿Ve ese montón de edificios juntos? Allá están el Centro y el Edificio Coltejer, por allá me llevaron a comprar zapatos, contaba un tercero.

Contemplamos la panorámica de la ciudad hasta que tuvimos la pésima idea de cambiar el ejercicio de observación por el placer de perseguirnos unos a otros en la peligrosa plancha que no contaba con un muro de contención pero ofrecía, a cambio del riesgo, la vista magnífica del sol cayendo sobre las montañas.

Y sucedió lo inevitable. Alguno que corrió más de la cuenta no consiguió frenar y fue a dar de cabeza al andén irregular y roto. Los demás estuvimos a punto de caer desmayados cuando escuchamos el grito y lo descubrimos inmóvil sobre el charco de sangre que manaba de su cabeza.

Hubo llantos y confusión.

Prisas para conseguir un taxi a cuyo conductor no le importara llevar al Hospital San Vicente de Paúl a un herido que mancharía con su sangre la cojinería barata del carro. Hubo preguntas enfadadas, explicaciones llorosas y el inevitable castigo colectivo.

Como tantos otros niños de Castilla que volaron accidentalmente desde las planchas de sus casas, mi primo Sergio superó el golpe sin más consecuencias que la cicatriz con un montón de puntadas y el mal recuerdo de un revés a todas luces evitable. Pero es que en aquella Castilla de mis recuerdos, los niños, más que criarse, sobrevivían bajo la tutela de las abuelas mientras sus madres —casi siempre solteras, viudas o separadas— dejaban la vida en las fábricas textiles de la ciudad.

Ubicada en una esquina de la calle 97, la casa de mi abuela materna era la tribuna perfecta para los partidos que disputaban los equipos barriales en la famosa cancha Maracaná. En la explanada desierta que había al cruzar la calle se acomodaron por temporadas un circo pobre, una ciudad de hierro itinerante, un improvisado lavadero de carros y un cuadradero de buses y camiones. Cuando creció la maleza el lugar se convirtió en atracadero y escondite de pillos. Luego se erigió allí un colegio que, en tiempos recientes, le ha dado paso a un centro barrial y un Comando de Policía.

En aquella casa ruidosa y de puertas abiertas encontraban comida caliente los mendigos y refugio los perros callejeros. Se amontonaban tíos y sobrinos para hacer fuerza por su adorado equipo rojo, para resolver los crucigramas de periódicos viejos y comentar las últimas balaceras protagonizadas por bandas de nombres tan inverosímiles y prosaicos como “Los Mondongueros”.

Tal vez por esa manera de ganarle terreno a la montaña y de sobrevivir a lo improbable, la gente de Castilla nace y crece con las raíces firmes y el arraigo orgulloso. Más de una vez he escuchado a mis tíos decir que de allá no los saca nadie, que su barrio es el mejor vividero del mundo.

Mi padre repitió muchas veces que sus cenizas debían volar sobre Castilla y cuando la muerte se lo llevó antes de tiempo, debiéndole al menos una veintena de años, la familia subió en procesión hasta El Picacho para cumplir su voluntad en un ritual al que no quise sumarme por miedo a sentir más grande la pena que ya me estaba consumiendo.

Como a él, la vida también me obligó a buscar horizontes lejanos. Días antes de partir regresé a Castilla para despedirme de la familia y llenarme los ojos con la imagen de mi ciudad vista desde allí.

Después apenas tuve tiempo de respirar, agobiada por las prisas y ansiedades del viaje. Cuando el avión alzó el vuelo sobre Medellín miré por última vez hacia El Picacho y vi su Cristo tutelar bajo la luz difuminada por la neblina.

Allá se quedaron las cenizas de mi padre y el barrio palpitante en el que transcurrió su infancia y buena parte de la mía.

Castilla hoy

Mucho ha cambiado Castilla en los más de treinta años que han transcurrido desde que caminaba por sus lomas tomada de la mano de mis padres. Las calles rotas han dado paso a otras, igual de empinadas, pero nuevas y asfaltadas. Los andenes se han convertido en “corredores de vida” con guías para invidentes, jardineras y banquitos para descansar antes de retomar la cuesta.

Al campanario de San Judas le hace sombra hoy un altísimo edificio de apartamentos. En la “manga” de la 65 se levanta un Parque Juanes de La Paz en permanente actividad. Hay teatro al aire libre, ciclorruta y una Unidad Deportiva José René Higuita que honra al arquero insignia de su barrio.

Al campanario de San Judas le hace sombra hoy un altísimo edificio de apartamentos. En la “manga” de la 65 se levanta un Parque Juanes de La Paz en permanente actividad. Hay teatro al aire libre, ciclorruta y una Unidad Deportiva José René Higuita que honra al arquero insignia de su barrio.

Los picaditos de fútbol en las cuadras le han dado paso a deportes como el skate y el rugby, el cual se practica en una moderna cancha sintética. También hay un Centro de Integración Barrial, La Esperanza, donde se enseñan gratis oficios que ayuden a esquivar la pobreza.

Son tantas las novedades que quienes regresan recorren las calles como turistas perdidos en su barrio de siempre, que cambia pero mantiene su esencia, que mira a Medellín desde la altura de la montaña, bajo el cielo interrumpido por una maraña de cables. El barrio en el que se saluda anteponiendo un respetuoso “Don” o “Doña” al nombre del interlocutor y donde aún se sufre por la violencia y se baja la voz al hablar de ella.

Los Mondongueros, La 40, Los Bananeros, Los Lecheros, son bandas criminales que obligan a los comerciantes a pagar vacunas y, a los habitantes, a caminar bajo la tiranía de las “fronteras invisibles”. Por eso el Centro de Integración Barrial comparte espacio con un Comando de Policía que los vecinos ven con buenos ojos.

Y mientras unos ponen cara a la inseguridad, otros intentan curarla con educación y recreación para este barrio de 148.490 habitantes, la mayoría menores de cuarenta años, sobrevivientes de épocas violentas y herederos de una historia que no quieren repetir, como constata David Mora Gómez, director del Inder.

“Cuando entregamos escenarios deportivos la gente se nos acerca y nos dice: ‘Yo no quiero que mi hijo viva lo que yo he vivido aquí’”.

También sigue siendo un barrio de madres cabeza de hogar que buscan oficios para sobrevivir sin dejar a los hijos solos, “porque se desvían por malos caminos y así no tiene cuándo acabar la violencia”, explica Celina Arias, de la Asociación Contigo Mujer.

Con sus más y sus menos, Castilla sigue en pie. Es un barrio que a veces teme, pero que siempre disfruta y mira al futuro. Quizás la descripción que mejor resume su estado de ánimo, la hizo —sin proponérselo— Yubar Arroyave, del Centro La Esperanza, en una conversación telefónica que sostuvimos entre el ruido feliz de la música y los cantos infantiles:

—¿Si oye esa bulla al fondo, que no nos deja casi ni conversar? Son los niños jugando. Jóvenes, gente mayor, todos los que vienen aquí se olvidan de los problemas y son felices.

La cronista

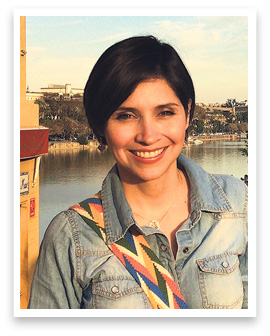

Gloria Edith Gómez Londoño

Periodista egresada de la UPB, especialista en Estudios Políticos de la Universidad Eafit y en Periodismo Internacional, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha trabajado en radio, prensa escrita y televisión para medios como El Colombiano, Teleantioquia y Caracol Televisión. Actualmente vive en Sevilla, España, desde donde colabora con diversos periódicos.