Por María Isabel Abad Londoño / [email protected]

No basta mirar. Hay que oír. Porque al mirar muchas cosas pasan de largo. Pero al oír —al oír de verdad —, no. Se necesita finura, sensibilidad, “se necesita curiosidad, hermana”.

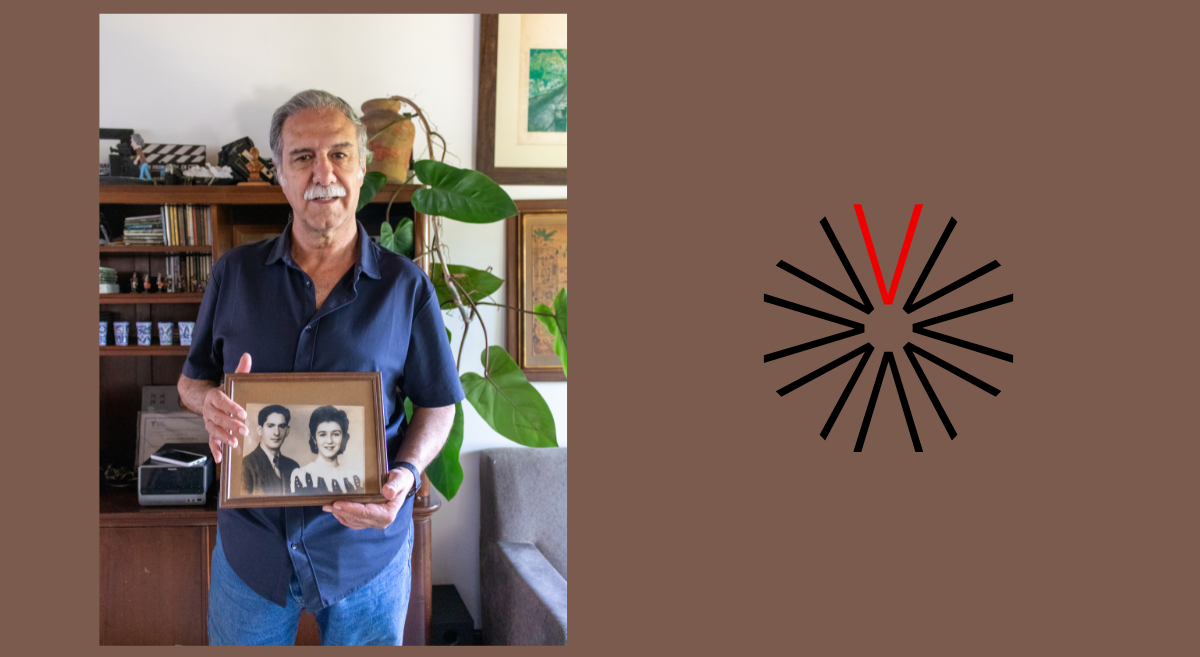

Mucho oído, como pocos, tiene Victorgaviria. Digámosle así, Victorgaviria de corrido, como se conoce. Empecemos a hablar de él. Primero por lo que se ha dicho: que es un director de cine reconocido, autor de Rodrigo D no futuro (1988), La vendedora de rosas (1998), Sumas y restas (2004) y La mujer del animal (2016). Que recientemente la editorial Planeta reunió su obra en tres libros: la crónica de El pelaito que no duró nada, el libro de relatos en Al fin de cuentas el campo no es tan verde y el libro de poemas Órbita de las cosas olvidadas.

Que en 1978 ganó el premio nacional de poesía Eduardo Cote Lamus. Que es el sexto de ocho hermanos y hoy tiene 70 años. Que lleva muchos casado con Marcela Jaramillo, con quien tiene dos hijos: Mercedes y Matías. Sabemos que previo a la producción de los largometrajes que comenzó a hacer a partir de los 90, hizo varios cortos en los 80, para aprender a hacer cine, estimulado, en buena medida, por el cura y crítico de cine Luis Alberto, “El Gordo”, Álvarez. Y que antes, mucho antes de coger la primera cámara a los veinticuatro años (una súper ocho sin sonido que le envió su hermana desde Chicago) escribió poesía.

Y ahora lo menos conocido: que ese oído privilegiado se afinó siendo niño con su padre, médico y narrador natural, quien por mucho tiempo lo llevó a él y a sus hermanos con sus historias a Liborina, el pueblo de su infancia. Al narrar él y al oír ellos se obraba una suerte de milagro: lograban ver lo visible; los campesinos, los caminos, las montañas. También lo invisible: las ánimas, los duendes, los fantasmas y las brujas que vagaban por el Occidente antioqueño.

Y por su oído entró la literatura oral de su lugar de nacimiento en el registro de una voz cercana. Aún recuerda el sentimiento que lo acompañaba de vuelta a su cama: un miedo emocionado por haber cruzado un borde después de haber oído cosas tenebrosas y por haber visto a los fantasmas con tan solo oír de ellos; una emoción que aún persigue cuando cruza algunos umbrales para traducir algo inefable.

Más adelante supo que ese papá médico entraba en lo que Ricardo Duque, un amigo suyo, llama los eslabones de la tradición, que se trataba de un actor natural, y por eso, de manera consciente como director de cine, comenzó a buscar actores como su padre porque sabe que en cualquier improvisación logran sacar el universo que llevan por dentro.

Juan, su hermano y cómplice, un poco mayor que él, fue una influencia definitiva en su vida. En los últimos años del bachillerato lo llevó de la mano a la bohemia de Medellín y entonces le permitió sentarse a oír, con detenimiento, a la poesía y a la noche.

Había crecido en el barrio Florida Nueva y desde ahí había logrado entrever una ciudad, en definitiva, distinta a la suya que empezaba en Florida Vieja, el barrio contiguo. Por una calle llegaba hasta la cancha para encontrarse con El Muñeco, Caravieja y Los Mellizos, amigos barriobajeros que se rodaban desde lo alto para jugarse el pellejo en los partidos de fútbol. “Eso (recuerda) era candela, pura candela”.

Entre historias ajenas y poemas

Como ya tenía el oído afinado y ese recuerdo en la piel, una noche, en la casa de Daniel Winograd lo chuzaron los poemas de Helí Ramírez, un poeta del barrio popular de Castilla a quien todos los miembros del grupo de la revista Acuarimántima de poesía hicieron un círculo alrededor. “Ahí tuvimos como una cosa ritual con él. Yo no sé quién lo convenció, pero esa noche nos leyó todos los poemas de En la parte alta de abajo y eso ya fue otra cosa, hermana”.

Y al oírlos, vio algo que no había visto. Porque para él, recuerden, no basta mirar.

Antes de esa noche había tenido, como muchos de su época, sueños revolucionarios, había visitado, con su hermano Juan, un círculo de pensamiento y creación liderado por Jorge Alberto Naranjo.

Había entrado a estudiar Psicología en la Universidad de Antioquia, bebiendo del psicoanálisis y de la lingüística, asomándose a lo que él llama “la magia del lenguaje” y había emprendido él mismo un psicoanálisis que le ayudó a afinar, aún más, su oído interno.

Había participado en un taller de poesía, en 1973, y recibido la influencia de los nadaístas y también, como un hecho transformador, había entrado en los poemas de José Manuel Arango, en especial los del libro Este lugar de la noche, que hacían de Medellín materia poetizable.

“Oír esos poemas era un recoger la ciudad. Esa cantidad de estímulos, hermana… A las 6 de la tarde… ¿Cierto? Y empiezan a sonar todas esas voces y a verse las imágenes de los cajeros sacando la plata y de las mujeres con la espalda desnuda… y esos parques en el centro donde los poemas decían que la gente tenía cuatro sombras por las lámparas y que el río partía la ciudad como un rostro”…

Había oído, de Darío Ruiz, cercano a él, el mandato ¡Hay que entender la ciudad! y también había bebido de la cultura académica y de la popular sin establecer jerarquías entre las dos. Por eso, al oír En la parte alta de abajo intuyó que en ese universo de la delincuencia y de la precariedad del cual hablaba Helí, había algo, como un volcán dormido, como una poesía oculta, como una verdad.

Y por eso al tomar definitivamente la cámara y dejar atrás la sociedad de los poetas, quiso, con sus largometrajes, ir a buscar esa ciudad del malandraje y recorrer un callejón tan largo en el sentimiento como el que había entre el cuarto en el que dormía su papá y el suyo cuando regresaba de oír los relatos de fantasmas, y volver a su casa temblando de la emoción por haber cruzado un borde y ampliado su mundo y el de los espectadores con las historias de una ciudad hasta entonces desconocida.

Y en la búsqueda de los actores naturales para sus películas fueron apareciendo en su oficina muchos pelaos de los barrios populares, tan parecidos a Milín, El Pescado, Pachanga o La Flaca y demás personajes de los poemas de Helí y en lugar de encontrar en ellos el caos que todos ven y juzgan, descifró un orden oculto que trasladó a la pantalla, obrando más como un mediador que como un autor.

Y los oyó durante horas, sin juicios mediante, con su oído afinado por su padre, por la poesía y por el psicoanálisis, con un amor que ni los que van vestidos de caridad están dispuestos a dar, mirando a los ojos a esos pelaos y viendo en ellos lo visible: la moto, la pinta, el hambre y las ganas de plata. También lo invisible: sus deseos de amar, sus fantasmas y la necesidad de encontrar un lugar, si no en la vida, entonces en la muerte.

Se identificó también con sus alegrías: la Navidad y el Año Nuevo y vio en ellos sus propias heridas: la búsqueda de una madre perdida y también la nostalgia del campo que ya no está. Y por todo eso fue capaz de sorprender con sus películas. Y haciéndolas -porque el proceso fue tan importante como el resultado -, llegar a conclusiones sociológicas, psicológicas y profundamente humanas.

Concluyó, por ejemplo, que en lugar de decadencia lo que hay en ellos es una búsqueda desesperada de las fuentes del amor, que en sus actos de habla vive el lenguaje poético al que se refería Jacobson.

Supo, al contrario de lo que afirmaba su generación, lectora de El capital, de Marx, que de lo que hablaban sus amigos, – amigos les dice genuinamente – no era de explotación, – que es un fenómeno económico -, sino de exclusión, un hecho cultural que se fue profundizando en Medellín en la medida en que fueron apareciendo los barrios de invasión, a finales de los 50, en los 60 y parte de los 70, ante los ojos de todos. “Y nosotros (dice) nos encontramos de golpe con esa oscuridad”.

Por eso, sostiene, “el narcotráfico, antes de mostrar su cara terrible fue la revolución soñada que acercó por un tiempo a las clases sociales”. Y el cine, el cine fue un hallazgo, aquello que le dio a todos esos muchachos un lugar simbólico, no en la muerte, sino en la vida.Y por ser él mismo un espacio seguro, los pelaos de los barrios populares, los mendigos y las prostitutas se le acercan para decirle:

—“Ey, tengo algo para darte Víctor: te tengo mi historia”.

—Y él les dice: “Uy, hermano; uy, hermana, gracias”, y lo dice de verdad.

Así se la pasa, oyendo a muchos, resistiéndose a que lo suban en cualquier pedestal y viendo películas a todas horas, en su apartamento en Medellín y en su nuevo refugio en su casa de El Retiro. Las ve con el mismo fervor con el que aprendió a ver el cine alemán, el francés y el italiano en largas jornadas en el convento con el Gordo Álvarez muchos años atrás. Ahora mira desde su experiencia el cine colombiano al que le dedicará el próximo Festival de Cine, el mismo que fundó y que este septiembre llega a su décima edición en el municipio de Jardín, en el Suroeste.

Un cine al cual Víctorgaviria, así de corrido, le abrió un camino ancho porque fue capaz de oír los tiempos, el tránsito de lo rural a lo urbano y porque fue capaz de comprender el espacio que habitaba; una ciudad tan ciega como ciegos eran los niños de su primer cortometraje Buscando tréboles, que de manera muy aguda fue capaz de oír y plasmar en un poema visual. Y esa ha sido su marca, su manera: hacer poemas visuales luego de oír mucho porque para comprender no basta mirar.